浜松科学館では月に一度、高校生以上を対象に「夜の科学館」を開催しています。開館時間を延長し、常設展をご覧いただけることに加え、毎月異なるテーマでプラネタリウムやサイエンスショーなどを実施しています。今年度の大テーマは「日本文化と科学」。慣れ親しみのある日本の文化と、科学がどのように結びつくのかお楽しみください。本ブログでは、毎月のプログラムの内容の一部をご紹介します。

6月のテーマ『漫画』

日本の漫画の歴史は平安時代までさかのぼります。鳥羽僧正によって描かれたとされる鳥獣人物戯画絵巻には、蛙や狐などの動物が人間のように烏帽子を被り、下駄を履いて歩く様子が描かれています。また、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎による画集「北斎漫画」では、ストーリーなどはないものの、人々の暮らしや出来事を表現する手法が描かれています。

所蔵:東京国立博物館

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

登場人物のセリフに吹き出しがつくようになったのは約100年前、1923年に連載を開始した「正チャンの冒険(作画:樺島勝一)」が始まりです。

第二次世界大戦以降には、「鉄腕アトム(手塚治虫)」、「ドラえもん(藤子不二雄)」、「銀河鉄道999(松本零士)」などといった、科学をテーマにしたSF(サイエンス・フィクション)漫画が登場します。

どの作品も、今なお多くの人に愛されており、漫画が時代を超えて人々を楽しませるコンテンツであることが分かります。

今月は、科学の視点から「漫画」についてご紹介します。

特別投影「コズミックコミック」

今回のプラネタリウムは、いつもの星や宇宙の解説に加えて、それに関連する漫画作品をご紹介するという、少し特別な企画でした。

この記事では、当日の投映の様子を振り返りながら、ご紹介した作品と星空の魅力を改めてお届けします。

漫画を入り口にして、宇宙への興味をさらに広げていただけたら嬉しいです。

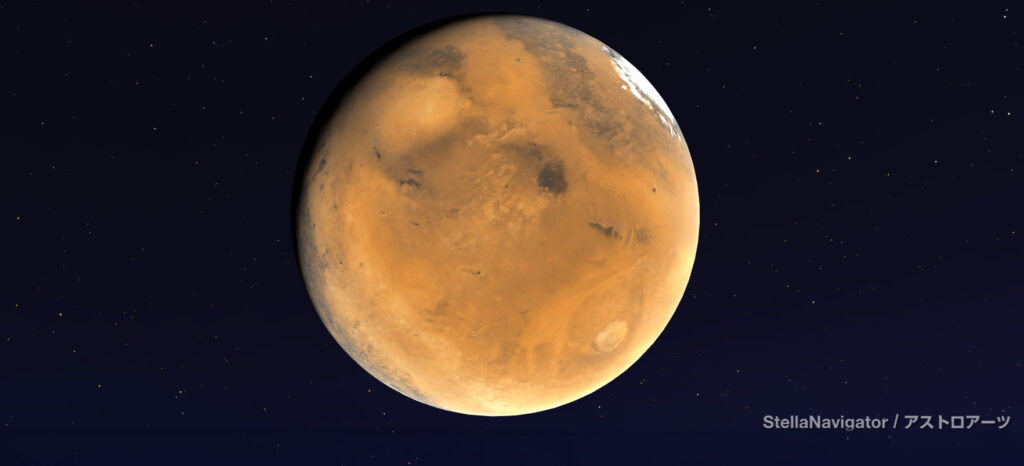

【火星】

今年の春から夏にかけて、西の空で一番星のように輝く星は「火星」。地球と同じように、太陽の周りを回る惑星の一つです。

人類がまだ足を踏み入れたことのない、この星を目指す物語として、まずご紹介したのが言わずと知れた名作『宇宙兄弟』です。宇宙飛行士になった弟・日々人と、彼を追いかける兄・六太。二人を軸に、宇宙開発のリアルなドラマが熱く描かれます。

物語のはじまり、第一巻で兄の六太が会社をクビになったのは「2025年5月15日」でした。まさに今年・そしてこれからの未来が物語の舞台です。そのため今年『宇宙兄弟』を読み返すと、一味違った感動が味わえるかもしれませんね。もちろん初めて読むとしても、絶好の機会です。

火星に関連する作品として、他に以下の作品をご紹介しました。

『テラフォーマーズ』

人が住める環境にするため、ゴキブリを送り込んだ火星で、人類が驚愕の進化を遂げた”彼ら”と対峙する衝撃作です。生き物好き、バトルもの好きにはたまらない一作です。

『ARIA』

人が住めるようになった未来の火星「アクア」が舞台の物語です。イタリアのヴェネツィアを模して火星に作られた街「ネオ・ヴェネツィア」で、観光ゴンドラの船頭「水先案内人(ウンディーネ)」を目指す少女の成長を描く、心温まる物語です。

同じ火星をテーマにしていても、作品によってその姿は様々で興味深いですね。

【惑星】

宇宙には、火星のほかにも惑星があります。太陽に近いものから順番に、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8つです。

『惑わない星』という作品では、惑星たちが人間の姿で登場します。未来の日本を舞台に、主人公のもとに集まる惑星たちが、自らの特徴やほかの惑星との関係性を語る、ユニークな視点のSF作品です。惑星科学に興味がある人におすすめです。

惑星つながりで、『美少女戦士セーラームーン』もご紹介しました。

主人公セーラームーンとともに戦うセーラー戦士たちには、セーラーヴィーナス、セーラーマーズ、セーラージュピターというように、惑星の名前がついています。世代によっては、この作品で惑星のことを覚えた方も多いでしょうか。

といっても、セーラームーンに対応する「月」は、惑星として扱われません。どうやら、彼女たちの名前は、西洋占星術における守護星の概念に由来しているようです。

【北斗七星】

北側の夜空に目を移すと、ひしゃくの形をした「北斗七星」が輝きます。おおぐま座の一部であるこの星々は、多くの方にとって馴染み深いかもしれません。

そして、「北斗」と聞いて思い浮かぶのは…そう、『北斗の拳』です。荒廃した世紀末の世界を舞台に、主人公のケンシロウが正義のために戦う物語です。

北斗七星は、ケンシロウが受け継ぐ暗殺拳「北斗神拳」の象徴として登場します。彼の胸には北斗七星と同じ形に七つの傷が刻まれていて、作中では「死をつかさどる星」ともされています。実際、古代の中国では道教の思想によって北斗七星を死の神「北斗星君」に見立てていたようです。

【星座】

プラネタリウムの真骨頂、満天の星がドームいっぱいに広がると、そこには数々の星座が姿を現します。

星座のご案内とともに、星座を題材にした漫画作品として『聖闘士星矢』をご紹介しました。

自らの守護星座の「聖衣(クロス)」をまとい、女神アテナのために戦う戦士「聖闘士(セイント)」たちの物語です。

例えば、おとめ座。麦の穂と羽ペンを持った、女神の姿をした星座です。ギリシャ神話に登場する、農業の女神デーメーテール、あるいは正義の女神アストレイアがモデルとされています。

『聖闘士星矢』では、このおとめ座を守護星座とする黄金聖闘士(ゴールドセイント)、乙女座のシャカが登場します。作中では、「最も神に近い男」と称され、彼の圧倒的な存在感は、多くの読者に衝撃を与えました。

ギリシャ神話のアストレイアは、天秤を使って人間の善悪をはかったとされています。一方で聖闘士星矢のシャカには、なんと一目見るだけで、その人物の根底にあるものが善か悪か見抜く眼力があるとされています。

このように、聖闘士星矢に登場する聖闘士たちには、それぞれの星座の神話や天体に由来する能力や必殺技があります。皆さんの星座を守護する聖闘士は、一体どんなキャラクターでしょうか?

【天動説と地動説】

投映の後半では、プラネタリウムの機能を駆使して宇宙空間へ旅立ちました。

宇宙飛行士のように月面から星空を眺めたり、火星の巨大な渓谷や山を見て回ったり…。そして、太陽系の惑星が巡る様子を俯瞰します。

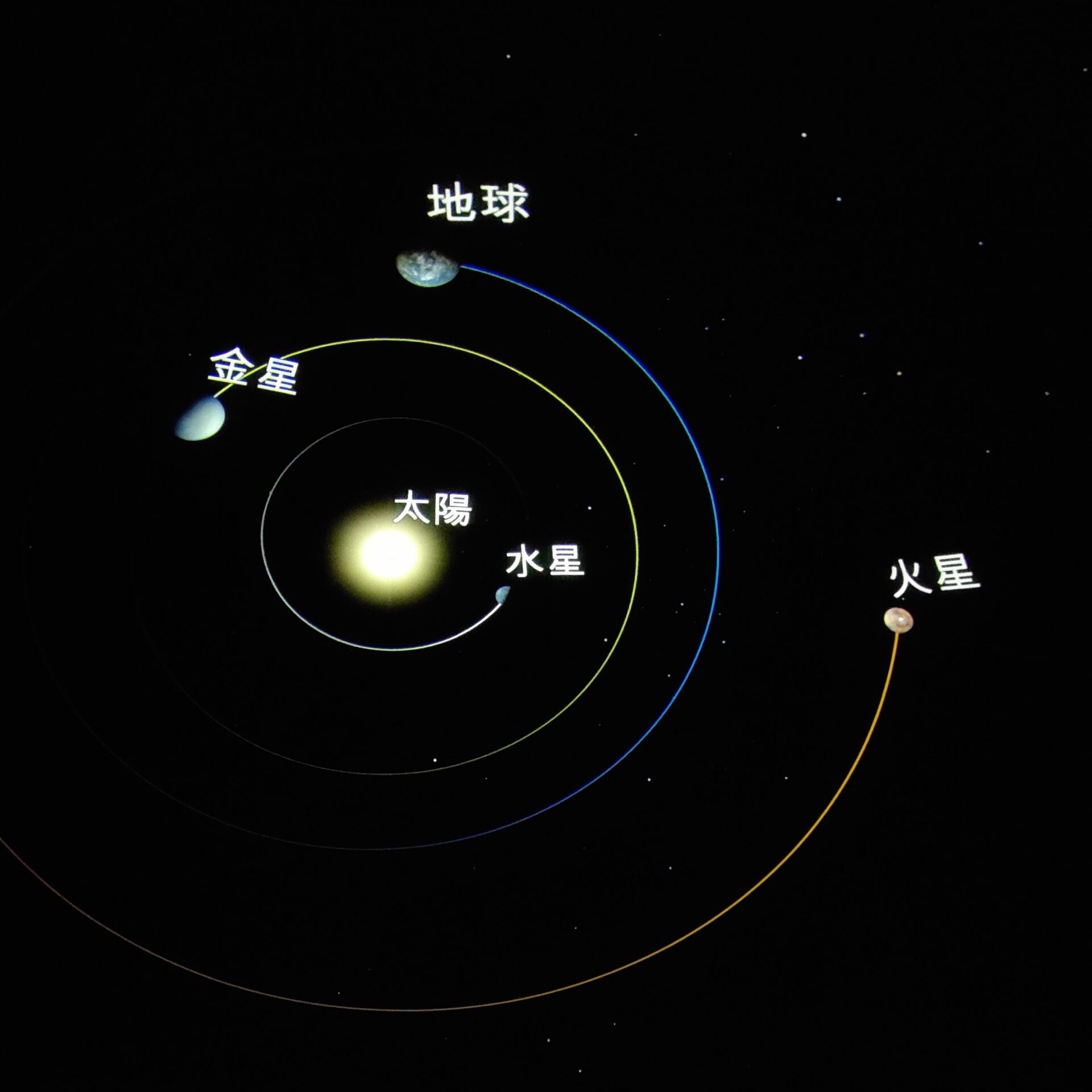

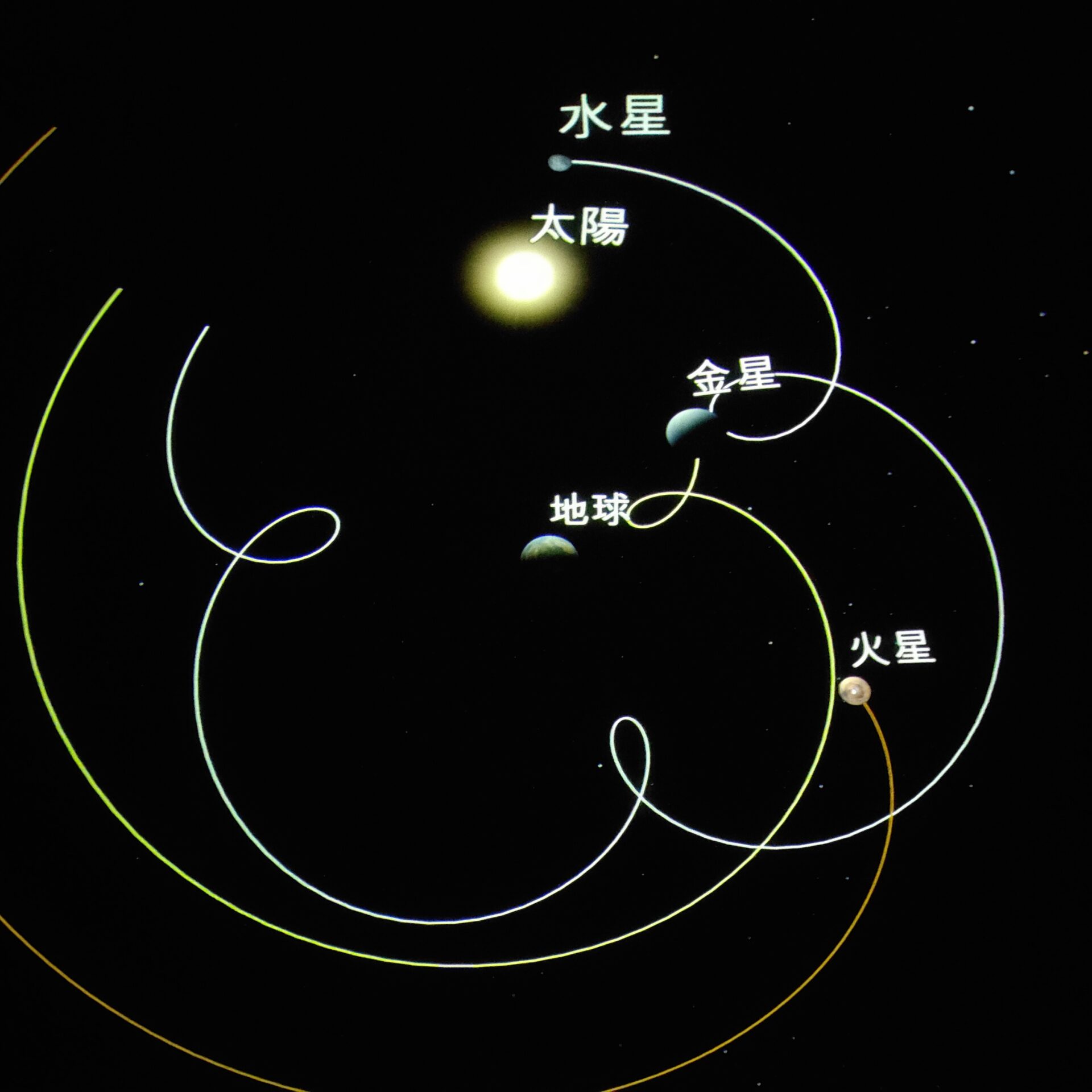

かつて、人々は地球こそが宇宙の中心だと信じていました。それが「天動説」です。しかし、やがて太陽が中心にあって地球はその周りをまわるいくつかの惑星のうち、ただ一つであるという仮説を立てます。それが「地動説」です。

この、世界の常識がひっくり返るような歴史の転換点を、圧倒的な情熱と臨場感で描いたのが『チ。―地球の運動について―』です。真理を追い求める人々の情熱と、それに立ちはだかる時代の壁。15世紀のP国を舞台に描かれた作品です。

当日のプラネタリウムでは、地動説の惑星の軌道とともに、地球を中心にした場合の惑星の軌道をシミュレーションしました。後者の軌道は『チ。』の作中にも登場するものです。

個人的に、この作品の魅力は天文学の歴史というより、科学者の哲学と葛藤の表現にあると感じます。真理を追い求める「科学」という人類の営みのため、研究するにはどういった心構えが必要なのか、じっくり考えさせられる名作です。

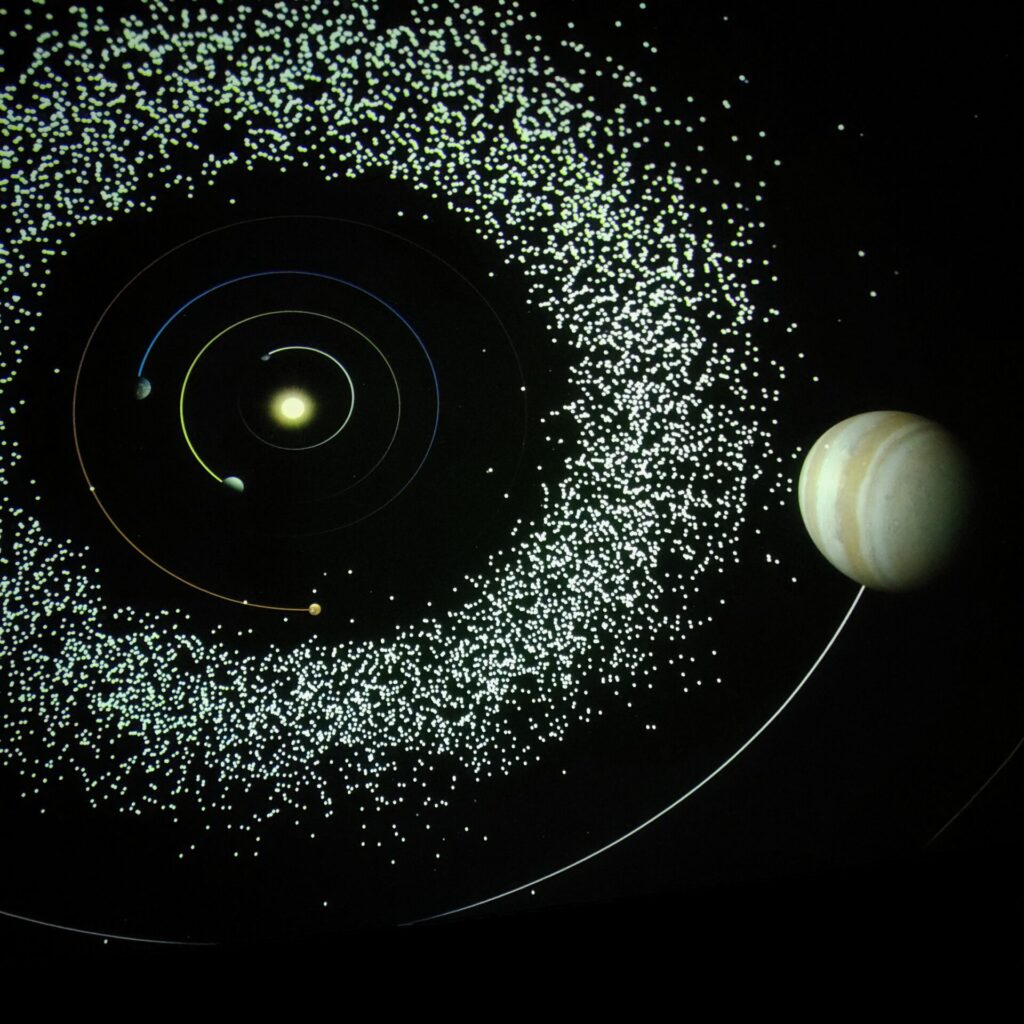

【小惑星】

太陽系の旅の終わりに、火星と木星の間に多く存在する無数の小さな天体「小惑星」もご紹介しました。

46億年前、太陽系はガスやチリが集まり回転する円盤の状態でした。そして、チリ同士が少しずつ大きくまとまっていき、惑星が生まれます。このとき大きな惑星になれなかったものは、今でも太陽系をさまよっていて、「小惑星」と呼ばれます。すでに非常に多くの小惑星が見つかっている一方で、まだまだ見つかっていない小惑星も多く存在しています。

「小惑星を見つけたい!自分で名前をつけたい!」という夢に向かって奮闘する、地学部の女子高生たちを描いた漫画が『恋する小惑星(アステロイド)』です。

和やかで可愛い雰囲気の中には、進路に悩んだり、地学オリンピックや学生向けの小惑星探索プロジェクトに挑戦したりと、リアルなエピソードも展開されます。理系、特に天文系や地学系の方は共感できるエピソードが多いかもしれませんね。

また、web上ですばる望遠鏡のデータを利用して小惑星を発見するプロジェクト「COIAS(コイアス)」の名前の由来にもなっています。COIASは、専門家でなくても参加できるプロジェクトです。これを読んでいるあなたでも、新しく小惑星を見つけられるかもしれません。

以下にCOIASのwebサイトへのリンクを記載します。小惑星の発見にご興味があれば、ご覧ください。(リンク先は科学館のwebサイトではありません。)

https://web-coias.u-aizu.ac.jp/

当日の投映では小惑星をご紹介した後、地球に帰還して浜松の景色とともに朝を迎えたところでおしまいの時間となりました。

時間の都合でご紹介できなかった作品も、まだまだたくさんあります。ぜひ皆さんも、宇宙漫画を手に取ってみてくださいね。

特別サイエンスショー「漫画に出てくる科学現象」

漫画の中には、科学者の実験やロボットなどの科学をテーマにした作品から、冒険やファンタジー、スポーツなどの一見科学とは関係なさそうな作品まで、様々なジャンルがあります。

サイエンスショーでは、そんな様々なジャンルの漫画の中から3つの作品に注目し、扱われている科学的な視点の紹介や描写されている科学現象の再現実験を行いました。ここでは、その中の一つの再現実験をご紹介します。

その一つの漫画作品が「名探偵コナン」です。

名探偵コナンは、推理漫画の代表格であり、多彩で巧妙なトリックが魅力でもあります。そんなトリックの中には、科学の仕組みを使ったものがいくつか登場します。名探偵コナン80巻「猫の宅急便」に登場するレシートを使った暗号トリックを実験で再現してみましょう。

物語のあらすじはこうです。

コナンたち少年探偵団は、近所の猫を追いかけ、冷蔵物を扱う宅配便のトラックのコンテナに閉じ込められてしまいます。すると、車内の荷物の中から男性の遺体を発見。トラックの運転手たちが犯人であることを知ります。携帯電話で警察に通報しようとしましたが、バッテリー切れを起こしてしまいました。そこで、コナンは、みんなの手持ちのものの中から「タクシーのレシート」「かゆみ止めの薬」「綿棒」を使って暗号を作り、猫の首輪にレシートを挟んで、知人に死体があることを知らせる方法を思いつきます。

漫画の中で、コナン君はレシートの仕組みと暗号の作り方を次のように説明しています。

①レシートは感熱紙。インクではなく、熱で黒く変色させて文字をかいている

②感熱紙の表面には、黒い色の元となる薬と発色剤という酸性の薬が塗られていて、発色剤が熱で溶けて、もう一つの薬に反応し、黒い文字を浮き出させている

③かゆみ止めに含まれているアンモニアは、酸性を打ち消すアルカリ性。そのため、かゆみ止めを綿棒に付けてレシートに表示されている文字をなぞると消すことができる

つまり、レシートの文字をアルカリ性であるかゆみ止めの薬をつけた綿棒でなぞると、文字を消すことができるというトリックです。

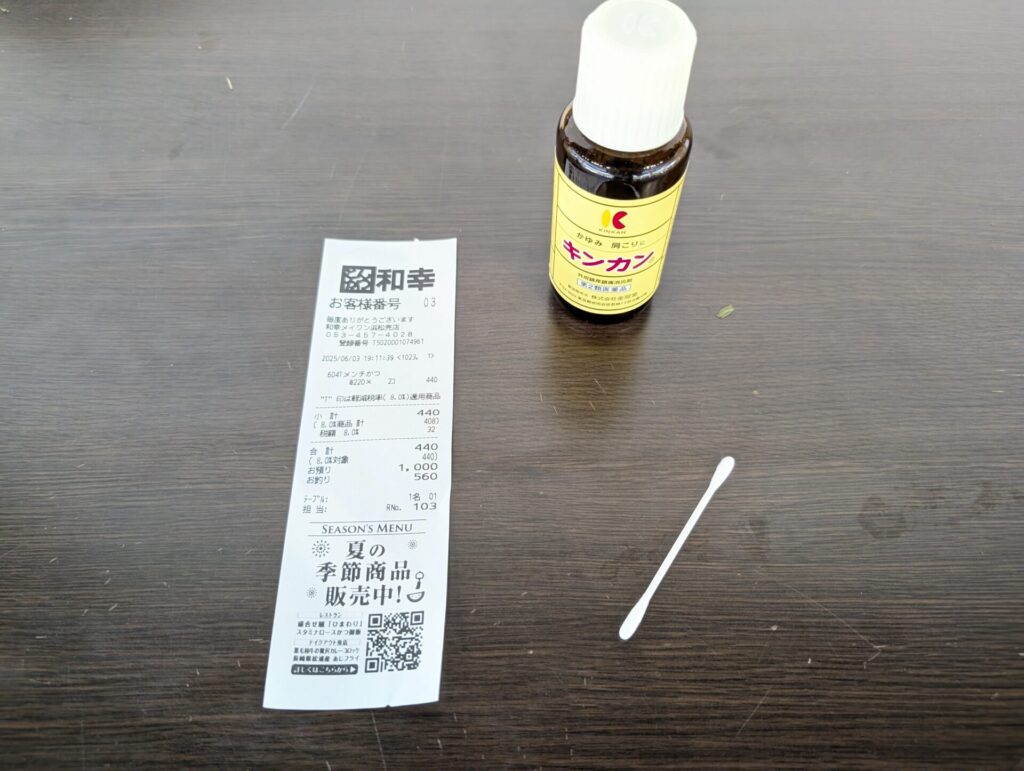

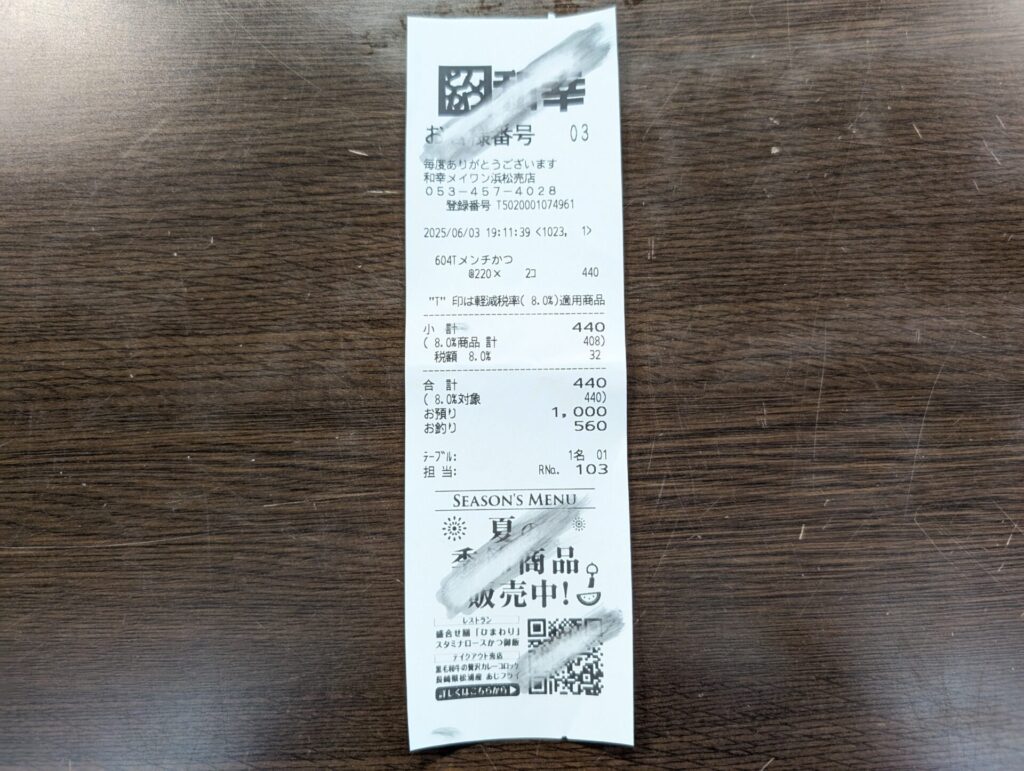

では、本当にレシートの文字がかゆみ止めの薬で消せるのか試してみましょう。同じように、「レシート」「かゆみ止めの薬(キンカン)」「綿棒」を用意しました。

キンカンを綿棒に付けて、レシートをなぞってみると…

文字が消えました。

コナン君は、この仕組みを使い、カード支払いという意味の「Card Purchases(カード バーチェシス)」の文字を消して、死体という意味の「Corpse(コープス)」に、また下のカード番号や電話番号をうまく消してトラックのナンバーもわかるようにしました。

実際には、少し文字はにじんでしまいますが、文字が消せることを確かめることができました。

ということは、熱を加える前でも化学反応は起きるはずです。おまけの実験もしてみましょう。

レシートと同じ感熱紙とアルカリ性のキッチンハイターを用意しました。熱を加える前に、感熱紙にハイターで文字を書きます。

書いてある文字はほとんど見えません。

この感熱紙をラミネートフィルムに挟んで、ラミネーターに入れて熱を加えます。

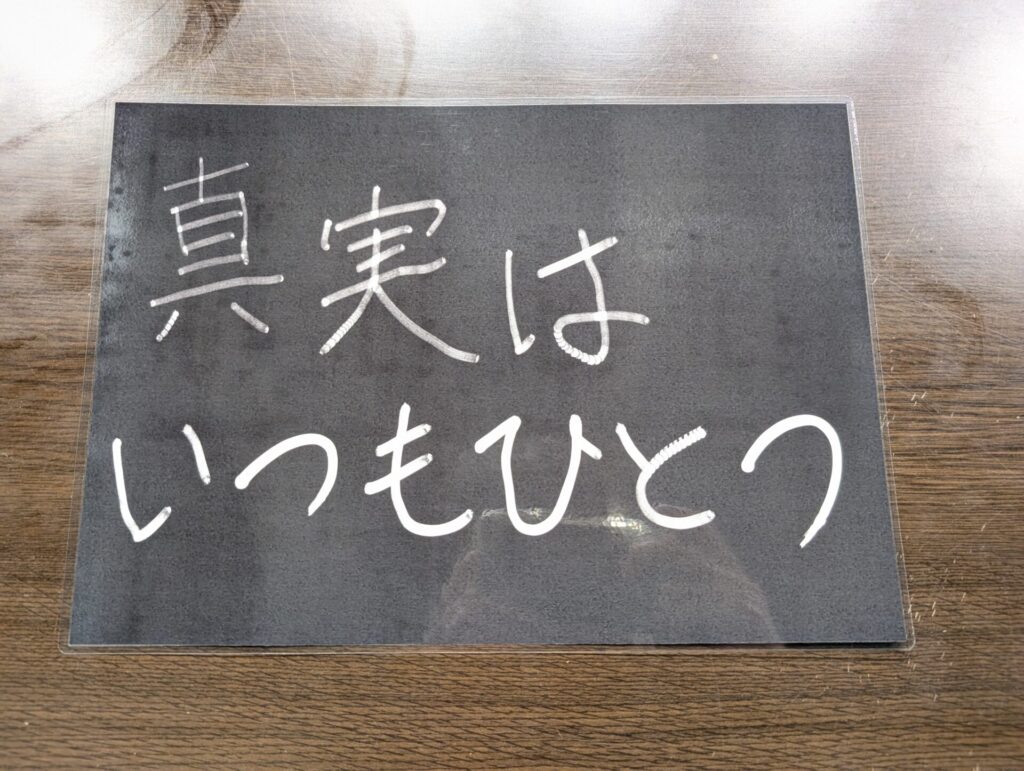

するとなんと、見えなかった文字が現れます。

アルカリ性のハイターが酸性の発色剤と反応したため、その部分だけが白いままになり、文字が浮かび上がったというわけです。

おまけのオリジナル暗号トリックの実験でした。

でんけんラボ「漫画にでてくる○○」

漫画の世界では、目に見えないものを拡大したり、擬人化して描くことができます。でんけんラボでは、「普段は見えないもの」がテーマになっている漫画をご紹介しました。

『はたらく細胞』

はたらく細胞シリーズは、人間の体を構成する細胞の”仕事”を描いた漫画です。赤血球、白血球などの血液細胞や、体内に侵入する細菌など、さまざまな細胞が擬人化され、体の内外でどんなことが起こっているのか描かれています。

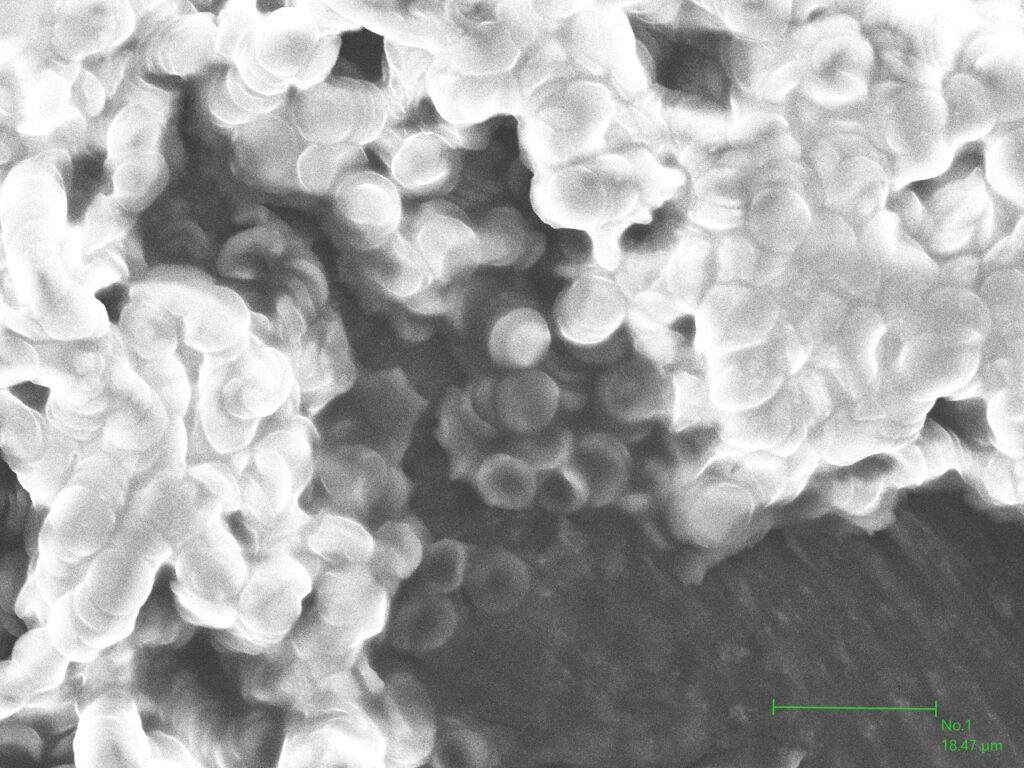

電子顕微鏡で血液を見てみましょう。

約7µm程の丸いつぶつぶが無数に見えます。この丸い粒が「赤血球」です。赤血球は血液中に最も多く含まれており、酸素を運ぶはたらきをしています。赤血球が全身の血管を巡り、細胞に酸素を届けてくれるおかげで、私たちの体が動いているのです。

『もやしもん』

この漫画は、とある東京の農業大学を舞台に、菌が見える少年 沢木がキャンパスライフを送る物語です。作中によく出てくるA.オリゼーという菌は、和名を「ニホンコウジカビ」といい、味噌や醤油、日本酒を製造するのに欠かせない菌です。

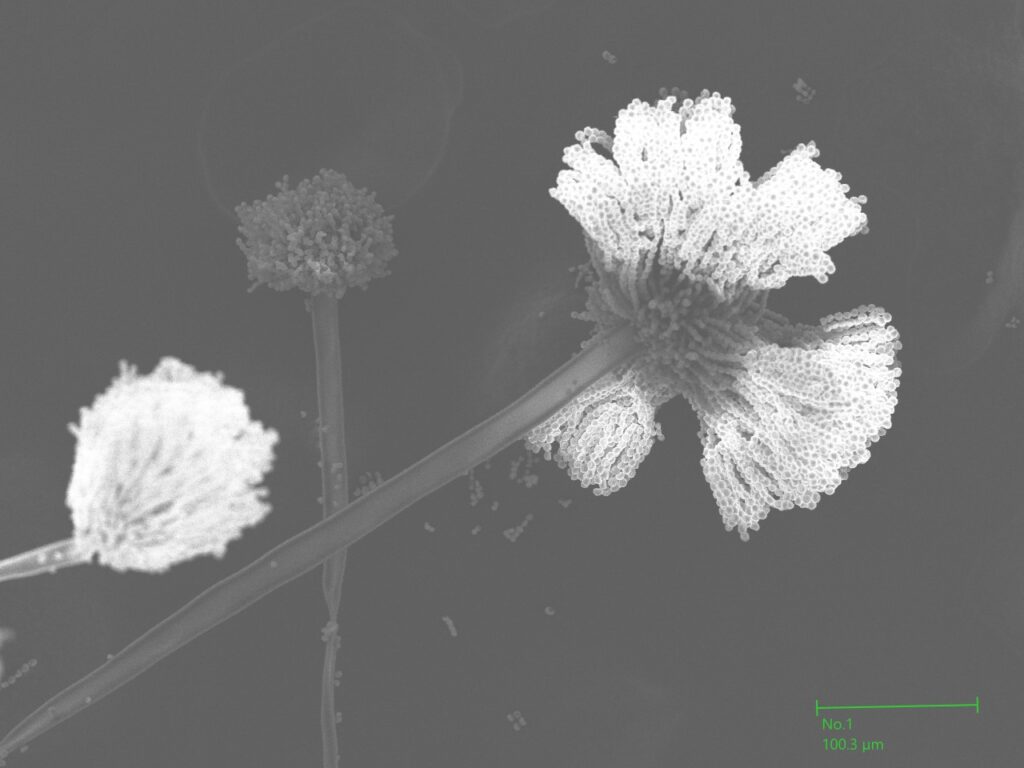

コウジカビを肉眼でみるとこんな感じです。

遠目で見ると、黄緑色のフワフワした物体ですが、目を凝らすと丸い玉のようなものがたくさんついているのがわかります。

この丸い玉を電子顕微鏡で見てみると、次のようになっています。

コウジカビは糸状の菌糸を伸ばして成長する糸状菌の一種です。菌糸を伸ばした後、胞子を形成して数を増やします。胞子の先端では、分生子が一つ一つ押し出されるように形成され、髪の毛のようになっています。もやしもんで描かれるA.オリゼーは、顔の周りに分生子が描かれています。

微生物を研究するときは、対象となる種を「単離」し、「培養」する必要があります。目に見えないため、たくさんの微生物の中から一種だけを選んで増やすのは至難の業です。もやしもんの主人公は、電子顕微鏡などを使わずに菌を見分けることができるため、周囲の登場人物たちはその能力を利用しようと企みます。

もし、現実に菌が見えるとしたら、未発見の微生物を報告して人類の発展に貢献できるかもしれません。

皆さんは、菌が見えるようになりたいですか?

科学の視点からみた「漫画」はいかがでしたでしょうか。夜の科学館ではこのほかにも、ワークショップ「パラパラ漫画をつくろう」や、漫画に関わるミュージアムグッズの販売を行いました。

絵や表現で読む人を楽しませてくれるだけでなく、学びの入り口につながる内容の漫画もたくさんあります。漫画をきっかけに、学問の世界に足を踏み入れたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回ご紹介した内容に興味を持った方は、ぜひ漫画を読んでみてください。

開催日:2025年6月14日(土) 第2土曜日

参考資料

・鳥獣戯画断簡(ちょうじゅうぎがだんかん)平安時代・12世紀 所蔵:東京国立博物館 出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/

・マンガ誕生100周年記念プロジェクト https://thoth.vivion.jp/manga100/