浜松科学館では月に一度、高校生以上を対象に「夜の科学館」を開催しています。開館時間を延長し、常設展をご覧いただけることに加え、毎月異なるテーマでプラネタリウムやサイエンスショーなどを実施しています。今年度の大テーマは「日本文化と科学」。慣れ親しみのある日本の文化と、科学がどのように結びつくのかお楽しみください。本ブログでは、毎月のプログラムの内容の一部をご紹介します。

7月のテーマ『和食』

和食は、日本の多様で豊かな自然の中で生まれた食文化です。「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」として2013年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されました。(農林水産省ウェブサイト:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/)

地域に根差した食材の利用や素材の味を活かした調理技術、季節の移ろいを表現した飾りつけなどが特徴の日本食は、栄養バランスにも優れており、世界中で人気を集めています。

和食に用いられる伝統的な製法や保存技術は、人々の経験の中で確立されてきたものですが、科学の視点で見ると、おいしさの理由がしっかりと説明できます。

今月は「和食:日本の伝統的な食文化」を、科学の視点でご紹介します

特別サイエンストーク「和食の生物学」

和食はヘルシー?

3年前の夜の科学館のテーマ「身体」を機に筋トレにハマってしまった筆者。ついにパーソナルトレーナーライセンスであるNSCA-CPTを取得し、平日の昼に「大人のための健康講座 Healthy & Lunch」と題した運動と食をテーマにしたイベントを開催するに至りました。

度々耳にする「和食はヘルシー」というフレーズ。

和食は科学的にどういった点がヘルシーなのでしょうか?

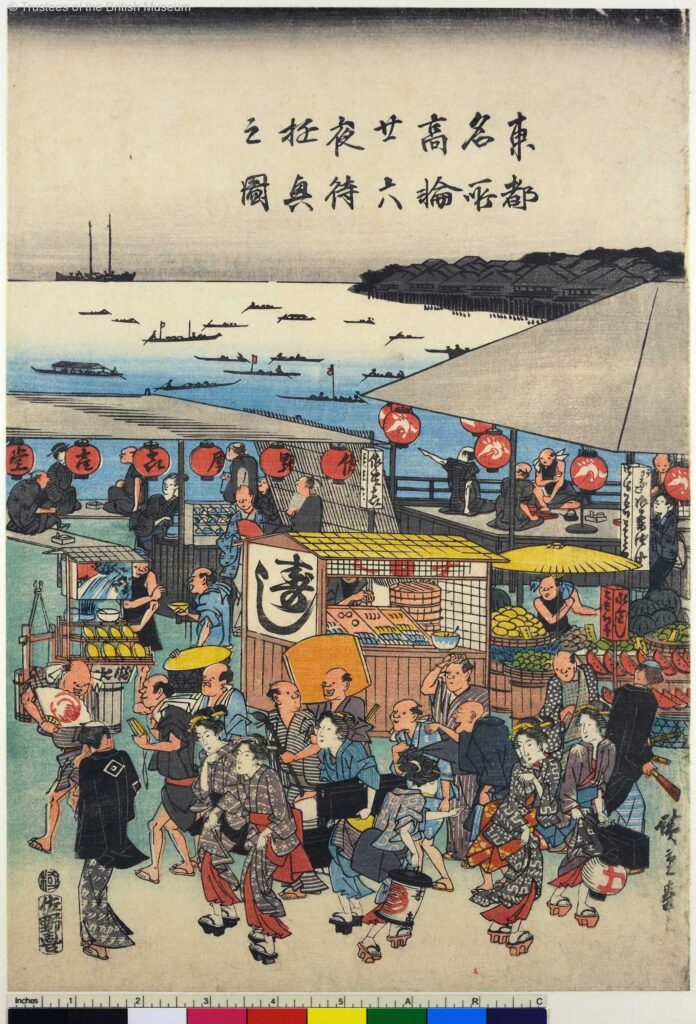

歌川広重の「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」の一部から、江戸時代のファストフードのメニューを知ることができます。中央の左から冷や水、寿司、水菓子(果物)などが売られ、たくさんの人々が集まり賑わっていますね。

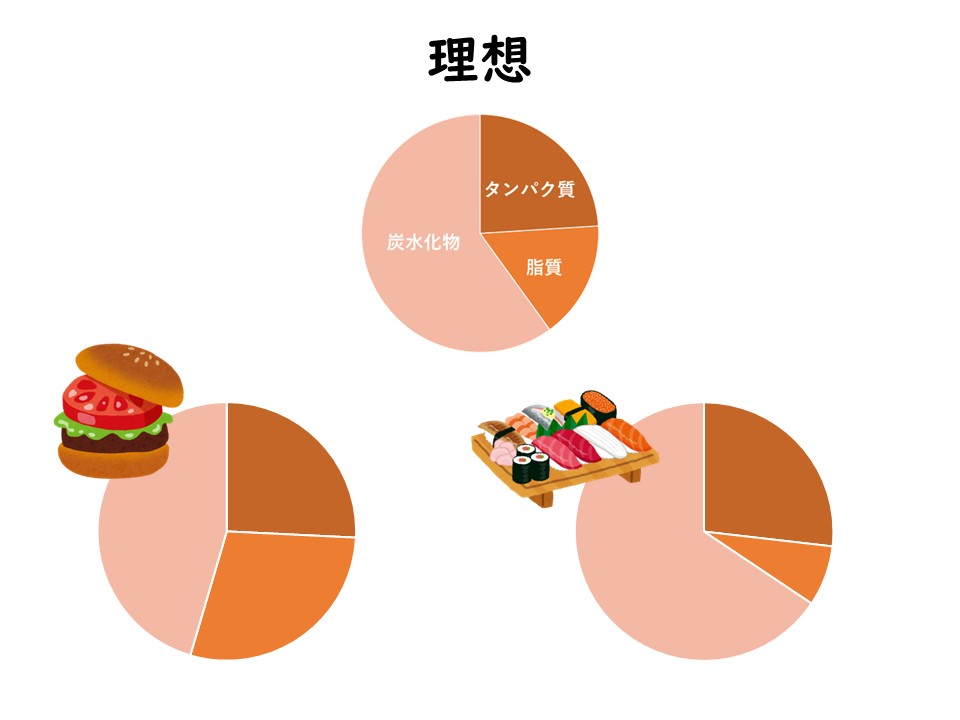

当時の和食のファストフード代表として「寿司」、現代のファストフード代表として「ハンバーガー」の「PFCバランス」を比較してみましょう。

PFCバランスとは、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスのことで、カロリー計算と並び、健康的な身体をつくる上で重要な指標とされています。

理想的なPFCバランスに対して、ハンバーガーと寿司はこのような感じです。

両者ともにタンパク質の割合は理想的ですが、ハンバーガーは脂質の割合が高くなっています。和食は栄養学的に「低脂質・高タンパク」が特徴で、脂質を多くとりがちな現代人にとって身体に優しい、つまりヘルシーな食事と言うことができるのです。

これはタンパク質の源が魚であり、脂質を多く含む牛や豚などの動物由来ではないことが理由に挙げられます。日本は海に囲まれる島国であり魚介類が豊富に獲られること、仏教の教えや米作りを行う上で精神的に肉食が控えられることによって魚食が定着したと考えられています。

出汁の「うま味」で満足感

とは言うものの、あっさりとした食事を日常的にとっていた江戸時代の人々は、食事で満足感が得られていたのでしょうか?

この問題を解決する一つの方法として出汁の「うま味」が挙げられます。1908年に池田菊苗博士が、昆布に含まれるグルタミン酸からそれまで知られていなかった新たな味覚「うま味」を発見しました。

出汁として、昆布のグルタミン酸、鰹節のイノシン酸が全国的に用いられますが「東の鰹節、西の昆布」という言葉があるように、地域によって材料に偏りがあります。この地域差が生まれた理由の一つに水の「硬度」が挙げられます。

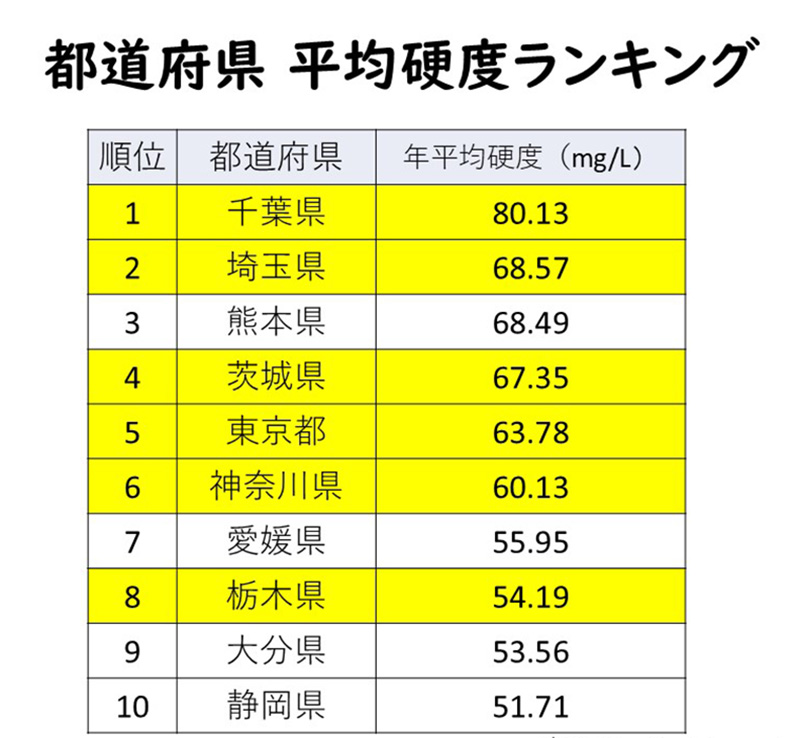

水の硬度とは、水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラルの量を指します。日本は4枚の地殻プレート上に成り立つことから、急峻な山岳地域が広がり、河川の流れも急です。そのため岩石のミネラル分が水に溶けだす時間が短く、全国的に高度が低い「軟水」の地域が多いです。しかし、下記の表を見てみると、関東地域(黄色セル)では比較的硬度が高いことが分かります。

関東地域には関東ロームが広がり、富士山の噴火由来の火山灰や過去の貝殻の地層から豊富なミネラル分が供給されます。昆布から出汁をとる場合、硬度60以下の水が推奨されますが、関東地域では値が上回ることから、昆布から上手く出汁をとることが難しいです。そのため、鰹出汁が主流となりました。

別会場のワークショップでは出汁の試飲会を開催し、「軟水からとった昆布だし」と「硬水からとった昆布だし」の飲み比べをしました。硬水は味にとがりがあり、軟水ではマイルドな味わい。試飲した方からは、やはり軟水の方が美味しいという感想をいただきました。

私たちの食生活の源流にある和食は、日本の地史や風習によって形作られた特有な食文化であることが実感されました。

でんけんラボ「もちもち和菓子の原材料」

おやつに食べたいお団子やわらび餅。「和菓子」も和食のひとつです。

明治時代に、卵やバター、牛乳などを使った洋菓子が海外から持ち込まれるようになったことで、古くから日本で食されてきた菓子を和菓子と呼ぶようになりました。和菓子は主に、砂糖、豆、粉などの植物由来の原料でできていることが特徴です。

和菓子作りに使われる粉を電子顕微鏡で見てみましょう。

今回は、これらの粉を観察しました。肉眼で見ると、同じような白い粉に見えますが、すべて異なる種類の粉です。ブログでは4種類を比較します。

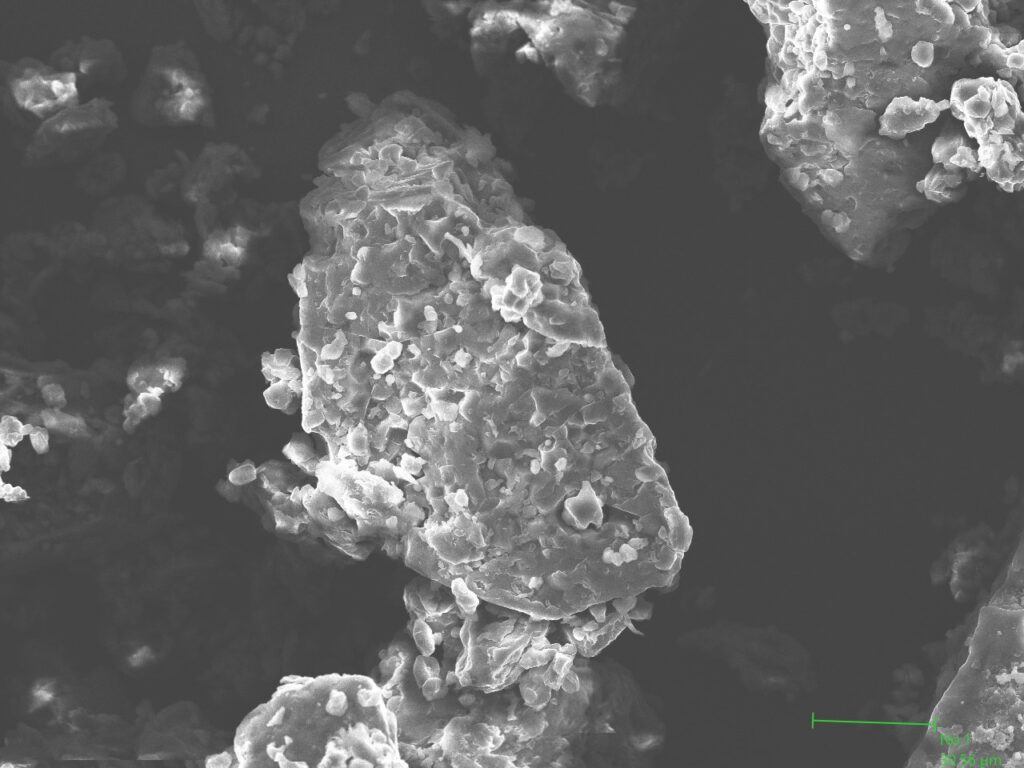

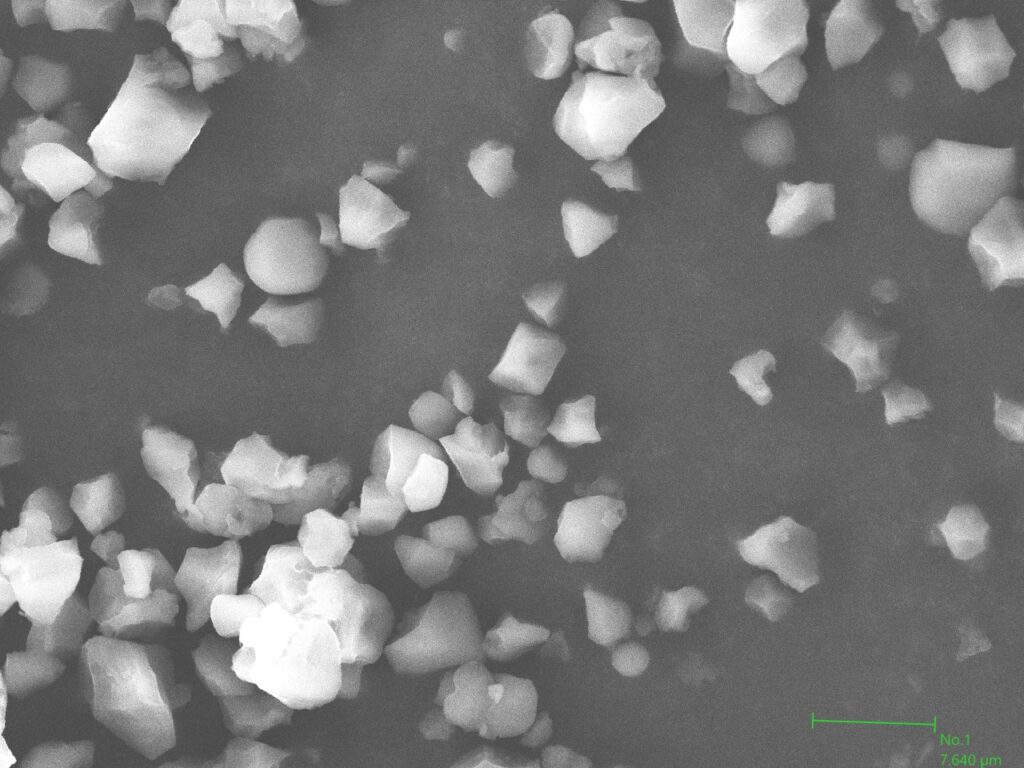

上新粉

上新粉は団子を作る際に使われる粉で、うるち米(精白米)を砕いてつくられます。中央に大きな塊があり、表面には小さな粒がついています。うるち米の主成分は「デンプン」です。デンプンは、形によって種類が分けられており、うるち米では鎖状になっているアミロースが15%~25%、枝分かれした構造のアミロペクチンが75%~85%を占めています。加熱すると水を含んで絡み合い、お米のもっちり食感が現れます。

白玉粉

白玉粉は名前の通り、白玉を作るのに使われます。もち米を水の中で石挽きした後、乾燥させて作られています。砕いただけの上新粉とは異なり、たんぱく質などが取り除かれた状態で、粒子が細かく、角ばっています。

もち米も主成分は「デンプン」ですが、そのほとんどがアミロペクチンです。アミロースが少ないため、うるち米よりも粘り気のある食感になります。また、アミロペクチンには冷めても固くなりにくい性質があります。

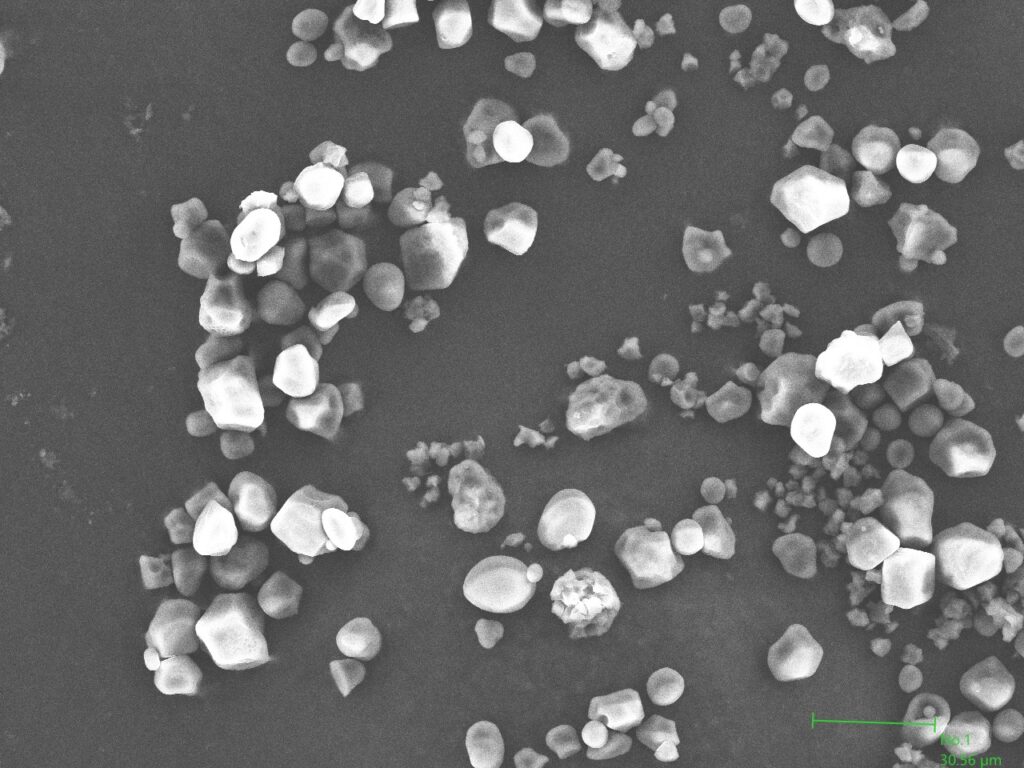

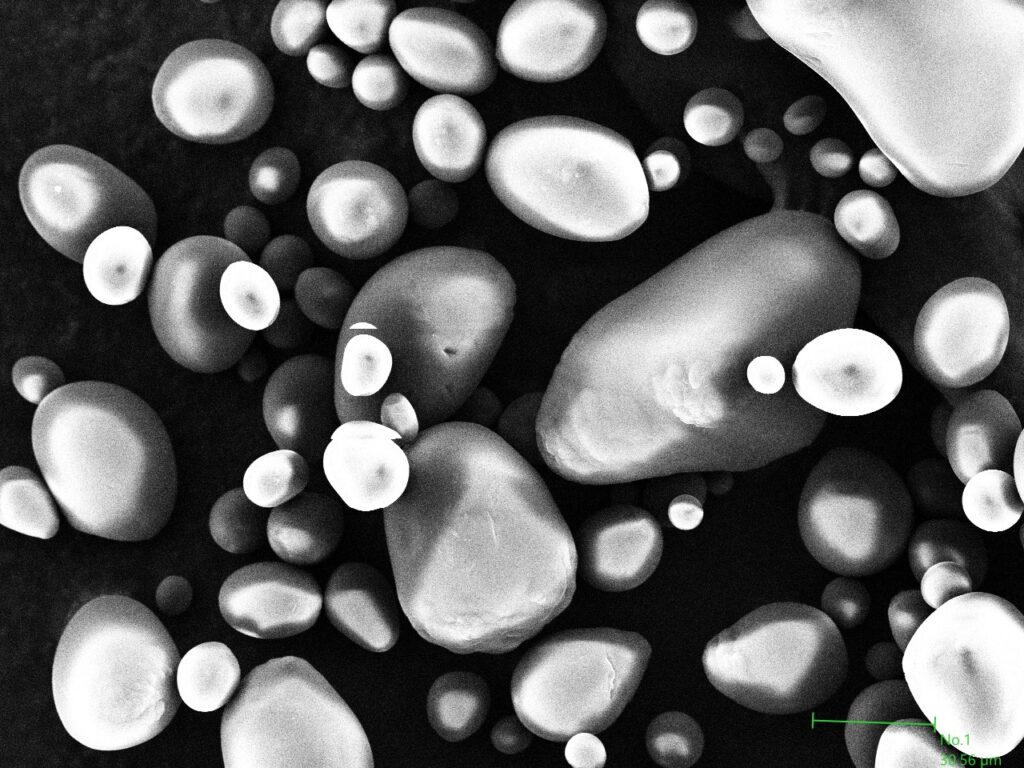

葛粉

葛の根っこから取れる葛粉は、わらび餅の原料です。葛粉もデンプンが主成分なのですが、上新粉や白玉粉と比べると、粒の角が丸く見えます。デンプンの生成過程や、含まれるデンプンの割合が異なるため、植物種によってデンプンの形が異なります。

片栗粉

最後は片栗粉です。片栗粉は馬鈴薯(ばれいしょ)デンプンとも呼ばれ、ジャガイモから作られます。今までの粉と比較すると、粒がとても大きく、丸い形をしています。ジャガイモの細胞内にはこの丸い粒がぎっしりと詰まっています。片栗粉は、料理のとろみ付けに使われたり、大福などの打ち粉として利用されています。

もちもちの和菓子を作るには、デンプンが欠かせないことがわかりました。米、芋、葛など植物によって異なる特徴を活かして、さまざまな食感の和菓子が作られているのですね。

特別投影「星空食堂」

7月11日は満月。かつて月にまつわるお菓子が販売されたことをみなさんはご存じでしょうか?

1969年7月20日、アポロ11号に乗った宇宙飛行士たちが人類初めての月面着陸をしました。アポロといえば…、そう!あのお菓子です。お菓子のアポロが販売を開始したのも1969年。あれから50年後の2019年に、株式会社明治が「アポロ発売開始から50周年×アポロ11号月面着陸から50年」を記念して、「宙(そら)アポロ」を期間限定発売したのです。そのアポロの味は、なんと!宇宙味(ミックスベリー×ソーダ―)。これは、日本人女性初の宇宙飛行士である向井千秋さんが、「宇宙はラズベリーのような香りがした」というようなコメントをされ、その後も他の宇宙飛行士が同じような香りがしたと話しているということから、ミックスベリーの味に決まったそうです(この香りはギ酸エチルではないかといわれています)。

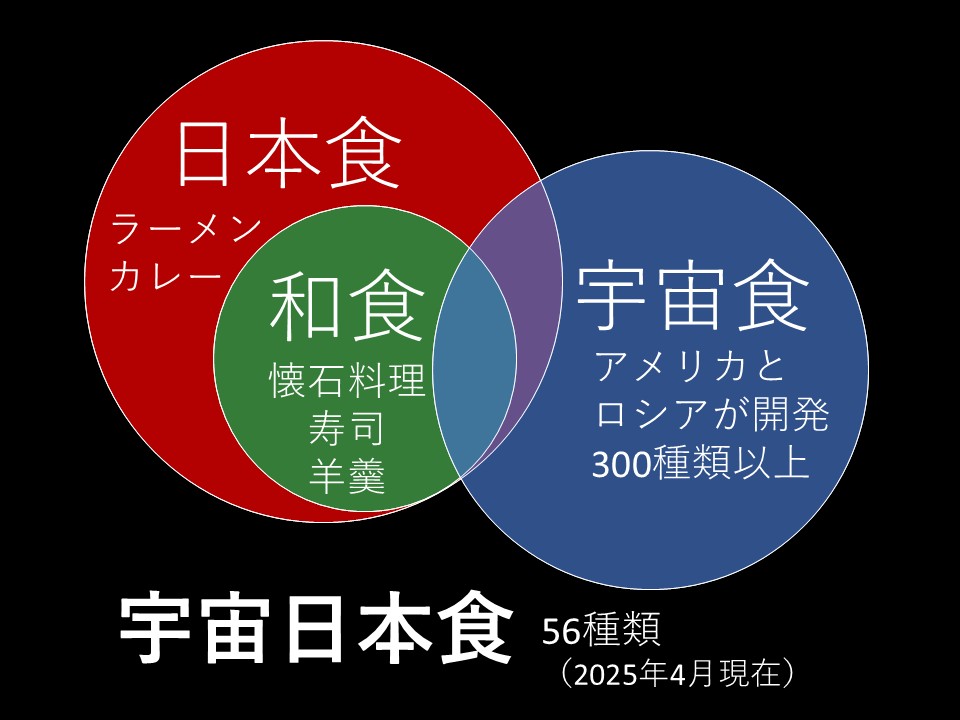

さて、今回のテーマは「和食」。日本の食べ物を表現する時に、和食と同じように「日本食」もよく耳にする言葉だと思います。和食と日本食は同じ料理を指しているように感じられますが、実は日本食は日本で食べられている料理の総称であり、和食は日本食の中に含まれる一部の名称として用いられています。日本食は、日本で馴染みのある食材を使った料理だけではなく、日本の国土や風土の中で発展してきた料理のことを指します。カレーやラーメンなど、日本国内で独自に変化してきた洋食なども含まれます。

宇宙で食べる食べ物「宇宙食」にも日本食があります。それを「宇宙日本食」と呼びます。今回はこの宇宙日本食について紹介します。

宇宙日本食は何種類あってどんなものがあるのでしょうか?現在、宇宙日本食は、2025年4月現在で56種類あります。ちなみに、国際宇宙ステーション(以下、ISSと記載)で食べる宇宙食は、「標準食」と「ボーナス食」があります。「標準食」とは、現在アメリカ・ロシアが提供しており300種類以上あります。ISSに長期滞在する全ての宇宙飛行士がこの「標準食」をメインに食べています。「ボーナス食」は、「標準食」とは別に、宇宙飛行士個人が自分で選んで持っていくことができる宇宙食のことです。ISSにはさまざまな国の宇宙飛行士が搭乗します。小さいころから慣れ親しんだ食事を摂った方が仕事のパフォーマンスが高まる場合もあります。栄養管理だけでなく、精神的なフォローをするため、「ボーナス食」を持っていくことが、2022年から可能になりました。世界各国が、この「ボーナス食」を開発しており、宇宙日本食もその一部です。宇宙日本食は、日本の家庭で普段食べられているものを対象としており、日本の伝統的な「和食」だけに限定していません。これまでに宇宙日本食として認証された食品には、焼きそば、カレー、ラーメンなども含まれており、日本人宇宙飛行士だけでなく海外宇宙飛行士にも宇宙日本食の味を楽しんでもらっています。

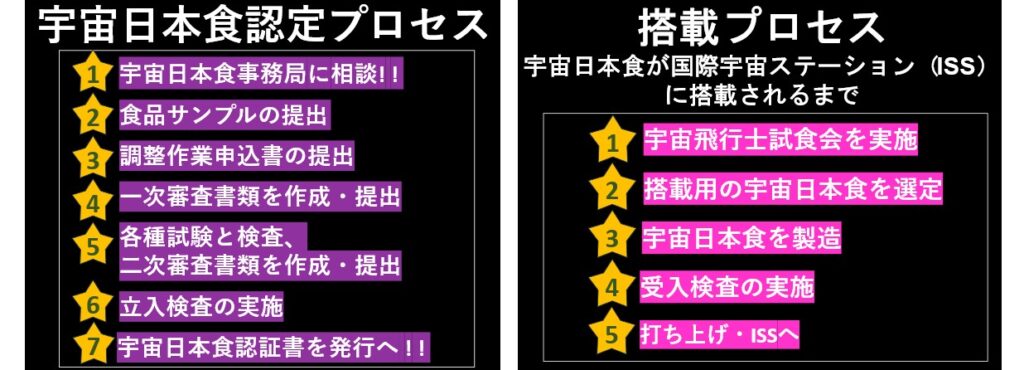

宇宙⽇本⾷は、⾷品メーカーが提案する⾷品を宇宙⽇本⾷認証基準と照らし合わせ、宇宙⾷としての基準を満⾜している場合にJAXAが宇宙⽇本⾷として認証するものです。認定されるプロセスには、厳しい審査や検査があり、認証書が発行されるまでに2~3年かかるそうです。食品の企画開発では、かなり長期のものだそうですが、厳しい検査を通った食品であることが企業としての誇りにつながるということもあり、各社、切磋琢磨取り組んでいるそうです。

認証された宇宙日本食は、長期滞在が決定した宇宙飛行士による試食会などをもとに、搭載する宇宙食として選定されます。その後、ISSに物資を運ぶ宇宙機に搭載され、宇宙⾶⾏⼠のISS⻑期滞在開始時期に合わせてISSへ届けられます。

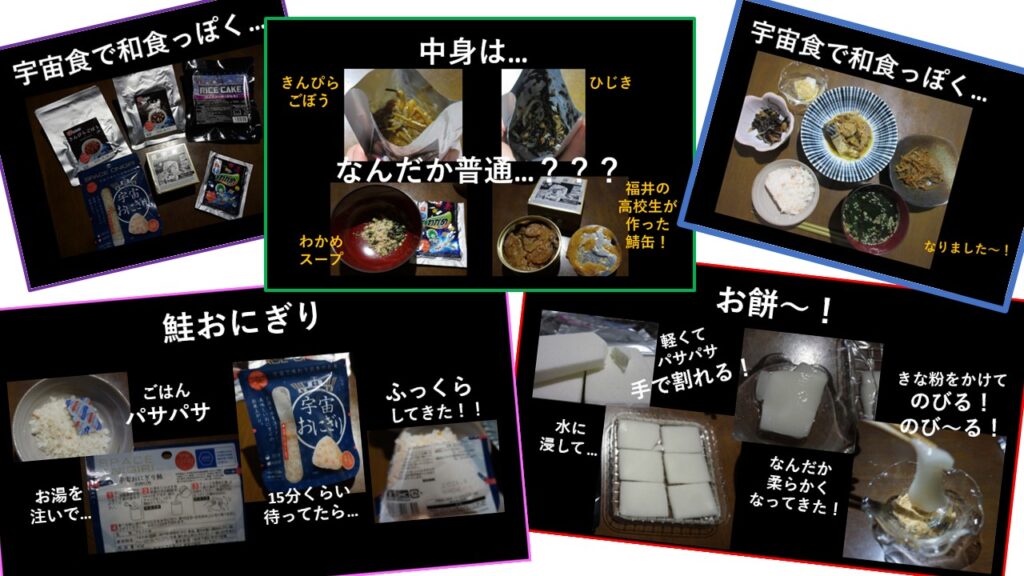

ところで、当館のミュージアムショップでも宇宙食を販売していることを、みなさんはご存じでしょうか?今回、その中のいくつかをピックアップして食べてみました。

以下、食べたときの個人的な感想です。

・きんぴらごぼう:触感は結構シャキシャキしている

・鯖缶:臭みがあまりなく柔らかくて、煮崩れせず食べやすい!

・きなこもち:柔らかくておいしい!

・味は全体的に濃い味付け

宇宙に行くと、味が薄く感じられるそうです。そのため、宇宙食は濃い味付けにしてあります。

私たちは、普段、料理をお皿に盛って食べます。レトルト食品は、電子レンジで温めたり、お湯や水を注いだりして食べます。販売されている宇宙食も同じように食べました。

では、実際に宇宙飛行士の方々は、宇宙で、宇宙食をどのように調理して食べているのでしょうか?

プラネタリウムでは、 JAXA提供の動画(宇宙飛行士の若田光一さんがおにぎりを食べているところや、宇宙飛行士の大西卓哉さんが宇宙日本食を調理して食べているところ)をご覧いただきました。

若田さんの動画には、一緒に搭乗している宇宙飛行士と、宙にぷかぷか浮いたおにぎりを楽しそうに食べている様子が映っていました。お茶碗に盛り付けず、箸を使って、袋からご飯を取り出し食べていました。ご飯粒は飛び散らず、まとまって宙に浮かんでいました。

大西さんの動画では、宇宙日本食の紹介や、ごはん、カレー、鯖缶、お茶をそれぞれ調理して、食べたり飲んだりしている様子が映っていました。どの食べ物も真空にしてあります。例えば、ご飯は、ビニールパウチ(飲み物が入っているような上部に口のあるもの)にお米が入っていて、口の部分を機械のストロー部分に繋ぎ、お湯を注いで時間をかけて、ふっくらとさせていました。缶詰やカレーは、電子レンジのような温める機械を使って、タイマーをセットして温めていました。いずれも食器には盛り付けず、スプーンを使ってパウチや缶から直接食べていました。口に運ぶまでの間、食べ物は飛び散らず、汁物がこぼれたり垂れたりすることがなく、しっかりとまとまっていました。

動画からは、宇宙日本食には様々な種類があり、宇宙でも温めたり水を入れたりして調理していることがわかります。

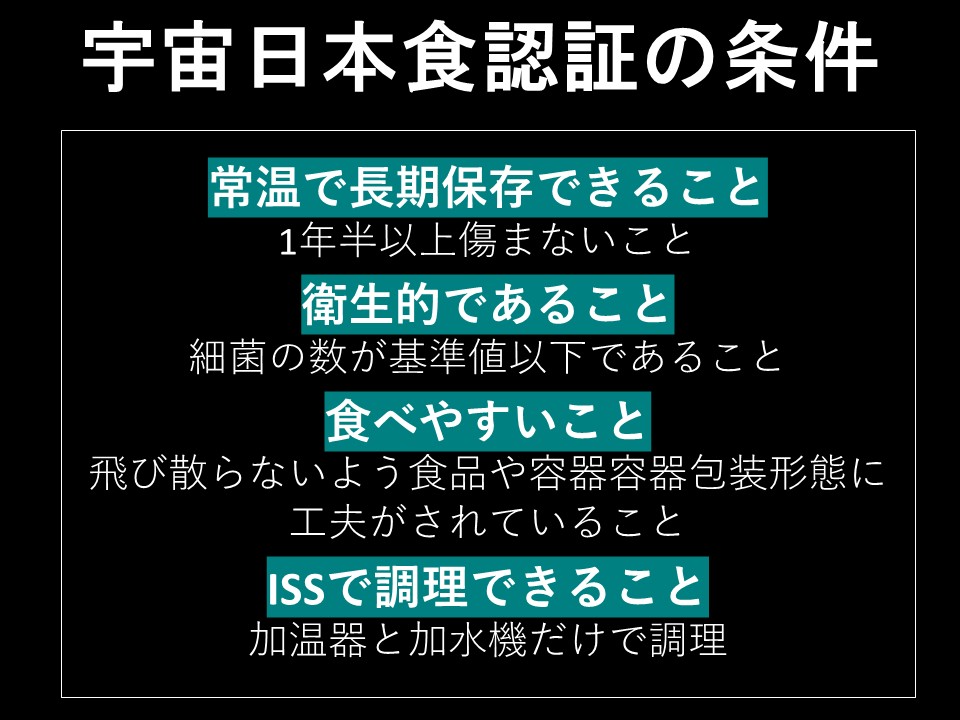

これらの宇宙日本食ですが、地上とは異なる環境のISSで食べるため、宇宙日本食の認定を得るために、図のようにいくつかの条件があります。

無重力状態で、しかも研究・実験を行う精密機械の中で暮らすので、料理が飛び散って故障の原因になっては大変です。特に水分が飛び散らないような工夫が必要です。また、簡単に調理できることも大切です。

ISS⻑期滞在中の⽇本人宇宙⾶⾏⼠に、⽇本⾷の味を楽しんでもらい、精神的なストレスを和らげ、ひいては仕事の効率の維持‧向上につなげるため、さまざまな工夫を重ね、開発されているのですね。

さらに、宇宙日本食に認証された食品は、日本災害食学会によって認証制度が運営される「日本災害食」に、比較的簡易な審査で認証されています。宇宙日本食は、地上生活への活用についても期待されています。

今回のプラネタリウムでは、宇宙に関連する食べ物や宇宙日本食についてご紹介しました。私たちが宇宙に行ける日には、どんな宇宙日本食が食べられるようになっているのでしょうか。楽しみですね。

科学の視点からみた「和食」はいかがでしたでしょうか。

昔の人の知恵や経験で作られてきたものにも、現代の技術で調べてみると明確な科学的根拠があることに驚かされますね。

静岡市では10月11日から、特別展「和食」の巡回展が開催されます。静岡の食を感じる試飲、試食ブースもあるそうなので、興味のある方は是非行ってみてください。

https://www.washoku-shizuoka.jp/

開催日:2025年7月11日(土)

参考資料

・農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/

・「にっぽん伝統食図鑑」https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/about/index.html

・国立科学博物館 特別展「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」

歌川広重「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」(The British Museum 蔵)https://www.dh-jac.net/db/nishikie/results-big.php?f1==BM-1906_1220_1045(1)

・Hydledgeウェブサイト https://hydledge.com/hardness/data/

・独立行政法人 農畜産業振興機構ウェブサイト https://www.alic.go.jp/joho-d/joho07_000047.html

・JAXA宇宙教育センター「宇宙のとびら」vol.72 P.6-7 https://edu.jaxa.jp/contents/soratobi/assets/ST72.pdf

・JAXAウェブサイト

「宇宙日本食」https://humans-in-space.jaxa.jp/life/food-in-space/japanese-food/

「宇宙で食べる」https://humans-in-space.jaxa.jp/life/food-in-space/

「宇宙日本食と生鮮食品」https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/med-in-space/healthcare/food/

「宇宙日本食の申請について」https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/med-in-space/healthcare/food/procedure/

「宇宙日本食が初めて海外宇宙飛行士の宇宙食(ボーナス食)に選ばれ、国際宇宙ステーション(ISS)に搭載されました!」https://humans-in-space.jaxa.jp/news/detail/002628.html

「日本の味が、宇宙開発を支える」https://fanfun.jaxa.jp/jaxas/no079/02.html

「各国の宇宙食」https://iss.jaxa.jp/spacefood/overview/countries/

「宇宙食の歴史について教えて下さい」https://fanfun.jaxa.jp/faq/detail/187.html

・JAXAデジタルアーカイブ