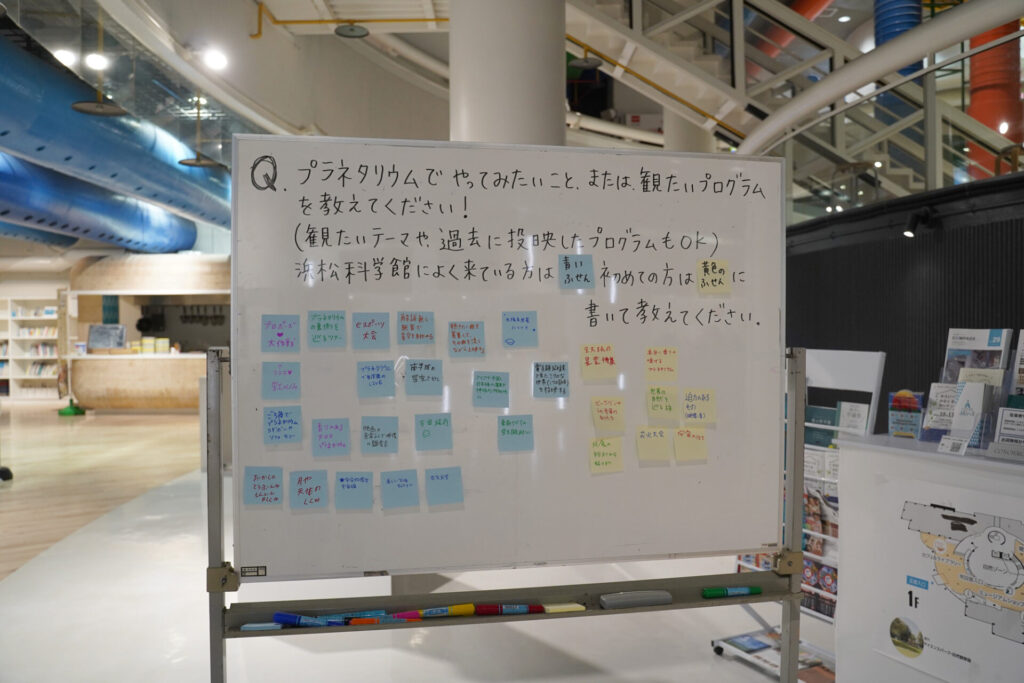

浜松科学館では月に一度、高校生以上を対象に「夜の科学館」を開催しています。開館時間を延長し、常設展をご覧いただけることに加え、毎月異なるテーマでプラネタリウムやサイエンスショーなどを実施しています。今年度の大テーマは「日本文化と科学」。慣れ親しみのある日本の文化と、科学がどのように結びつくのかお楽しみください。本ブログでは、毎月のプログラムの内容の一部をご紹介します。

10月のテーマ『香り』

2025年10月、ノーベル賞のうれしいニュースが届きました。

ノーベル生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文博士(受賞理由:過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見)、ノーベル化学賞に京都大学の北川進博士(受賞理由:金属有機構造体〈MOF〉の開発)と、日本人研究者2名が同時に受賞しました。

科学に関わる者として、毎年ノーベル賞の発表を楽しみにしています。

科学を正しく、そして分かりやすく皆さんに伝えていくことが、私自身の大切な使命だと感じています。

今回は、そんな「ノーベル賞」とも深く関わりのある「香り」のお話です。

特別投影「星の秋、食の秋、香りの秋」

夜風に乗って、色々な香りが漂ってきます。

キンモクセイ、さんま、うなぎ、カレー、焼き肉・・・。

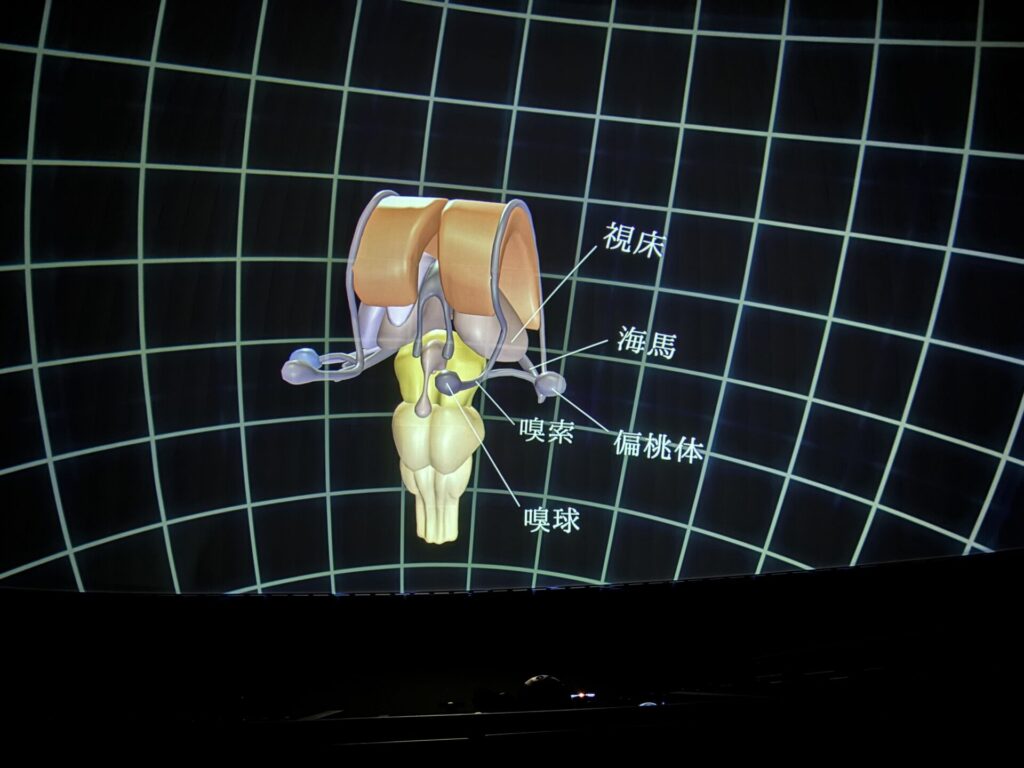

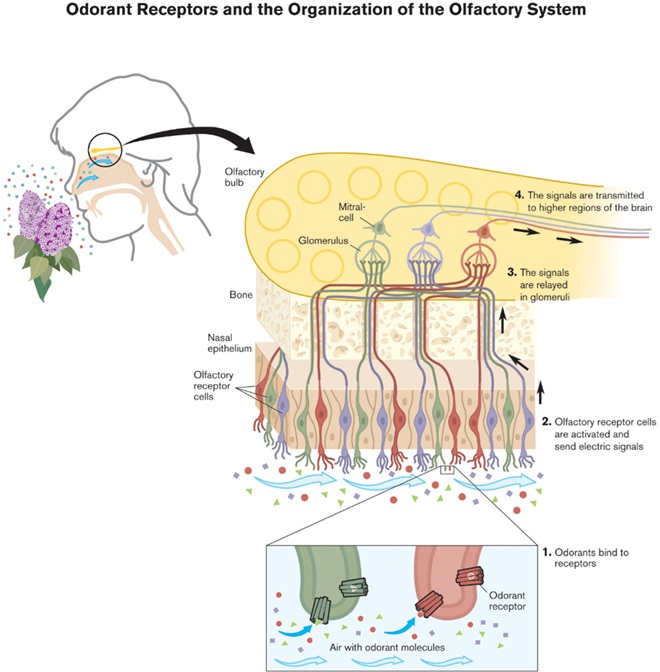

星を見る前に、人が香りを感じる仕組みを簡単にご紹介します。(当館のプラネタリウム制御ソフトには、脳の構造が分かるコンテンツも入っており、ちょっとした講義もできてしまうのです!)

さて、視・聴・嗅・触といった感覚情報は体のあらゆる場所でキャッチされ、電気信号に換えられえます。電気信号は大脳の内側にある視床に送られ、大脳新皮質で景色や音、匂い、痛みなどの感覚として処理されます。そして感情や本能、記憶をつかさどる偏桃体や海馬が働き、喜怒哀楽の感情が発生すると言われています。

しかし、匂い情報だけはもう一つの経路で認識されます。それは、視床を経由せずに、直接偏桃体や海馬に届くというものです。すると私たちは、どんな匂いかを認識する前に(無意識のうちに、本能的に)、感情が動いているというのです。また、特定の匂いを嗅いだ瞬間に記憶がよみがえる、ということも起こります(プルースト効果)。偏桃体や海馬は原始的な部位であり、そこと結びつきの強い嗅覚は、感覚の序列という点で見ると最上位と言えそうです。

では、星の話に移りましょう。秋の目印は「秋の四辺形」です。夏の大三角より暗いため、見つけるのが難しいです。くわえて空高く昇ります。思っている以上に高いところを見ないと見つかりません。とはいえ、きれいな四角形ですので見つけられると嬉しいです。

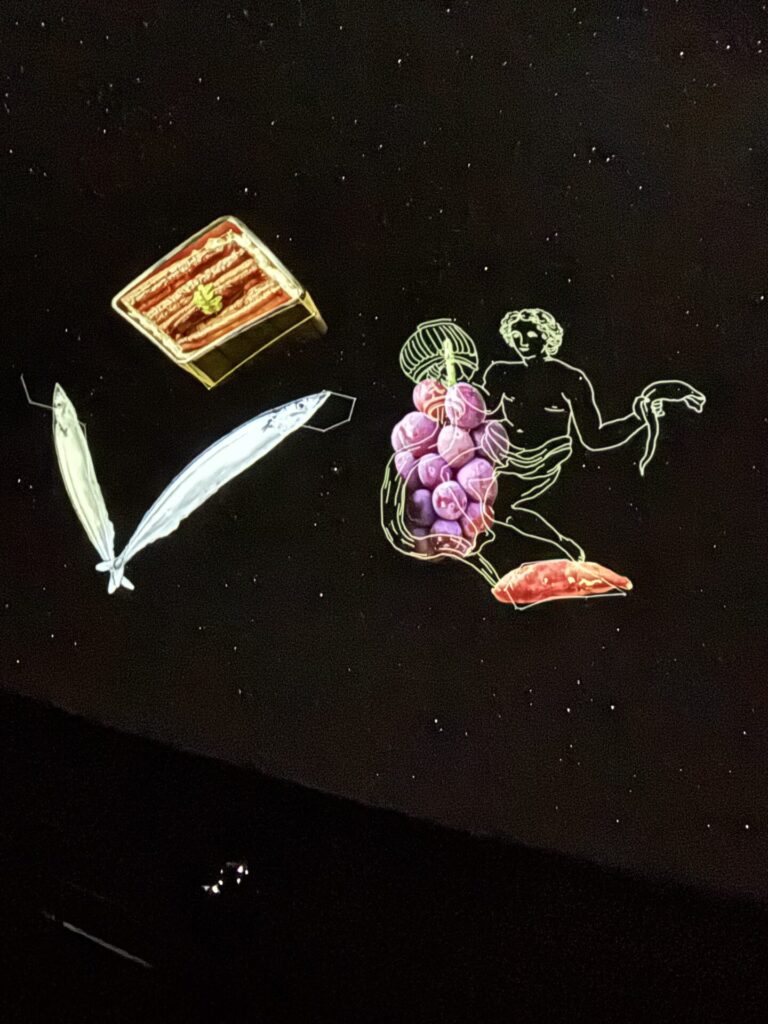

他にも、秋の空で唯一の一等星「フォーマルハウト」がある「みなみのうお座」、誕生日星座の「うお座」、「みずがめ座」などがあります・・・。と、いつもの星座解説は、星並びや神話をお話しして終わるのですが、今回は食の秋、香りの秋です。今一度これらの星並びを見ましょう。すると秋の四辺形は「うな重」に、うお座の魚は「さんまに」⁉、みなみのうお座は「焼き芋」に!、みずがめ座の手には「ぶどう」が見えてくるではありませんか‼あああああ!秋の味覚に空が乗っ取られてしまいました。そして頭の中にはいい香りが浮かび上がってきます。

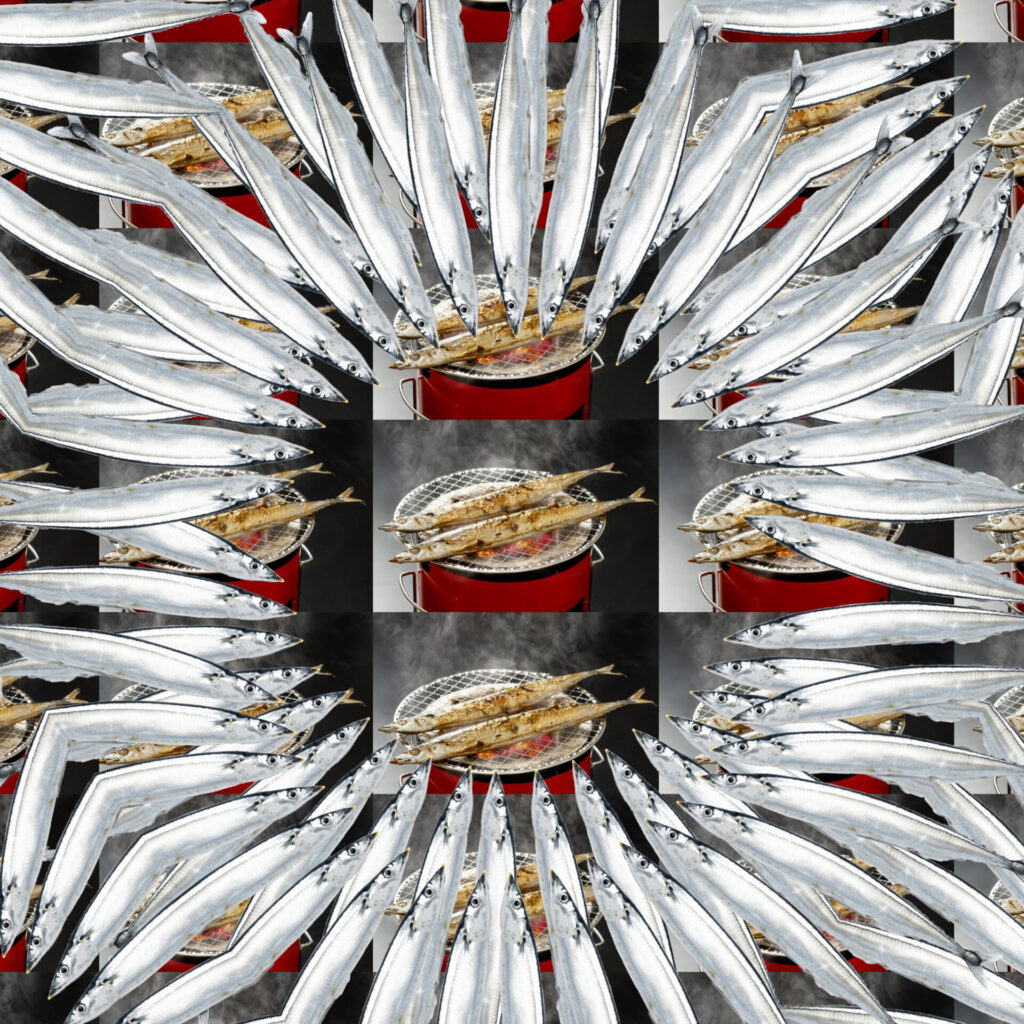

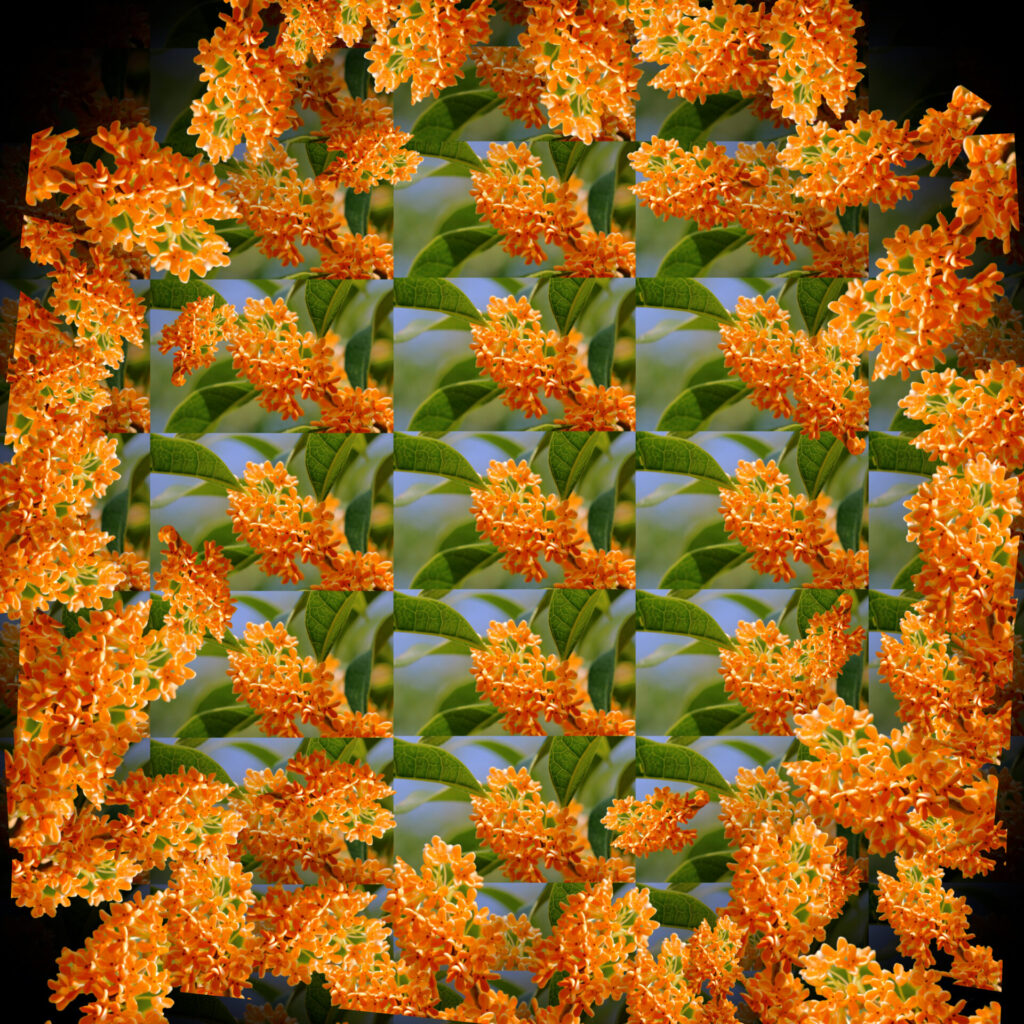

ここで、実際に様々な香りをプラネタリウムで出すことができるといいのですが、なかなか難しい。そこで「映像から香りを想像してもらおう。」「秋のグルメをプラネタリウムドームいっぱいに映し出せば良いのでは。」「それなら万華鏡のように演出しよう!」ということで、『香る万華鏡』というミニコンテンツを制作し、ドームいっぱいに万華鏡を映し出しました。

仏教の考え方に「香食(こうじき)」があります。人は死後の世界では香りを食べると言われています。仏壇にお線香やごはんを供えるのは亡くなった人が食べるためだったのですね。あの世でもこの世でも、いい香りに包まれていたい―。天に昇る線香の煙を見ていると、魅惑の万華鏡の世界に誘われます。時折モチーフとなっている秋の風物詩がチラつくように制作しました。

お線香の演出とともに万華鏡の世界へ誘います。

ドームいっぱいに映し出される万華鏡の中の世界。

いかがでしょう、これほど大量のさんまが出てくるプラネタリウムが過去にあったでしょうか。

キンモクセイ

まつたけ

さつまいも

最後はぶどうで爽やかに〆ましょう。

秋の夜は鼻を澄まして香りを楽しみ、空を見上げて星を探しましょう。

特別サイエンスショー「香りを科学する」

まず「香り」とは何でしょうか。

似た言葉に「匂い」がありますが、「匂い」はすべてのにおいの総称です。その中で、心地よいものを「香り」、不快なものを「臭い」と区別して使います。

匂いは生き物にとって大切な感覚(嗅覚)のひとつです。

私たちは鼻で匂いを感じますが、実際には鼻腔の上部にある嗅上皮(きゅうじょうひ)で感知しています。そこには「嗅球」と呼ばれる、匂い情報を処理する脳の一部が存在します。

匂いを感じる仕組み自体は昔から知られていましたが、その分子レベルのメカニズムは長らく謎でした。その謎を解き明かしたのが、1991年に「匂いの受容体遺伝子」を発見し、嗅覚がどのように働くかを分子レベルで明らかにしたリンダ・バック博士とリチャード・アクセル博士です。

この発見によって、2人は2004年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

では、そもそも匂いとは何でしょう。

答えは、「空気中を漂う揮発性の低分子化合物」です。これらの匂い物質は、生物それぞれの特有の代謝経路から生み出されます。

生物特有といえば、少し不思議な匂いもあります。たとえば公園で感じる「鉄棒の匂い」です。実は鉄そのものには匂いがありません。しかし、鉄イオンが手の皮脂中の脂質と反応し、化学変化によって匂い物質が生じるのです。つまり、「鉄の匂い」は鉄ではなく、人と鉄の化学反応の匂いなのです。

匂いが化学物質である以上、人の手で再現することもできます。香水やアロマなどがその代表ですが、最近ではさらに興味深い研究が行われています。

奈良時代に伝わった名香「蘭奢待(らんじゃたい)」。正倉院に収められている巨大な沈香(香木)で、全長約1.5メートル、重さは約11.6キログラムにもなります。

その香りは「天下一の名香」とされ、足利義政、織田信長、明治天皇などが一部を切り出した記録が残っています。長らく謎に包まれていたその香りが、2024年、自然に落下した微小なかけらを用いた分析によって科学的に再現されました。今年(2025年)の9月、博物館(上野の森美術館「正倉院 the Show」)で一般公開されたので、私も実際に体験してきました。

感じた香りは、「シナモンのようで、スパイシーで、甘く、どこかオリエンタル」。

まさに悠久の時を超えて漂う、香りのロマンを感じました。

(※香りの感じ方は人それぞれ異なります)

みなさんもチャンスがあれば、ぜひ、どうぞ。

でんけんラボ「大葉」

爽やかで清涼感のある香りは、和食になくてはならない存在です。

この香りの素は葉のどこにあるのでしょうか?

大葉と、香りがあまりしないエノキの葉を電子顕微鏡で比較してみましょう。

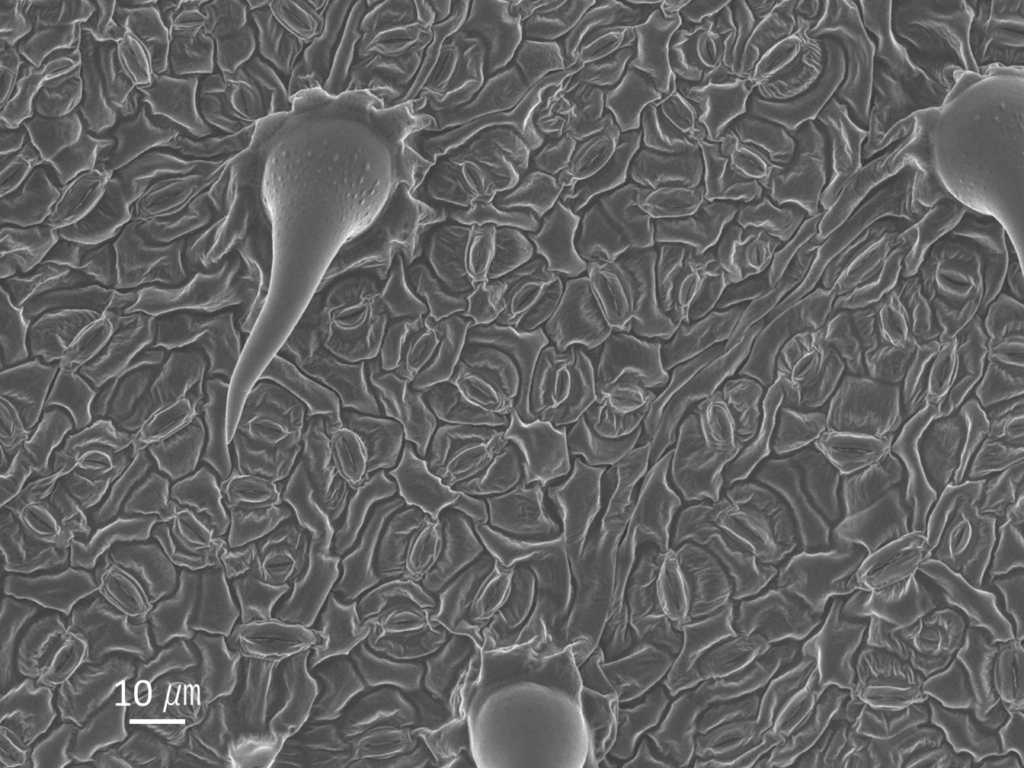

まずはエノキの葉から。

エノキは浜松周辺ではとても身近な植物です。科学館の敷地内にもたくさん生えているので、香りがあまりしない植物の例として選びました。

こちらがエノキの葉の裏を拡大した画像です。

まず目につくのは大きなトゲ。このようなトゲは、他の植物の葉でもたびたび見られます。トゲがもつ生態的な役割には様々な説が唱えられていますが、大きな理由の一つとして捕食者への防御が挙げられます。たしかにトゲがあると、昆虫や哺乳類は食べづらそうですね。

次に目についたのは、無数に配置された唇のような形。これは「気孔」と呼ばれる器官です。中学校の理科で習うので、ご存じの人も多いと思います。酸素や二酸化炭素を出し入れしたり、水蒸気を放出したりする生命線です。

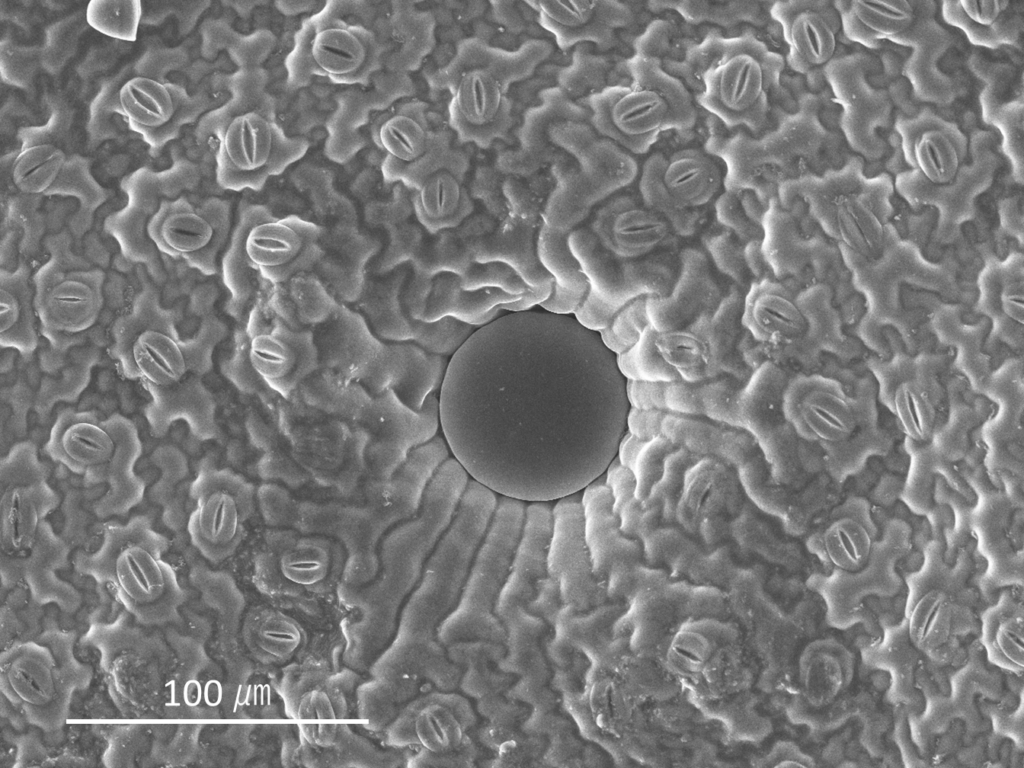

次に大葉の葉の裏も見てみましょう。

エノキと同様に気孔が並び、中心にエノキには無かった球体がありました。これは油胞(ゆほう)と呼ばれる袋状の器官で、内部にはペリルアルデヒドと呼ばれる有機化合物が含まれています。このペリルアルデヒドこそが、大葉の香りの主成分なのです。

ペリルアルデヒドには、抗菌・防虫作用があることが知られています。自然界には植物に害を及ぼす菌類・昆虫類が無数にいます。生き残るために大葉は油胞に化学物質を蓄える選択をしました。物理的なトゲを備えたエノキとは対照的な選択ですね。

このように植物の他の生き物から自身を守る(他の生き物に嫌われる)進化は、生き残るためには当然の結果かもしれません。一方で「蓼食う虫も好き好き」という言葉があるように、嫌われるための進化をしたものの、今回の大葉のようにヒトに好まれる事例がたびたびあります。

例えば、トウガラシがもつ辛み成分であるカプサイシン。これは昆虫や哺乳動物への忌避剤として有効です。しかしヒトが他の哺乳類にとって害であるカプサイシンを摂取した場合、脳への刺激となって高揚感が得られます。個人差はありますが、嗜好する人が多くいます。

一方の鳥類にはカプサイシンの受容器官が無いために、辛みを全く感じません。トウガラシは種子を遠くまで分散する鳥類に嫌われたくないために、忌避剤としてカプサイシンを選択しました。

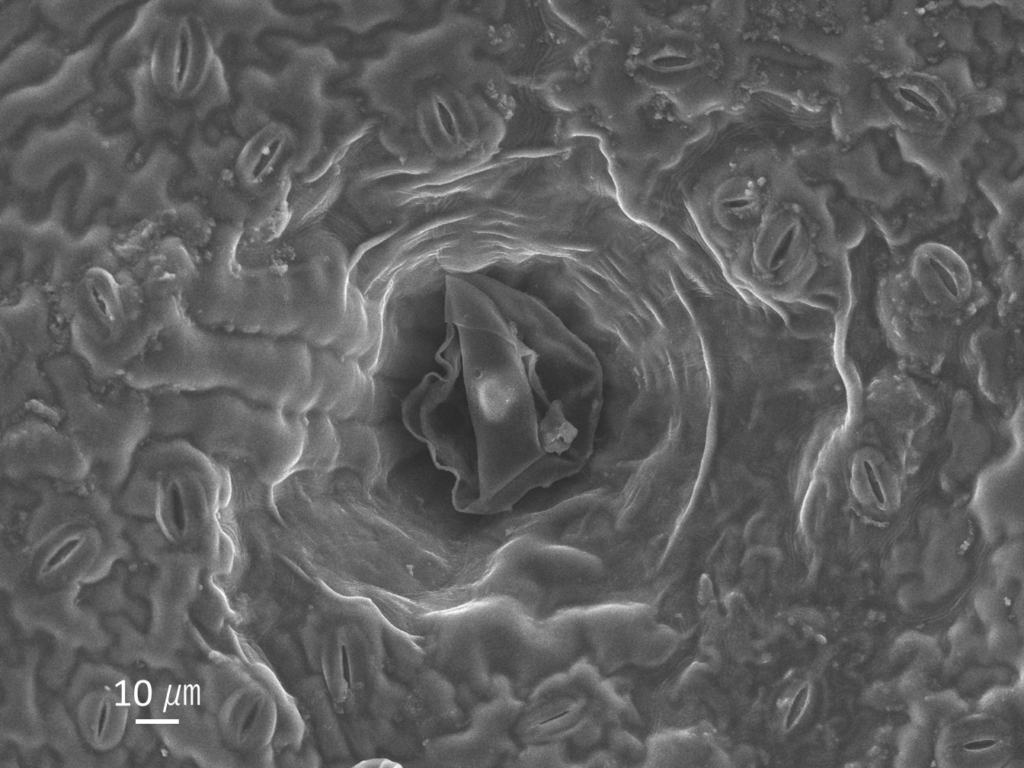

最後に大葉の香りを最大限に活かす簡単な方法を紹介します。片手に大葉を載せて、両手に空間を作るように手のひらをやや丸めながらポンと叩くのです。

試しに叩いた大葉も観察してみると…

ペリルアルデヒドの詰まった油胞が破れていました。これによって、より多くの香りが放出されるのですね。

大葉を食べる際には、油胞を想像しながら調理してみてください。

科学の視点からみた「香り」はいかがでしたでしょうか。少し意識的に香りをかいでみると、甘い、酸っぱい、季節を感じるなどなど新しい発見もあるかもしれません。あなたの好きな香りはなんですか。

イベント名:夜の科学館

開催日:2025年10月10日(金)

参考資料

・「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで 平山令明

・においの科学のウソ・ホント/東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻

https://www.biochem.ch.a.u-tokyo.ac.jp/profile/essay/essay31/