パネリスト : 辻琢磨 氏、上野元嗣 進行 : 加藤香名子

浜松市を拠点として活動する建築家であり、「浜松科学館 展示リニューアル2024/2026」の設計協力者である辻琢磨氏と、プロジェクトを主担する職員・上野が、浜松科学館 第一期展示リニューアルについて意図や思いなどを話し合う特別トークを「国際博物館の日(2025年5月18日)」に開催しました。本ブログに、その内容を掲載します。

加藤:では、第2部クロストーク「”面白そう”な場所を目指して〜浜松科学館 展示リニューアル〜」を始めます。進行を務めます、事業企画グループの加藤と申します。よろしくお願い致します。

早速、壇上の2名のパネリストの紹介に移りたいと思います。

右側・合同会社琢磨建築企画事務所代表・辻琢磨さん。辻さんは当館の展示リニューアルプロジェクトに設計協力者として関わっていただいております。浜松を拠点に、建築家として多様な活動をされています。

その隣が、浜松科学館チーフエデュケーターの上野元嗣。 先ほどもサイエンスショーをやっておりましたけれども、科学館では「うえちゃん」という愛称でサイエンスショーやプラネタリウム投映など、さまざまな場面で科学の面白さを伝えています。

加藤:お二人に今回は、当館展示リニューアルプロジェクトについての概要やこれまでの振り返り、これから目指していきたいものなどをお話しいただきたいと思います。また、話の後に、更新した箇所を2人と一緒に巡っていただきますので、もしお時間がありましたら、ご参加ください。よろしくお願いいたします。

まず、浜松科学館展示リニューアルプロジェクトの概要をご説明します。浜松科学館では、2024年度と2026年度、二期に分けて館内の一部をリニューアルする計画がされています。

第一期のリニューアルは約2カ月前の3月20日にオープンしました。リニューアルにあたって、「自由に楽しみ、面白そうがあふれる広場」というビジョンを建てました。こちらをもとに計画を進めていったのですけれども、特徴的な点として、今回の計画は、館内の職員を中心としたプロジェクトチーム(PT)を組んで実施しています。このPTの取り組みについて、上野さん、いかがでしょうか。

上野:はい、ではちょっとご説明させていただきます。今、加藤の方から説明があったんですが、実はこういった施設のリニューアルは全国の科学館で行われています。だいたい10年に一回とか20年に一回とかに一部更新というのがあるのですが、その展示を作った企業があるんですね。

こういった市の施設は、市が企業に依頼して、前述のような企業が作ったものを納品するというのが一般的な流れです。ところが、私たちはもうそこから壊して、内部で全部やっちゃえ!って、ある種前代未聞のことをやったんです。すべて職員でチームを組んで、どんなものを作りたい、どうしたいを職員が考えて、実際に職員が作る、そんな展示更新をやりました。それが多分、全国的にはほとんどないんです。で、これにお手伝いいただいたのが建築家の辻さん。

加藤:辻さんには今回、設計協力者として携わっていただいていますが、今回のPTの参加の依頼を受けて、どのようなことをお感じになられたでしょうか。

辻:辻と申します。普段は浜名区の方で設計事務所をやっているんですけれども、建築設計者の仕事は、基本的に、建物全体を1から作るというか、設計するっていう仕事だと考えていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、建物をどういうふうに活用していくか、使っていくかというところも、時代の流れというか、大きな建物がバンバンバン建たなくなってきているので、何か僕もそういう運営だとか、維持管理に関わっていきたいなというふうに考えていたところに、ちょうど同じような悩みを持ったというか、課題を科学館さんの方からお話をいただいて、基本的には天から降って来たような、「これをやりたかったんだよ」っていうプロジェクトのやり方をご提案してくださって、私もそれに答えようと。すごく距離感が近い形でチームに関わらせてもらって、設計させていただきながら、皆さんの悩みをとにかく聞き続けるっているポジショニングで仕事をしています。

加藤:辻さんには、だいたい週に一度くらい当館にお越しいただいて、一緒に悩みを聞きながら、プロジェクトを進めてくださっています。では、今回のビジョンとして建てた「自由に楽しみ、面白そうがあふれる広場」。この言葉についてはどのような考えや思いがあるでしょうか。

上野:はい、ここはさっき申し上げました、企業がつくる、会社が作るというのと一番違う部分です。なぜかというと、われわれが普段、お客さんと接しながら、一緒に話している中で、「こんなのがあったらいいのに」「こんなことをしたい」「ここの科学館こうなったらいいのに」と思っていることを職員同士で色々話をするわけですよ。それを、なんとかリニューアルという形で作りたい。で、リニューアルのコンセプトを立てるんですね。よくあるものだと、「新しい」とか「近未来の」とか。そういうのじゃなくて、僕たちがやりたいのってズバリ、これですよね。なんか、面白そうなことやりたい。お客さんも面白そうなことに一緒に仲間に入ってもらいたい。「面白い」じゃないことがポイントなんです。 ここに行ったらなんか面白そうなものあるよねって、なんか面白そうなものできるんじゃないの?っていうのが僕らのコンセプトなんです。

で、先ほど辻さんからもあったんですが、それを僕らがずっと形にしていって、そのまま辻さんに、面白そうなことやりたいんです、乗っかってください、面白そうなこと一緒に考えましょうよってお伝えしました。このビジョンの最後を「科学館」ってあえてせずに、面白そうがあふれる「広場」としたところもポイントです。ここも色々話し合って、広場ってこう、ふらっと行ける、公園でもないんですよ。何をやってもいい、そこで何が生まれてもいい、「面白そう」で。それが科学館の1つの形になったら、やっぱりいいんじゃないっていうところが一番のコンセプトだと思います。

加藤:ありがとうございます。辻さんはこの言葉を聞いて、どのようにお感じになられましたか?

辻:えっと、何と言ったらいいですかね。コンセプト自体はいわゆるその誰でも使えたりとか、公共施設ってこういうものだっていう、理想だなというふうに思ったんですけど、今の公共施設をめぐる状況というか、社会状況で、例えば公園であのこれやっちゃダメ、あれやっちゃダメってなっていったりとか、それがなかなか実現しづらい状況がある中では、ある意味では公共施設の挑戦といえるのかなと。

それを、科学館は指定管理ですけれども、職員の側から、今の時代だから難しい…難しいというか、挑戦的なコンセプトを出しているなというふうに思って、僕もすごく刺激をもらったというか。これを公共施設が目指すっていうのはすごい難しいことだけど、職員の人たちがそれを打ち出すという、それは素晴らしいことだなと思いました。

上野:本当にその考えをまず辻さんに持っていただいたというか、よく考えるとめちゃくちゃじゃないですか。「面白そうなもの作りたいんですよ。それで何か設計してください」って言われてもね、なかなか難しいんですけど。そこをすごくうまく形にしていただいたんじゃないかなと思っています。

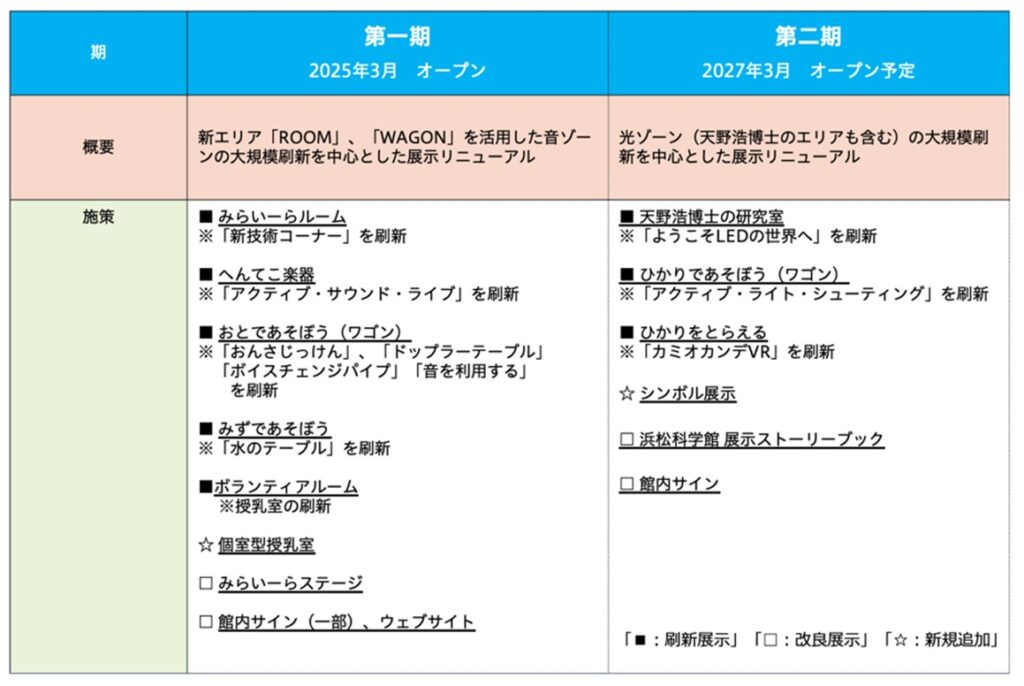

加藤:お2人のコンセプトに対する思いをお伺いしたところで、第一期と第二期のリニューアルの具体的な実施内容が、スクリーンに写っている表になります。3月にオープンした第一期は、「ROOM」や「WAGON」を中心としたリニューアル。第二期に予定している内容が、光ゾーンを中心としたリニューアルになっています。

加藤:特に今回、第一期のリニューアルでは「ROOM」と「WAGON」という考え方をつくった点が特徴的かと思うのですが、この辺りについては、どのような背景から生まれたかとか、特徴みたいなものをお話しいただけたらと思います。

上野:はい、今回、展示更新で展示物を作ろうというテーマにもかかわらず、展示物を持ってこなかったんですね。皆さんちょっと振り返っていただくと、ちょうどそこに「みらいーらルーム」って青い柱が一本立っているんですが、あそこを一期の目玉に持ってきたんです。

ご覧の通り、展示室の両方から行ってちょうど真ん中にあります。あの真ん中の空間にあえて、展示物ではなくて「面白そう」。じゃあ、面白そうってどんなことかというと、例えば午前中ですと、いろんな実験や工作。今日なんかは大学生が来てくれて、タブレットを使ったプログラム体験ができたんですよ。面白そうじゃないですか!何できるんだろうって。

午後は、職員が考えた工作。今日は青いLEDを使ったちっちゃいプラネタリウムみたいな工作ができるんですね。「あそこに行ったら面白そうなことができるよね」っていうのを形にしたい。それで今回生まれたコンセプトが「ROOM」です。

上野:それからさっき話があった「WAGON」ですね。ワゴンも、うちの展示物って、やっぱりブラックボックスで、中に何が入っているかよく分からない。まあ、パソコンを使ったものでボタンを押すと何か動くんだけど「これってなんだろう」が分からないので、あえて枠だけ作って、上(搭載物)は手作りにこだわりました。

例えば今置いてあるもので、また後でご覧いただければいいんですけど、単純に長さが違う木の棒をたたいて音の違いを実験するワゴンがあるんです。じゃあ「音」って何?この棒の長さが違うのって意味があるの?そういうところに気づいてもらえるような展示をしたいと思っています。良いのは、手作りなので自分たちで壊れたら作り直す。新しいものを加える、飽きたら更新していく。そんなことができるのが、今回のROOMとWAGONの一番大きなコンセプトです。

加藤:辻さんは建築家としてこのようなお話を受けたとき、どういうような形で展開していこうと思いましたか?

辻:基本的には職員の方というか、プロジェクトチーム自体が職員の方で作られているチームなので、その職員の方々がずっと使い続けてきて出てきた要望というのは、すごい切実なものなので、ひたすらそれに応えるということなんですけど、その時に、デザインの話というか、形を…形にするんですけど、形にするときになるべく今までとあまり変わらないように見えた方がいいなというふうに思っていて、まあ、「そこ変わった」とか「なんかすごい新しくなった」っていう印象よりも、すでにこう馴染みのある、馴染みがあって使われ続けている。それは、来場者の方にもそうですし、職員の方にとっても、使い慣れている、馴染みがあるっていうところを壊さないように、デザインとしては極力目立たないようにというか。

「ビフォーアフター」っていう番組あるじゃないですか。あれは劇的に変えるっていうのがコンセプトなんですけど、今回はむしろなるべく変えないように変えないようにっていう。今のデザインを引き継いで、目立たない方が、僕としては成功っていうような意図でやれたら良いなというふうに思っていました。だから多分、今日この後説明するんですけど、いくつかは目立たないっていうか、どこやったんですかという話になるかもしれないんですが、よくよく見てもらうと、ああ、確かにちょっと変わってるな、ってなるぐらいが、僕としては良いデザインなのかなと思います。

加藤:そうですね。馴染みながらも徐々に変化していく空間というのを、我々も運用している立場で感じ取っているように思います。特に展示リニューアルというと「新しく展示を作ります」というようなイメージをされる方が多いんじゃないかと思いますが、今回「みらいーらルーム」とか「ワゴン」とかもそうですが、固定的な展示のアイテムではなくて、場所やしくみづくり…みたいなところに重きを置いたのは、どういった点からでしょうか。「場所づくり」に重きをおいた理由というか、背景をお話いただけると。

上野:そうですね。ちょっと同じ話になっちゃいますけど、やっぱり、皆さんが主役になってほしいっていうのがあって。展示物をある程度作って固定しておいてしまうと、僕らが一方的に伝える、これを学んでほしい、それでもいいんですが、それよりも、皆さんがそこで自由に関われる。ここでこんなことをしてみたい。

今日も先ほど言ったように、大学の方がタブレットを持ってきて、ここでイベントをやりたいですと。そういうのをどんどん受け入れられる空間というのが、今までは無かったんですよね。で、あ、いいじゃない、面白い面白いというふうに、お互いがなんか一致すると、それで1つイベントが出来上がってきて。で、ワゴンなんかも、皆さんがこんなもの置いてほしいよとか、この実験やったらどうなる?こういう展開やったらどうだ?とか、あ、いいね、面白い、じゃあ今度それ作りますよ。じゃあ、それを作ってここで展示しておきますね。みたいな、そういった余白がめちゃくちゃあるんですよ。その余白を今回は空間といいますか、ルームもそうですし、ワゴン、展示物一個一個にも余白がある、そういったつくりになっているかなと思います。

加藤:辻さんはミュージアムのご専門、というわけでは無いかと思うのですが、今回のような場所づくりのデザインについてはどのように感じられましたか。

辻:冒頭もちょっと申し上げた通り、どういうふうに建築を使っていくかというテーマが、業界内でもすごく話題になっていて、まちづくりでもそうですし、場所づくりでもそうなんですけど、新しくゼロから作るんじゃなくて、すでにある建物や空間を使っていくその使い方を考えるプロセスに建築設計者も参加するっていうところが1つのテーマとしてあって。

で、科学館も作って終わりじゃなくて。もともと86年に建って、僕と同い年なんですけど、その当時は展示物も、昔の科学館をご存じの方がどれくらいらっしゃるか分からないんですけど、すごくこう、なんて言うんですかね?アトラクション的な展示物が多くて、それを遊んで次に行くっていうような感じで、展示物としてはあまり変わらないものが多かったんですけど、科学館さんのリニューアルの特徴っていうのが、このステージもそうですし、ミニワークもそうですし、プラネタリウムもそうですけど、職員の方が直接来場者の方と触れ合って毎回違う展示があったりとか、毎回違う説明があったりとか、人自体がこう展示の一部になるというか、そういう動きのある関わり方というのが浜松科学館さんの最大の特徴だなと思うので、そこと場所づくりというのがすごく密接にリンクして、こういう形になっていったのかなというふうに思います。

加藤:ありがとうございます。ではお二人がこれまでのプロジェクトをPTで進めていく中で、印象に残っていることなど、今までのプロジェクトを振り返ってみていかがでしょうか?

上野:なんでしょうね…辻さんと実はどういった出会いがあったかというと、少し前に、特別展の関わりがあったんですね。2021年に「わたしにとっての文具展」というものをやって、その中で、例えば文房具屋さんとか、それから印刷屋さんとか、あなたにとっての文房具ってなんですか、道具ってなんですか。そのご縁で辻さんに建築士としての道具、文具って何ですか?っていうのが、実はつながりがあるんですね。そこでは実はそこまで深い関係ではなかったんですけど、今回どなたにお願いしようかなとなった時に「あの方いいんじゃない」と。僕らは最初は辻さんのコンセプトが、我々とピッタリ合うとはあまり思っていなかったんですけど、それがピタッとはまったんです。

このプロジェクト、実はさらっとしゃべっているんですが、かなり大変で。プロがやればささっと終わることを素人がやるって、とにかく印象というか、もうずっと辻さんと喋りました。めちゃくちゃ喋った。喋った後にも、Slackで終わった会議の後にもやりとりしました。もういいでしょうっていうくらい、なんか腹割って話し続けたんで、こんな建築士の人っているんだなとか、ちょっと僕の中でも建築士、建築家の方って、どっちかというと堅いというか、なんかこう先生感がある人多いなと思っていたんですけど、そこはなんかこうずっと辻さんとしゃべりながら、今回一番大変だったのは、ずっと辻さんとしゃべったこと、面白かったのもずっと辻さんと喋れたことかなと僕は思っています。

辻:それは僕もまったく同じですね。1つ挙げるとしたら、やっぱりPT会議。だいたい月に2回水曜日にあって、一応規定は2時間でやろうって言ってんるんですけど、だいたい3時間半とか、延びちゃうんですね。だけど、なんて言うんですかね、皆さん前向きになっているなと。皆さん自身が当事者で「こうしたい」っていうモチベーションがあるので、一緒に考えてやっていきましょうというような。

PT会議はどういう議題がきてもやりたいといいますか、一緒にやってきましょう!みたいな機運があるのがすごく印象深いというか。これっていうのを1つ取り出すのは難しいんですけど、そのPT会議の時間っていうのはすごく印象深いです。

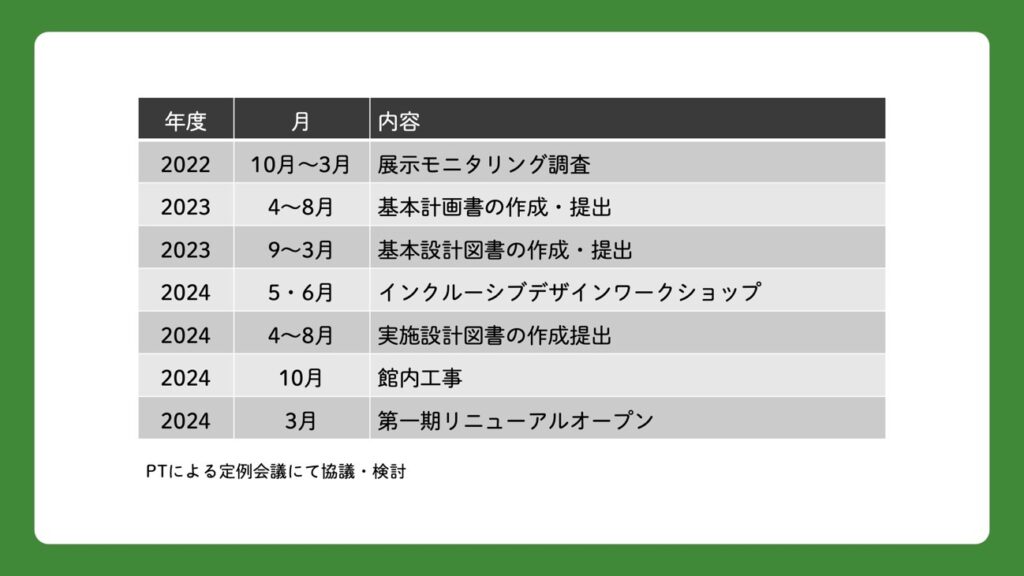

加藤:2人ともすごく前向きに、PT会議に楽しんで取り組んでいただいているのかなと感じました。では、これまでのプロジェクトの流れを振り返りたいと思います。スクリーンに写っている表のように進めてまいりました。

加藤:先ほど辻さんからもあったように、PTによる定例会議で協議・検討を進めました。このプロジェクト自体が、2022年の10月から職員による展示モニタリング調査を行ったところから始まり、2023年の4月から8月に基本計画書、2023年の9月〜3月に基本設計図書の提出を行っております。2024年度に入って5月・6月に「インクルーシブデザインワークショップ」という、市内在住のリードユーザーと呼ばれる方々をお呼びしたワークショップの開催。その後、実施設計図書を提出し館内の工事を経て、3月にオープンしました。このような流れの中で、お2人の中で印象に残っていることなどありましたら教えていただければと思います。

上野:それでは私から。印象というか、今回これを見ていただくと、全員でやったっていうのが最大の特徴なんですね。で、その全員っていうのは私たち職員全員なんですけど、途中で加藤からもあったように、インクルーシブデザインワークショップを市民の方にも入っていただいたんです。リードユーザーってどういう方たちがいるかというと、例えば車椅子の方、目の見えない方、足の不自由な方、外国の方、音が聞こえない方とか、そういった方に来てもらって、皆さんに使いやすい展示、サイズはどうかとか、そういうのをやりました。

で、休館日を利用して、各チームに分かれて全員で館内を歩くんですよ。それぞれの立場で、例えば車椅子の方だと、このちょっとしたスロープがつらいとか、逆にこの高さだと使いやすい、これが使いにくいとか。とにかく市民の皆さんに関わっていただこうというのが、今回の—–にちょっと写真が出ておりますが、とにかくそういったところでですね、職員だけではなく、お客さんの目線、市民の皆さんの目線を全部取り込んだ展示更新にしたいというのが形になったのかなと思います。

辻:このインクルーシブワークショップは僕もすごく勉強になって、具体的には車椅子ユーザーさん、日本語が母語じゃない方と、視野狭窄の方と聴覚障害の方に実際に展示を見てもらって、どういう見え方をするかというのをフィードバックをもらうんですけど、それぞれやっぱり違った悩みというか、それぞれやっぱり視点も違うので、公共施設っていうのを考えたときに、全部に応えるのはすごい難しいなっていうのを痛感して。ただその、いろんな方が使う施設であるので、それに携わる身として、全部に応えるのは難しいっていう自覚を持つっていうのがすごく大事なのかなと思いました。

加藤:ありがとうございます。インクルーシブデザインワークショップを経て、その後、車椅子ユーザーの方や視野狭窄の方に今回更新した箇所についてのアドバイスをいただけたりなど、これをきっかけに輪が広がっていったように感じています。では最後に、お2人それぞれの視点から、リニューアルを通してこれから目指していきたいこと等あれば、お話しいただけたらと思います。

上野:ちょっと一歩前に戻っていいですか?皆さんお気づきかと思うんですれども、辻さんには今長机に座っていただいていますが、私が今座っているのがですね、それが形になったもので、これ実際につくったワゴンなんです。くるっと反対に向けるとこうなっていて、これ、車椅子の方と一緒に作り上げたサイズなんですね。ちょうどこちらから車椅子でアプローチしていただいて、この上の展示をどうやって楽しむかって、この幅の大きさも実際にこのあといろんなところで使うことが想定されたので、エレベーターにちゃんと乗るんですね。なので、こんなふうに今日ここに持ってきて、ステージで使ったり、このあと持ち上げて音ゾーンでやろう、力ゾーンでやろうっていうところに余白もすべてあります。

上野:で、このデザインも実際に辻さんにこだわって作っていただいて、オープンなんですよ。足元がちょっとさっきから恥ずかしいくらい隠せないんですけど、ここに例えばコードがつながっていると、あ、このコードってこう動いているんだなとか、全部もう丸裸にしちゃおうっていうところをやりやかったんです。そこの上に載せるものをみんなでじゃあ作っていきましょうというのが1つのコンセプトになっていて。この他にも今回作った「へんてこ楽器」というのがあります。

上野:これは、浜松なのでやっぱり楽器をやりたいと考えました。でも、既製の楽器が置いてあったりすると、「ピアノ弾けない」「ギター弾けない」で引いちゃう人もいると思うんです。へんてこ楽器は、フライパン、塩ビパイプなど、どう見ても楽器にならないものが楽器になっているんですね。これも我々でコンセプトを考えて、それを市内の方に作っていただこうと、浜松でものづくりをされている「ファブラボ浜松」という団体にお願いしました。その人たちがまたいろんな人を集めてくださって、面白がって「この工作をやりたい」とか、いろんな人たちがとにかく集まってできたのが、今回の展示だなと思います。辻さんの方はこだわりなど、どうでしょうか。

辻:こだわりはたくさんあるんですけど、例えばこれは車いす用のワゴンで、通常版のワゴンの高さってちょっと低いんですね。だからそのまま入れても(車椅子の方は)足が入らないんです。通常のテーブルの高さってのは70から72センチとかそれぐらいで、70センチでも普通は脚は入るんですけど、車いすの方に関して言えば、ステップでこう膝が通常より高い位置にきちゃうので、ぶつかっちゃうんです。だから、それを車椅子のリードユーザーにお越しいただいて「この高さなら大丈夫です」っていうのを聞いて、最終的に79センチとしました。「アクセシビリティワゴン」っていうんですけど、車いすにも適した高さということで設計しました。

こういう机ってあんまりないらしくて、車椅子の方も、足が入れられるサイズっていうのは、なかなかその方もおっしゃったんですけど、そのためだけに特化したテーブルを用意するというのはなかなか難しいと。こういう高さは、この什器がちょうど特注だからできたという。

あとは、基本的に接合はインパクトドライバーでビス留めでやってるんですけど、例えばビスを打つ方向をなるべく外から目立たないように内側から全部打つとか、資材は自分たちでもできるぐらいの、ホームセンターで作れるようなものを使ってるんですが、こういう小口の切断面を白く塗装するとDIY感が薄れるんですね。ここにすごく質感が出ちゃうので、そこだけ隠してあげて。他の展示物にも白いものが多いから、それにも馴染むようにっていうことで、こういうデザインにしています。

上野:ここからさっきの最後の加藤さんの質問なんですけど、目指しているのは実はこのワゴンそのままなんですよ。これ、すかすかだし、上に何も載っていないので、ゴールじゃなくて、ようやくスタートに立ったと思っています。ここに今からどんなものを作っていって、いろんなものを皆さんにお伝えしたい。で、逆に皆さんからこんなのやりたい、こんなことを科学館で「面白そう」を感じたいをどんどん募集したい。で、いろんなお話しをしながら、じゃあそれは面白いねってこの上のものがどんどん出来上がっていく中で、今から目指すのは本当にまさにスタート。よりいい科学館を作るためにはどうしようか。そのためにやっと土台が整ったなと私は思います。

辻:目指していきたい、明確にこれを目指したいっていうのは、あんまり大きくは自分自身は持っていないんですけど、このまま良い関係を築いて、あと丸1年半ぐらい、2年くらいかな。関わりを持って、一期はこの形でスタートが切れましたけど、もう二期半分残ってるので、この関係を築きながら続けながら、御用聞きみたいなポジショニングで、より皆さん職員の方との関係を築きながら、いい影響があるようにしていきたいなと思います。

加藤:ありがとうございます。トークは以上となりますけれども、ここからは実際に更新した箇所を2人と一緒に巡っていただいて、ご質問等あればその場で伺えればと思います。本日はご清聴ありがとうございました。