浜松科学館では、浜松市天文台と共同で毎月の星空をお届けする1枚冊子「星空案内」を発行しています。本ブログで、その内容を一部公開いたします。

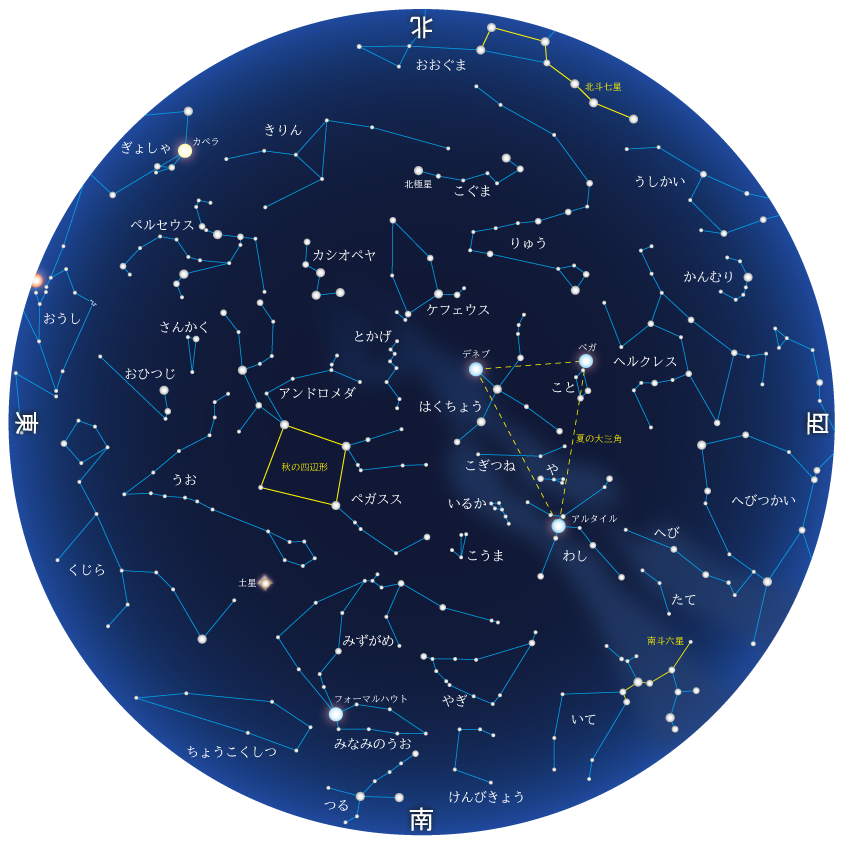

天文台からのコメント:夏の星座が、西の空に傾く秋が訪れます。夜になると気温も下がるため、防寒対策をしながら、秋の星座や中秋の名月を楽しみたいですね。また出現数は、ペルセウス座やふたご座流星群には及ばないものの、オリオン座流星群が21日に極大を迎えます。この日は新月のため、月明かりの影響を受けません。全天どの方向にも流れるので、空を見渡して観察してみましょう。

(文:浜松市天文台)

浜松市天文台のWebサイト

10月の星空案内

今月の星空は見どころが満載です。

まず、10月6日は旧暦の8月15日にあたります。この日の月を「中秋の名月」といいます。

いわゆる十五夜ですね。

そして満月から2週間後、10月21日が新月となります。今年はちょうどこの日、オリオン座流星群が極大を迎えます。オリオン座のあたりの放射点を中心に流れる流れ星を探してみましょう。

さらに、今年はこのころ、レモン彗星(C/2025 A6)が明るくなると予測されています。

ただ、彗星の明るさの予測は難しく、思っていたよりも明るくならないことも多いです。あまり期待はせず、「明るくなったらラッキー」くらいの気持ちで待ってみましょう。

最後に、今月は土星が見ごろを迎えています。その周りにはうお座・みずがめ座・くじら座があります。秋の四辺形の南側を探してみると見つけやすいでしょう。

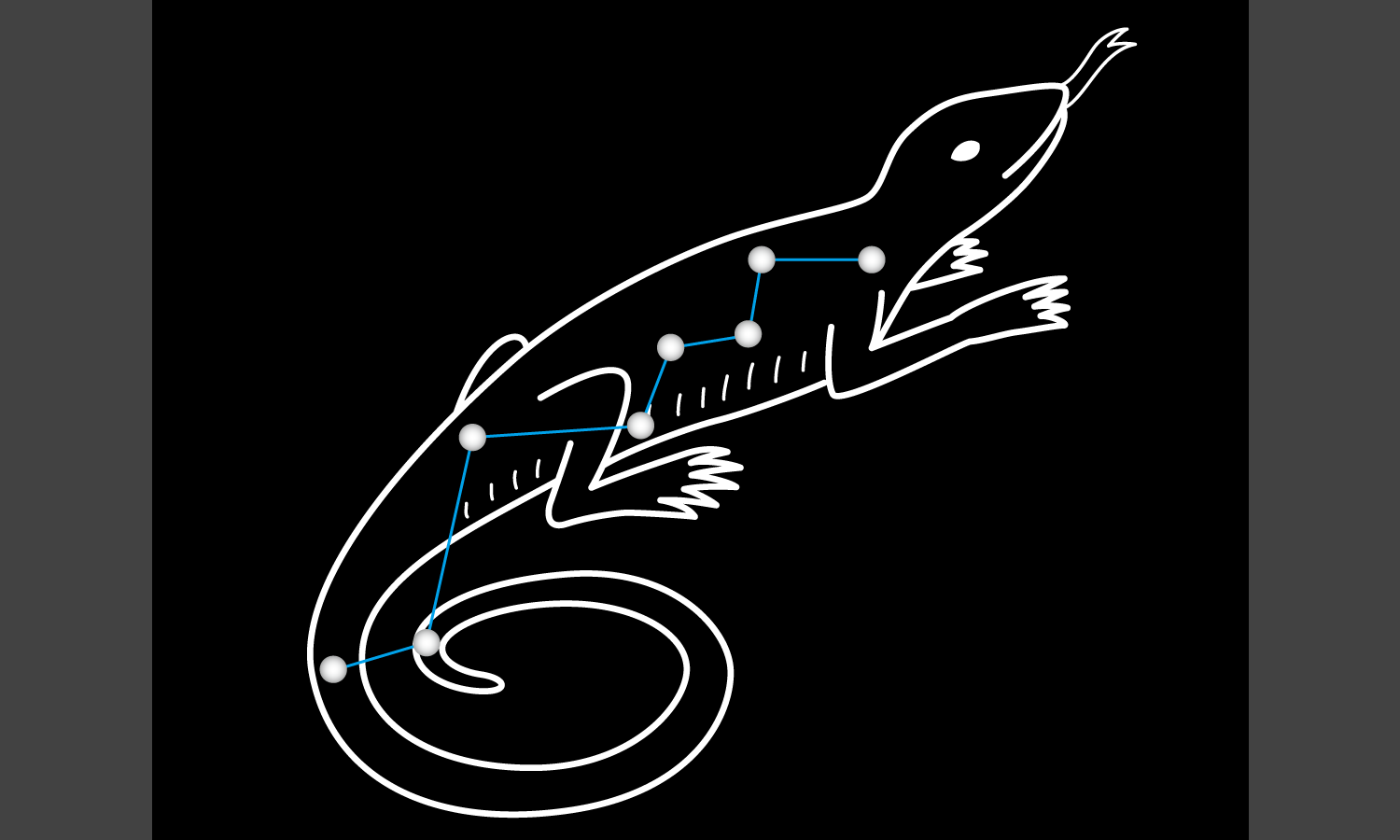

とかげ座

季節が進み、少しずつ過ごしやすい気温になってきています。これからは「ペガスス座」や「アンドロメダ座」が秋の見どころとなります。夏と秋の中間地点、天の川の中の明るい星が少ないエリアに、ジグザグとした星の並びがあります。これが「とかげ座」です。

明るい星が少ないため、「とかげ座」を見つけるときはペガスス座の前足の北あたりに見当をつけるとよいかもしれません。五つほどの4等星が淡い「W」の字の形に折れ曲がっているのを見つけられると思います。

先月紹介をした「こぎつね座」と同じで、「とかげ座」を設定したのも、17世紀ポーランドの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスです。ヘヴェリウス著書の星図に描かれていましたが、この星図には2つの名前が書かれていました。「トカゲ(LACERTA)」と「イモリ(STELLIO)」です。ヘヴェリウスもどちらにするか悩んでいたようで、ヘヴェリウス著書の星図に描かれた姿も、どちらともとれるイメージの絵になっています。

設定者が同じである「とかげ座」と「こぎつね座」を比べると、もう一つ共通することがあります。それは、物語がないということです。それではなぜ、物語がある星座とない星座があるのでしょうか。その答えは、星座設定の年代の違いにあります。星座が作られた主な時代が2つあります。紀元前に、基礎的な天文学や星座の物語のもととなる伝説が作られました。その後、2世紀にプトレマイオスが体系化し、そのときの星座が今でも使われています。物語がある星座のうち、ほとんどはプトレマイオスが設定した星座です。「とかげ座」と「こぎつね座」のような16~19世紀に設定された星座は、星座を作ることに主な目的があったため、神話との関連性がありません。物語がある星座とない星座の違いには、このような背景があるのです。

参考図書:全天星座百科(藤井旭著/河出書房新社)、5字で星座と神話(すとうけんたろう著/講談社)

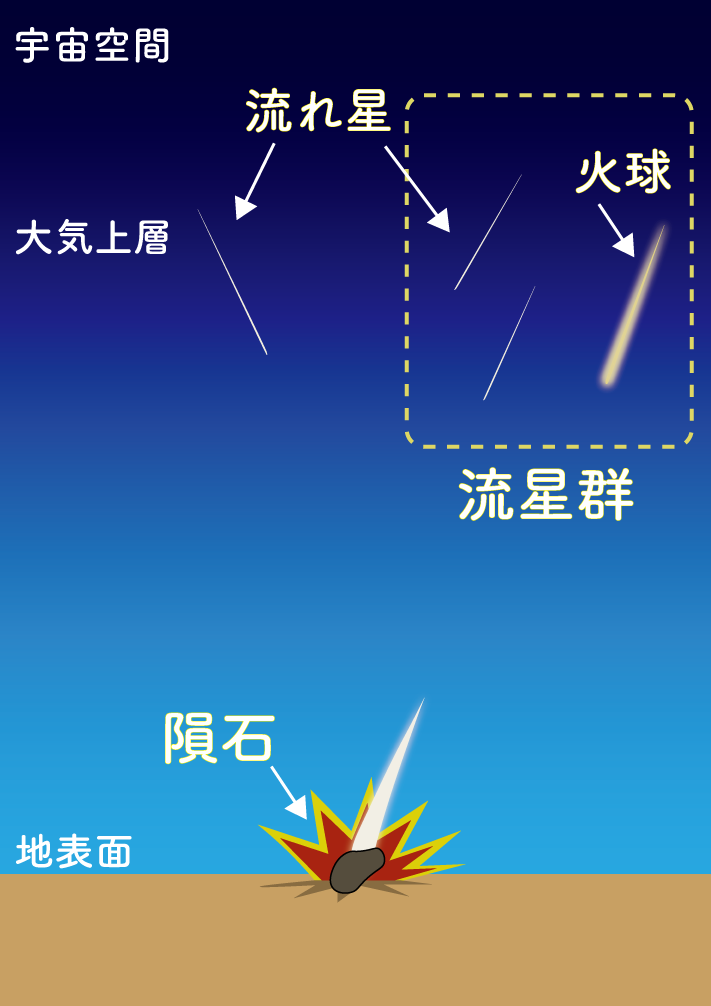

夜空をかける光たち

流れ星と火球、そして隕石。これらの言葉は耳にしたことがあっても、その違いは何だろうと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。ちょうど10月はオリオン座流星群の時期にあたります。その違いを知っておくと、流れ星を追いかける夜空のひとときが、より奥深いものに感じられるかもしれません。

まず「流れ星」。宇宙空間に漂うごく小さな塵や砂粒が、秒速数十キロメートルという猛スピードで地球の大気に飛び込むことで生まれます。塵が大気を急激に圧縮することで、塵や大気が高温になり光ります。この光こそが、私たちの目に映る流れ星です。そして、夜空の特定の方向から流れて見える流れ星たちを「流星群」と呼びます。10月のオリオン座流星群は、有名な流星群のひとつです。

次に「火球」。これは流れ星の中でも特に明るいものを指します。大きなかけらが大気に突入すると空を長く照らし、ときには爆発音を伴うこともあります。先日も鹿児島県のあたりで、夜空がまるで昼間のように明るくなるほどの火球が観測され、大きな話題となりました。火球はなかなか見ることができませんが、出会えたときの迫力は流れ星とはまた違う印象を残します。

そして「隕石」。火球となった物体の一部が燃え尽きずに地表へ到達した石のことです。隕石はもとになった天体の情報を持ったまま、地球まで届きます。そのため、隕石をよく調べると、人類が未だ到達していない遠い宇宙や、太陽系が誕生する時代のことがわかるのです。

当館には、かつて浜松に落ちた「笹ヶ瀬隕石」と、アルゼンチンに落ちた巨大な隕石「カンポ・デル・シエロ隕石」の一部が展示されています。カンポ・デル・シエロ隕石は、直接触ることもできますから、隕石が地球の石とどう違うのか、実際に触れて確かめてみてください。

今年のオリオン座流星群は、10月21日の午後9時頃に極大を迎えると予想されています。この日はちょうど新月で月明かりに邪魔されることもなく、流れ星を観察するには絶好の条件です。流れ星がオリオン座のある方向から放射状に出てくるように見えるので、オリオン座流星群と呼ばれています。ですが、オリオン座の周りしか流れ星が流れないというわけではなく、空全体に流れます。観察するときには空全体を見渡してみましょう。

この秋は流れ星や火球、そして隕石へとつながる宇宙からの贈り物に思いをはせてみるのはいかがでしょうか。

浜松科学館で投映中の番組

【毎日14:30~ & 土日祝13:00~】

プラネタリウム

「月がきれいな夜に話したい3つのこと」

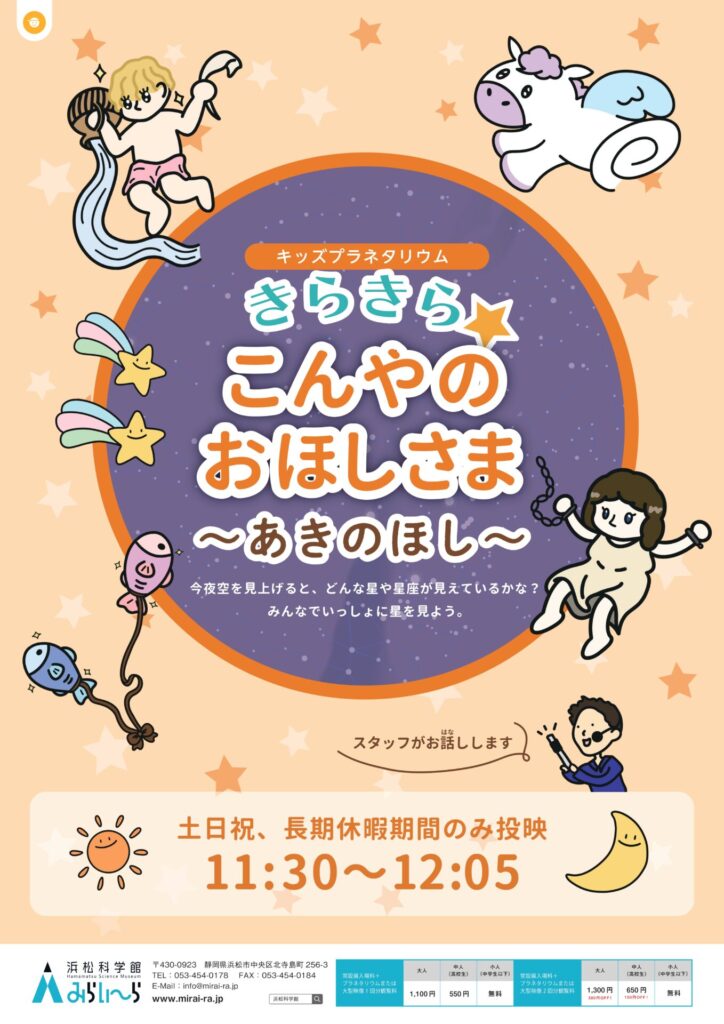

【土日祝11:30~】

キッズプラネタリウム

「きらきら☆こんやのおほしさま~あきのほし~」

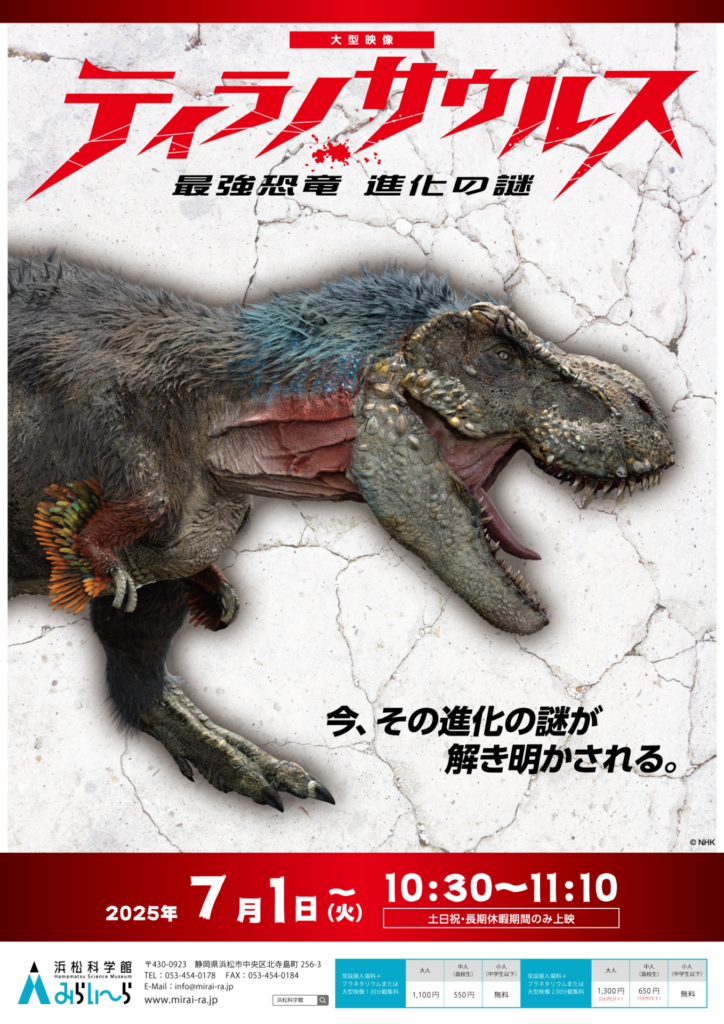

【土日祝10:30~】

大型映像

「ティラノサウルス」

【毎日15:50~】

大型映像

「ヒーリングアース inJAPAN」

【月1回・大人限定】

夜の科学館 特別投映

「星の秋、食の秋、香りの秋」

今月のテーマは「香り」。秋の香りを軸に、星や食と言った秋の風物詩を絡めてご紹介します。