浜松科学館では月に一度、高校生以上を対象に「夜の科学館」を開催しています。開館時間を延長し、常設展をご覧いただけることに加え、毎月異なるテーマでプラネタリウムやサイエンスショーなどを実施しています。今年度の大テーマは「日本文化と科学」。慣れ親しみのある日本の文化と、科学がどのように結びつくのかお楽しみください。本ブログでは、毎月のプログラムの内容の一部をご紹介します。

8月のテーマ『ゲーム』

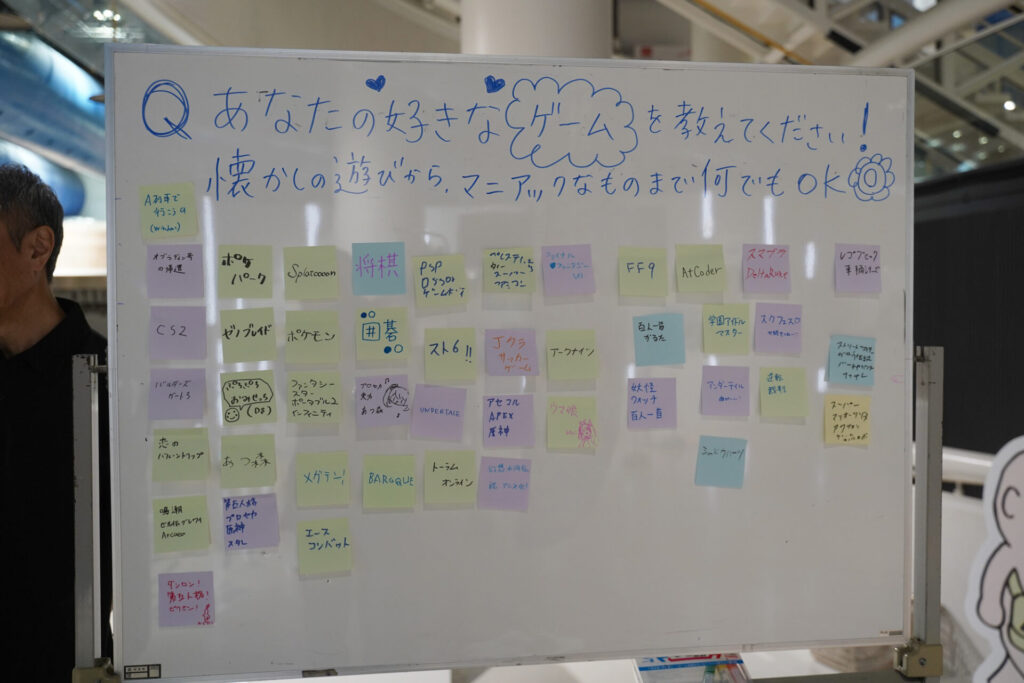

みなさんの思い出のゲームは何ですか?

オセロ、トランプ、人生ゲーム、、、それぞれに一緒に遊んだ家族や友人との思い出があるのではないでしょうか。

幼いころ、祖父母の家に行くと必ずオセロをしていました。祖母に戦いを挑み、最初は余裕で勝っていた(勝たせてもらっていた)のですが、だんだん強くなる祖母に負ける回数が多くなっていきました。負けず嫌いの私が何度も勝負を仕掛けるので、根負けした祖母がわざと負けてくれるのですが、それはそれで気に入らず泣く、なんてこともありました。

時は経ち、2024年に「オセロは先手と後手が最善手を打ち続けると結果が引き分けになる」というプレプリント論文が発表されました。今度祖母に挑むときは、最善手を研究してなんとか引き分けに持ち込もうと思います。

ゲームを科学すると、楽しさのヒミツや、時には必勝法などもわかります。

特別サイエンスショー「ゲームの科学でレベルアップ!」

Lv.1 世界最古のゲーム

ゲームの歴史はとても古く、紀元前4000年前には存在していたとされています。世界最古のゲーム「マンカラ」はアフリカで生まれ、世界中で楽しまれている”豆まき”ボードゲームです。豆やおはじきを移動させていくゲームで、地域によってさまざまなルールや呼び方があります。

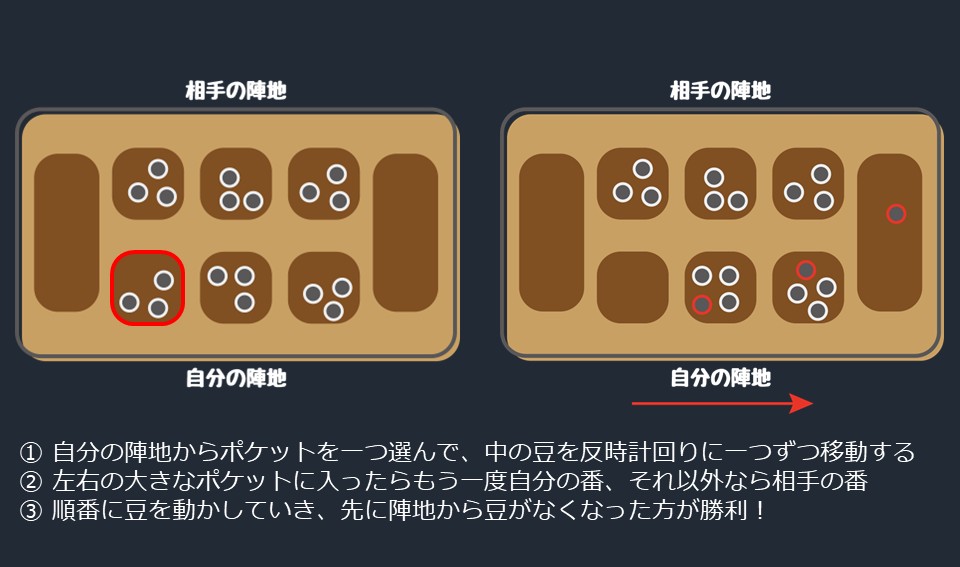

マンカラのルール(一例)

上記の画像のポケットの数とルールでは、AIによる探索アルゴリズムによって、先手が勝つことが判明しています。ポケットや豆の数が増えると予測が難しくなる、奥深いゲームです。

Lv. 2 日本最古のゲーム

一方、日本最古のボードゲームは「かりうち」と呼ばれています。「かり」と呼ばれる棒を投げ、出た目の数に応じてコマを進めるすごろくのようなゲームです。奈良時代の遺跡で発見され、奈良文化研究所により道具やルールが復元されました。

かりうちはコマの進む数を自分の意思では決められないので、運にも左右されます。最後までだれが勝つかわからない、逆転可能なところが醍醐味です。

Lv. 3 最新ゲーム機

1970年代以降になるとコンピュータが普及し、コンピュータゲームが誕生します。1983年に発売された日本初の家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」は、世界中で大ヒットしました。

コンピュータゲームには、コントローラを傾けて操作するものがありますが、なぜコントローラは傾きを認識できるのでしょうか。

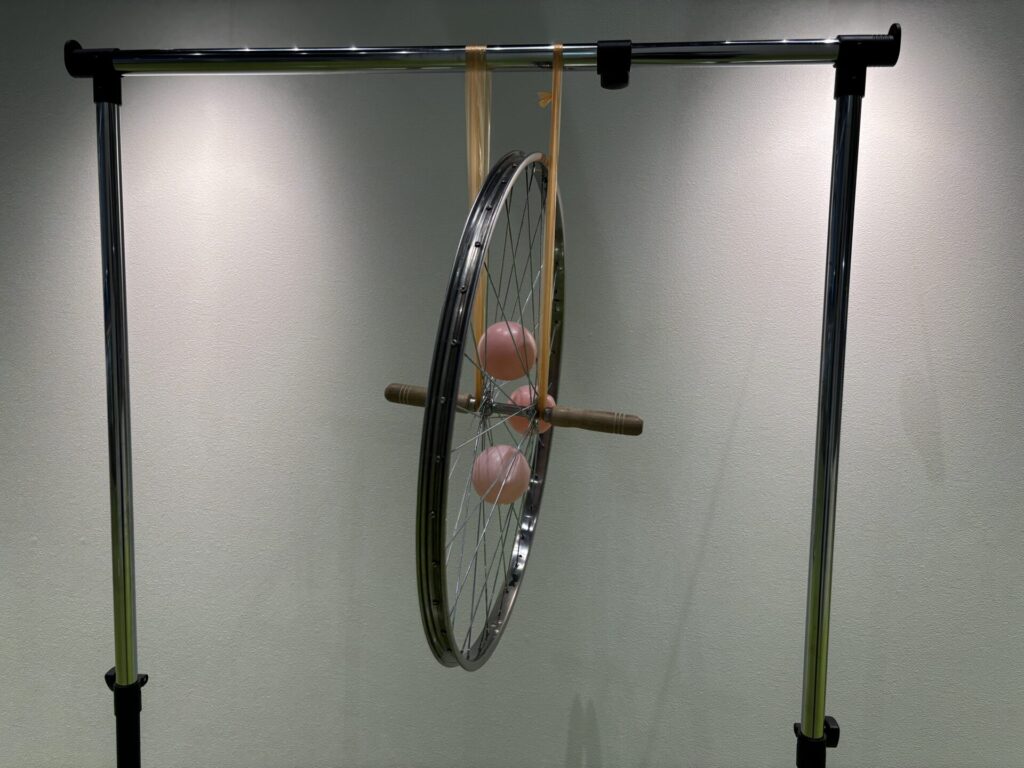

その秘密は、コントローラーの中にある「ジャイロセンサー」です。ジャイロセンサーは、”回転によって生まれる力”を利用して傾きを検知しています。回転している物体には、回転軸の方向に姿勢を維持しようとする性質があります。

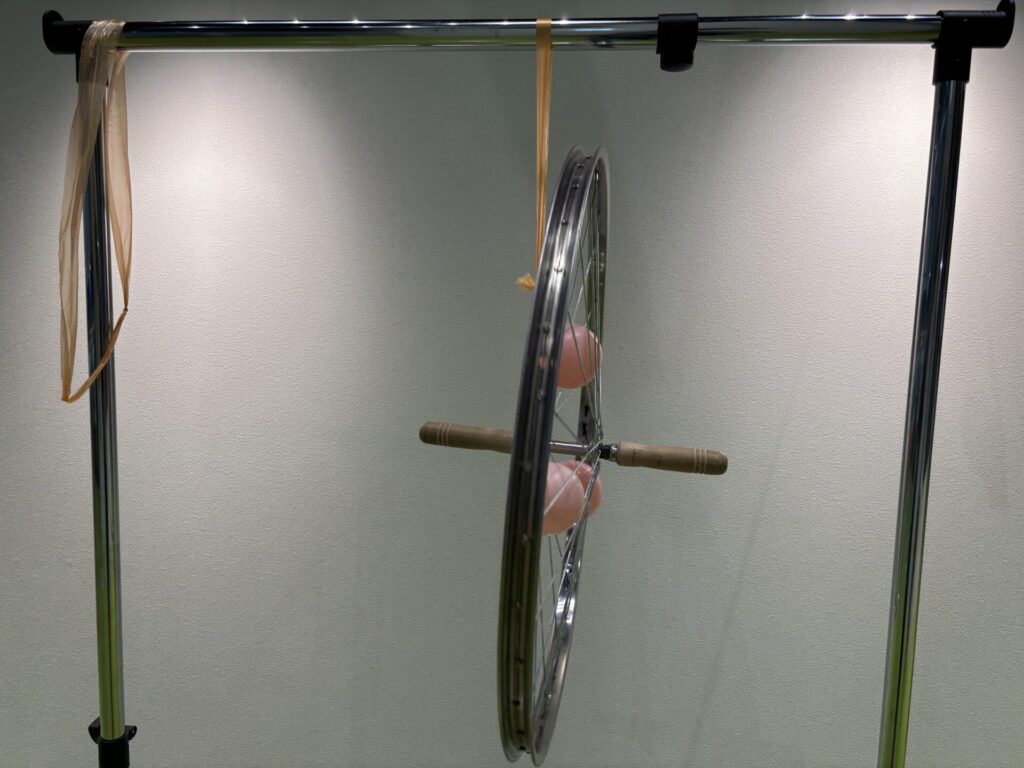

上の写真のような状態で、そのまま片方のひもを切ると当然車輪は下に落ちますが、回転させた状態でひもを切ると、落ちることなく姿勢を維持します。

さらに、この車輪を手に持ち、左右に傾けると、加えた力と垂直方向に動こうとする作用がはたらきます。

ジャイロセンサーはこのはたらきと似たような、規則正しく振動している物体に回転運動が加わることで生じる力を利用して傾きを検知しています。コントローラーだけでなく、スマートフォンやタブレットにも搭載されており、地図アプリで向きを表示したり、持っている向きに合わせて画面が回転するなど、さまざまな機能に役立っています。

ゲームを楽しむために、それぞれの時代、場所で人々が試行錯誤を繰り返しているのですね。

でんけんラボ「碁石」

日本で古くから親しまれている囲碁。その歴史は4000年ほど前の中国に始まりました。日本では奈良時代には存在し、東大寺正倉院には「紅牙撥鏤碁子」という日本では珍しい旅鳥のヤツガシラが描かれた碁石が納められていました。

白色と黒色な碁石(白碁石、黒碁石)。囲碁に親しんでいなくとも、休憩室などに置かれた碁石に触れた経験のある人も多いと思います。安価な碁石はプラスチック製なことがほとんどですが、公的な対局で使われる碁石は何から作られているのでしょうか?

今回、観察のために白碁石と黒碁石を数個ずつばら買いしました。一式を揃えてしまうと高額になってしまう高級品です。もったいないと思いつつ、万力で白碁石、黒碁石を割り、その断面を電子顕微鏡で拡大しました。

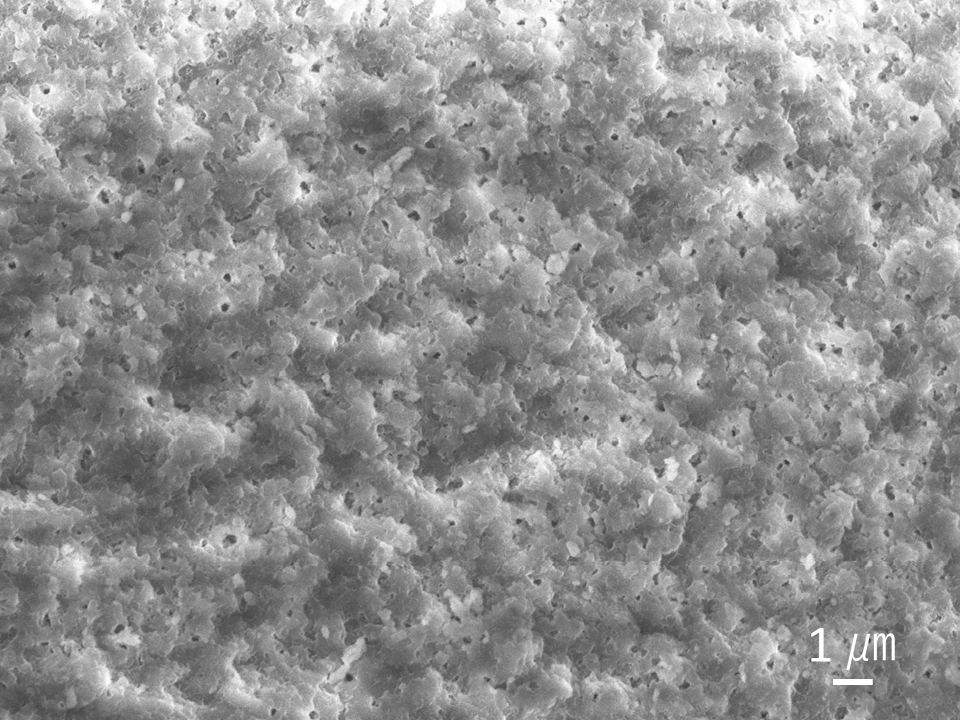

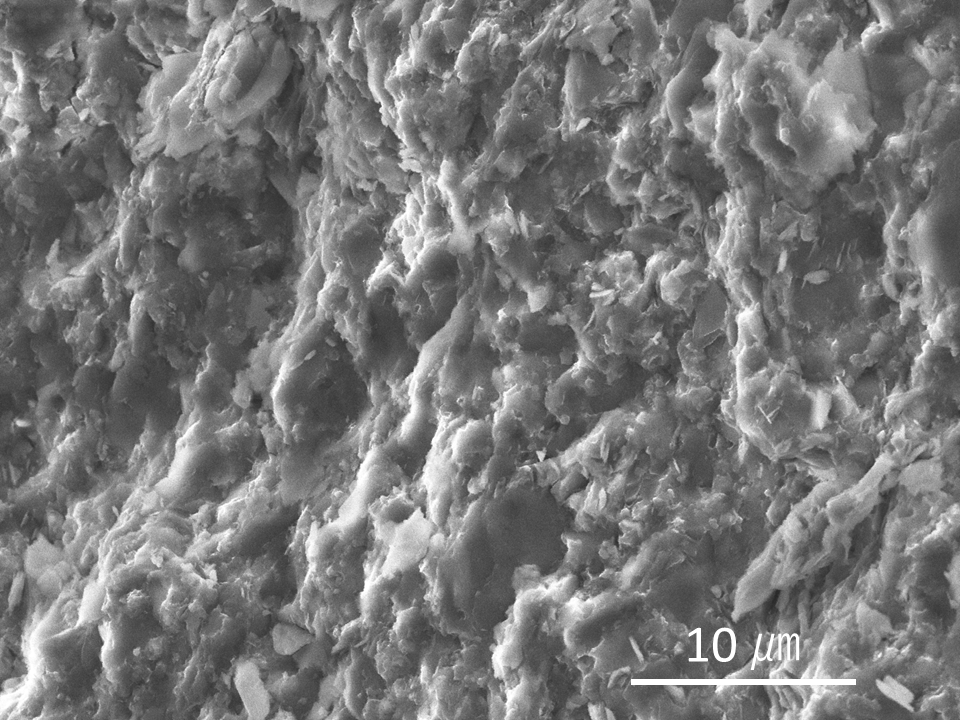

こちらは白碁石の断面。

波模様があり層状なことが分かります。そしてところどころに穴が開いています。この構造は2023年9月の夜の科学館で観察したアンモナイトの化石と似た構造です。

参考「夜の科学館:今に繋がるムカシを掘り出そう」

https://www.mirai-ra.jp/note/blog/26998/

白碁石の素材はハマグリです。殻を丸く型抜き、それを流線形に磨いたものです。貝類の中にはハマグリのように成長が止まらずに年々大きくなる種がいます。私たちがスーパーで手にとるハマグリでは殻が薄くて想像できませんね。現代では大型のハマグリは世界的に捕りつくされ、新たな白碁石の生産は難しく高級品になりました。

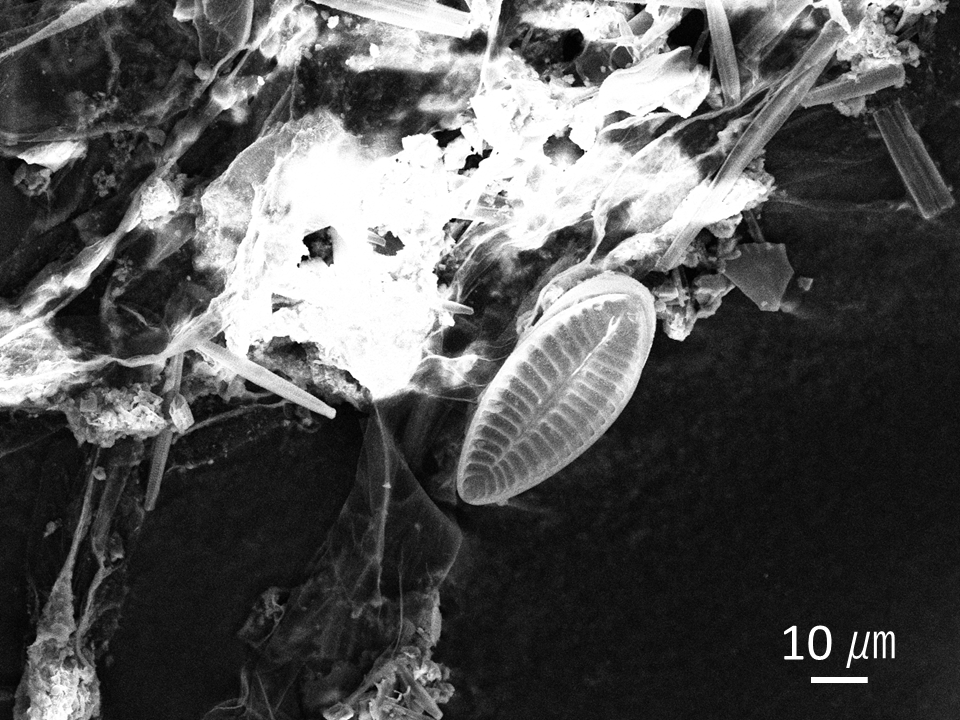

こちらは黒碁石の断面。

細かな板状のものが押し固められた構造で、白碁石とは異なり穴は開いていません。黒碁石の原料は「那智黒石(なちぐろいし)」と呼ばれる岩石の一種です。

那智黒石は三重県熊野市から産出し、地質学的には「珪質頁岩(けいしつけつがん)」に分類され、大昔に海底だった地層に由来します。頁岩とは泥岩のことで細かな粘土質の土壌が強く押し固められてつくられます。珪質とはケイ素のことで、身近なところではガラスに多く含まれます。

珪質頁岩のケイ素は、主に火山由来と生き物由来のものが挙げられます。火山のマグマはケイ素を多量に含み結晶化すると石英として観察することができます。今回は生き物由来のケイ素を観察するために、天竜川の川底に生える藻を電子顕微鏡で拡大しました。

すると唇のような形の生き物を観察することができました。

こちらは「珪藻」と呼ばれる藻類の一種です。光合成をする葉緑体をガラス質な外骨格で内包するような構造をしています。珪藻や、同じくケイ素を骨格として利用する放散虫という生き物が海の中にも存在し、それらの生き物由来のケイ素が珪質頁岩を形作ることがあります。

生き物たちは地球由来の物質を選別し、目的にあわせて使い分けていました。そして、私たちが何気なく触れる物は生き物由来であるケースが多くあり、知らず知らずのうちに生物多様性の恩恵を受けていることに気づかされます。本格的な場で囲碁を打つときは、ハマグリや那智黒石らの特有の肌触りを感じてみてください。

特別投影「勇者ヘラクレスの冒険」

プラネタリウムでは、星座に結びついたギリシャ神話の物語をゲーム風の演出とともにご紹介するプログラムを投映しました。ゲーム風の画像はスタッフが制作したものです。当日は動画で使用しましたが、本ブログではその一場面を切り取ってご紹介しています。

当日の投映を振り返ってご紹介します。

今回のプラネタリウムの主役は、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスです。

夏の大三角のやや西側に、ヘラクレスをモデルにした星座「ヘルクレス座」があります。

ヘラクレスは大神ゼウスと人間の女性アルクメーネの間に生まれた子でした。

しかし、ゼウスには正妻の女神ヘラがいます。

ヘラは夫と愛人の間に生まれた子であるヘラクレスを恨んでいたのです。

ヘラクレスには3人の子どもがいました。

ところが、ヘラに狂気を吹き込まれたヘラクレスは、自分の子どもたちを手にかけてしまいます。

正気に戻ったヘラクレスは、自らの罪を償うため、神託を伺います。

神アポロンは、ヘルクレスに「罪を償うには王に仕え、試練を果たせ」と伝えたのです。

こうして、自らの運命と試練に立ち向かう冒険が始まります。

ネメアの獅子

最初の試練はネメアの森に棲む人食いの巨大な獅子を討伐することでした。

獅子の毛皮は鋼鉄のように強靭で、ヘラクレス愛用のこん棒が壊れてしまいました。

しかし諦めるわけにはいきません。ヘラクレスは素手で勝負を続けます。

やがて獅子を洞窟に追いつめたヘラクレスは獅子の首を絞め始めたのです。

そのまま三日三晩耐え続け、ようやくネメアの獅子を討伐したそうです。

そのあと、ヘラクレスは獅子の鋭い爪を使って、獅子の毛皮を剥ぎ取りました。

鋼鉄のように丈夫な獅子の毛皮を身にまとい、鎧の代わりにして使ったそうです。

怪物を倒し、戦利品を得てさらなる強敵に挑んでいく。

まさにロールプレイングゲーム(RPG)の主人公のようですね。

このとき討伐されたネメアの獅子は、しし座として、星座になっています。

4月・5月ごろ、春に見やすい星座です。

当日の投映では、このほかにもヘラクレスが挑んだ試練の話をゲーム風の演出でご紹介しました。

例えば、ヘラクレスが苦戦した毒蛇ヒュドラはうみへび座となり、その時の戦いで踏みつぶされたカニはかに座となっています。

また、りゅう座になっている黄金の林檎の木を守る竜ラドンや巨人アトラスの物語もご紹介しました。

ギリシャ神話の物語には勇者や神様、妖精や怪物が登場し、戦いもたびたび起こります。

そのため、RPGを遊ぶとき特にストーリーを楽しむのがお好きな方は、ギリシャ神話もきっと気に入るのではないかと思います。

また、実際のゲームにもしばしばギリシャ神話の神様や怪物が登場することもありますね。

ギリシャ神話を調べてみると、ゲームのストーリーにより深みが出たり、気づかなかった伏線に気づけたり、さらに楽しめることもあります。

ゲームだけではなく、小説・ドラマ・音楽といった創作全般にも言えることかもしれません。

ぜひ星座や星空を入口に、ギリシャ神話の世界を体験してみませんか?

科学の視点からみた「ゲーム」はいかがでしたでしょうか。発売から40年余りが経ち、ファミコンはレトロゲームと呼ばれるようになりました。これから先、科学技術が発展するとどんなゲームが現れるのでしょうか。

夜の科学館では、このほかにもスライムづくりや、ミュージアムショップでゲームに関連するグッズの販売を行いました。

皆さんは、どんなゲームで遊んでみたいですか?

イベント名:夜の科学館

開催日:2025年8月8日(金)

参考資料

・Othello is Solved(プレプリント) https://arxiv.org/abs/2310.19387v1

・公益財団法人 日本レクリエーション協会 「マンカラ」 https://recreation.or.jp/activities/genki_up/mancala/

・奈良文化財研究所 「かりうち」プロジェクト https://www.nabunken.go.jp/research/kariuchi.html

・囲碁の歴史 https://www.nihonkiin.or.jp/teach/gakkouigo/history.html

・小村良二. (2005). 近畿の石材 (切石) 那智黒石. 地質ニュース, 609, 70–75.