浜松科学館では、浜松市天文台と共同で毎月の星空をお届けする1枚冊子「星空案内」を発行しています。本ブログで、その内容を一部公開いたします。

今月は、注目の天文現象がたくさん待っています。まず月に注目すると、2日には「中秋の名月」と合わせて楽しむ「十三夜」、5日に見える満月は本年で最も大きく見えます。そして27日には月面の地形と光の当たり方の関係で、「X」の文字が月面に浮かびます。それだけではなく、観望会でも人気の土星は、環がほぼ消失した姿で見える現象もあります。浜松市天文台でもイベントを企画していますので、ぜひお越しください。

(文:浜松市天文台)

浜松市天文台のWebサイト

11月の星空案内

秋の夜長に星空観察はいかがでしょうか。2日の月は十三夜です。「後の月」あるいは「栗名月」とも呼ばれ、十五夜・中秋の名月に並ぶお月見の日です。この日は満月になる前の、少し欠けた月です。

満月になるのは5日です。このころおうし座南流星群が極大になります。予想される流星は1時間に数個と多くないですが、例年だと明るい流星=火球が見つかりやすい流星群です。今年は満月と重なり条件は悪いですが、それでも見える火球があらわれるかもしれませんね。

7日は二十四節気の立冬です。暦の上では冬に入ります。

18日未明には、しし座流星群が極大になります。予想される流星は1時間に数個と多くないですが、新月前のため、月の条件は良さそうです。

秋の四辺形が南の空へやってきます。土星やカシオペヤ座も見ごろですね。夜はかなり冷えますから、防寒を万全に、星空観察をお楽しみください。

うお座

11月の秋の夜空、頭上高くに、ペガススの四辺形を見つけることができます。ペガススの四辺形の南の辺と東の辺を挟むようにして、小さな星を点々とつらねた「うお座」の姿があります。「うお座」は、ひらがなの「く」の文字を押しつぶしたような形に星が並んでいます。

「うお座」は暗い星が多い星座で、一番明るい星でもおよそ3.8等星です。そのため、明るい市街地ではその姿を見つけることは難しいかもしれません。一方、夜空が暗く澄んだ場所で観察すれば、「うお座」の姿をとらえることができると思います。

「うお座」の星座絵には、北の魚と西の魚と呼ばれる2匹の魚と、その2匹を結びつけるリボンのようなひもが描かれています。黄道十二星座にも数えられる「うお座」ですが、この2匹の魚の正体はいったい何なのでしょうか。

ギリシア神話では、この2匹の魚は愛と美の女神アフロディテ(ビーナス)とその子供エロス(キューピット)の親子とされています。二人はユーフラテス川の岸辺を散歩していました。そこにいきなり怪物テュフォンがあらわれました。テュホンは100個の頭をもち、口からは火を吹き、立ち上がれば天に届くという怪物で、神々も恐れていました。世にも恐ろしいテュフォンの姿に驚いた親子は、慌てて川に飛び込み、魚の姿になって逃げだしました。その様子をおもしろがった女神アテナが、親子の魚の姿を星座にしたと言われています。

リボンのようなひもは、ティグリス川、ユーフラテス川の両大河を表すものですが、親子が離ればなれにならないためや、親子のきずなを表しているものだともいわれています。

参考図書:全天星座百科(藤井旭著/河出書房新社)

大きい月・小さい月

月がきれいな夜に「今日の月はずいぶん大きく見えるなぁ」と感じたことはありませんか?その反対に月が小さく見えることも。月の大きさは一定で、膨らんだり萎んだりすることはありません。ではなぜ、月が大きく見えたり小さく見えたりするのでしょうか。

月の大きさが変化して見える理由は…実はまだはっきりとは解明されていません。「月の錯視」と呼ばれ、それが起きる理由としていくつかの説が挙げられています。

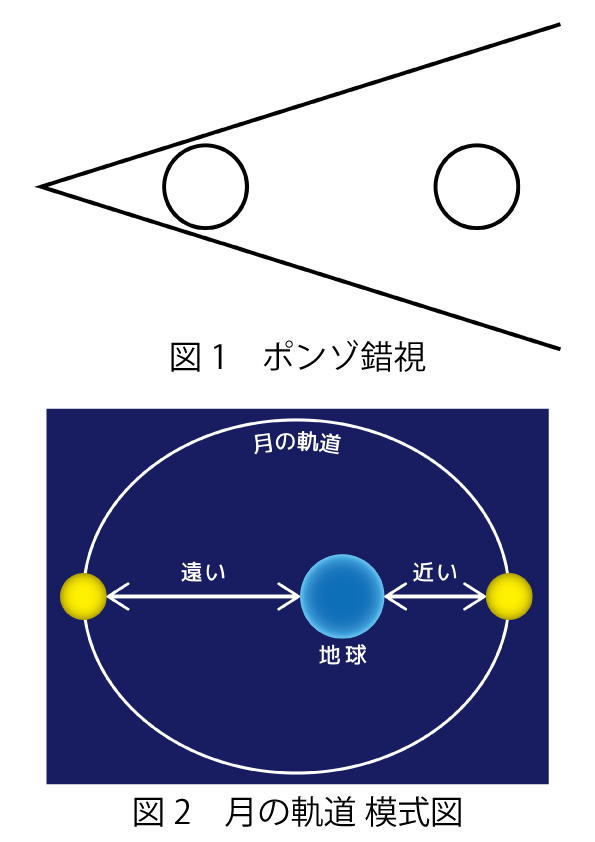

その中のひとつに「ポンゾ錯視」が関係しているという説があります。図1はポンゾ錯視の一例で、二つの円形はどちらも同じ大きさです。しかし、左側の円形のほうが大きく見えませんか?これは、無意識のうちに背景(図1の場合は2本の直線)と比較してそれを基準に物の大きさを判断してしまうという錯視です。

月が空の低い位置にあるとき、視界には月だけではなく地表の建物や木などの景色が入ります。それらと月を無意識に比較して月が大きく見え、月が空の高い位置にあるときは視界に比較するものがないので小さく見えるというわけです。あくまで一説ではありますが、なるほど確かに空の低い位置にある月のほうが大きく見えることが多い気がしますね。

さて、実は事実として月の見た目の大きさは変わります。月は地球の周りを公転しています。その公転軌道は真円ではなく楕円です。さらに、地球はその楕円軌道の中心よりも少しずれた位置にあります。(図2)つまり、月と地球の距離はつねに一定ではないのです。

月と地球の距離は平均して約38万kmですが、楕円軌道を回っていく道中で地球から一番近い位置のときは約36万km、一番遠い位置のときは約40万kmの距離になります。近くにあるものは大きく、遠くにあるものは小さく見えますから、最も近い時と最も遠い時の月の見た目の大きさは約14%違います。ただし、日々の月の大きさの変化に肉眼で気付くことは不可能に近いです。

近年は、地球から近い位置で見える満月を「スーパームーン」と呼ぶこともあるようです。その中でも2025年11月5日は今年最大のスーパームーン。このようなタイミングを狙って月を見るのも良いですが、錯視を逆手に取れば普段の月でも迫力満点の大きさで楽しむことができるかもしれません。皆さんも大きさに注目して月を眺めてみてはいかがでしょうか。

浜松科学館で投映中の番組

【毎日14:30~ & 土日祝13:00~】

プラネタリウム

「月がきれいな夜に話したい3つのこと」

【土日祝11:30~】

キッズプラネタリウム

「きらきら☆こんやのおほしさま~あきのほし~」

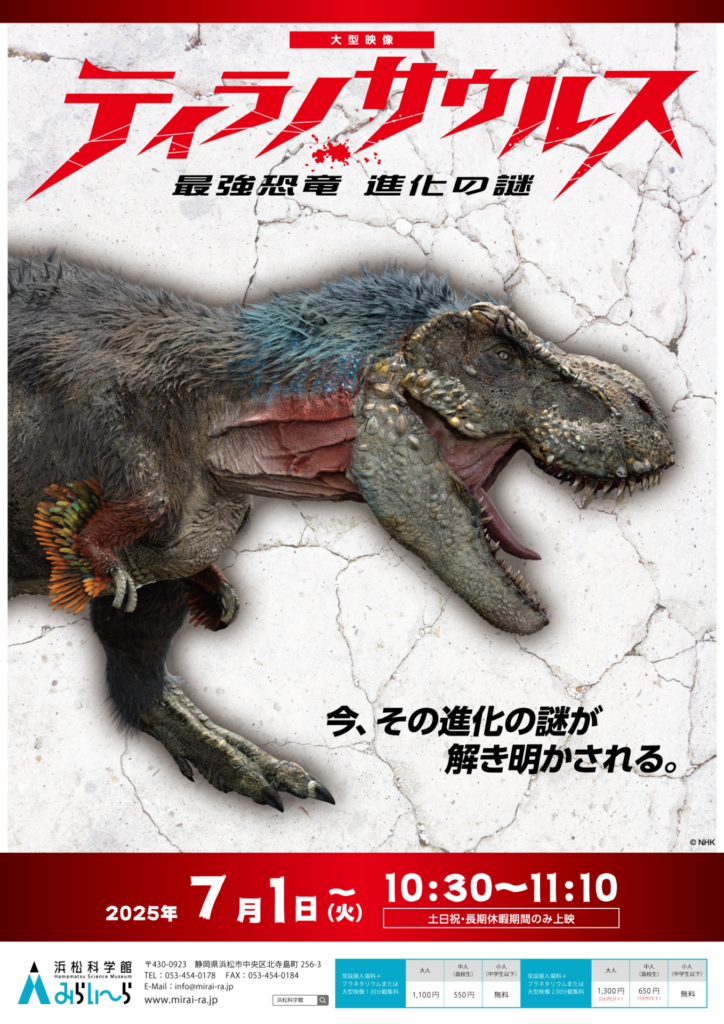

【土日祝10:30~】

大型映像

「ティラノサウルス」

【毎日15:50~】

大型映像

「ヒーリングアース inJAPAN」

【月1回・大人限定】

夜の科学館 特別投映

「天と地の羽衣」

今月のテーマは「装い」。魅力的で神秘的な「羽衣」。天女の羽衣伝説に端を発し、生地としての羽衣、羽衣に見立てられる天体をご紹介します。