寒さが和らぐ3月、皆さんはどこかへ旅に出かけましたか?旅の道中には、さまざまな科学のタネが落ちています。3月の夜の科学館では、みなさんの旅がより一層楽しくなるプログラムを実施しました。

でんけんラボ「浜松ミクロ散歩」

一言で旅といっても、遠くに出かける必要はありません。浜松市内にもさまざまな観光スポットがあります。今回は科学館の中で、竜ヶ岩洞、浜松市動物園、はままつフラワーパークの3か所をめぐるツアーを実施しました。

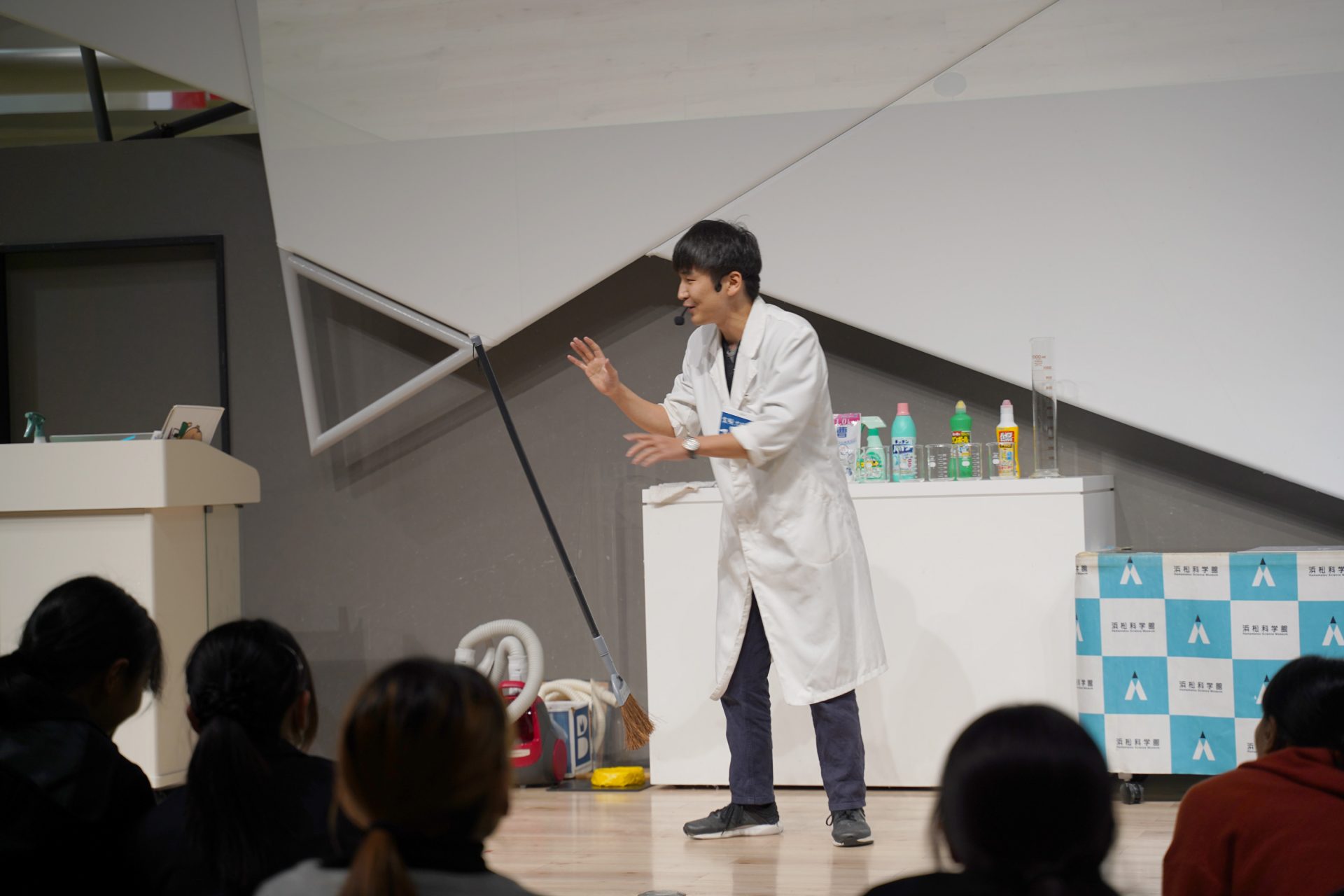

【竜ヶ岩洞】

竜ヶ岩洞は浜名区引佐町にある鍾乳洞です。温度が一定に保たれており、夏は涼しく冬は暖かい洞窟内は、いつ訪れても楽しめるスポットです。鍾乳洞にできる、つららのような鍾乳石はどのようにしてできるのでしょうか。

鍾乳石は、方解石と呼ばれる炭酸カルシウムの結晶です。できかたや形状によってさまざまな種類に分けられますが、どの鍾乳石も長い年月をかけて形成されています。電子顕微鏡で見てみると、結晶が一定方向に伸びている様子が観察できます。

【浜松市動物園】

続いては中央区舘山寺にある浜松市動物園です。約85種類の動物が展示されています。中でも、ゴールデンライオンタマリンというサルは、日本で唯一、ここでしか見られない希少な動物です。

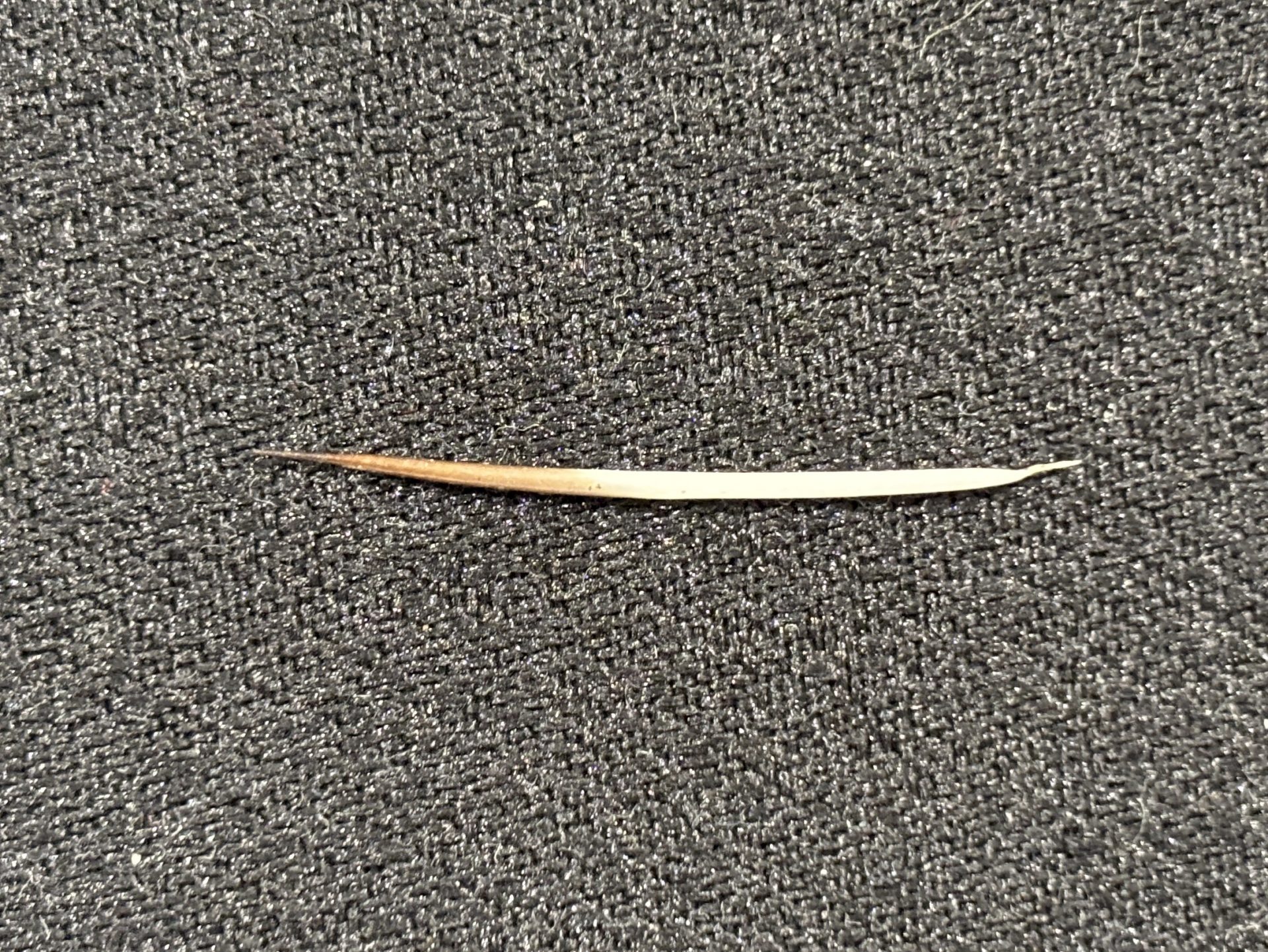

さて、突然ですがクイズです。下の写真はいったい何でしょう?

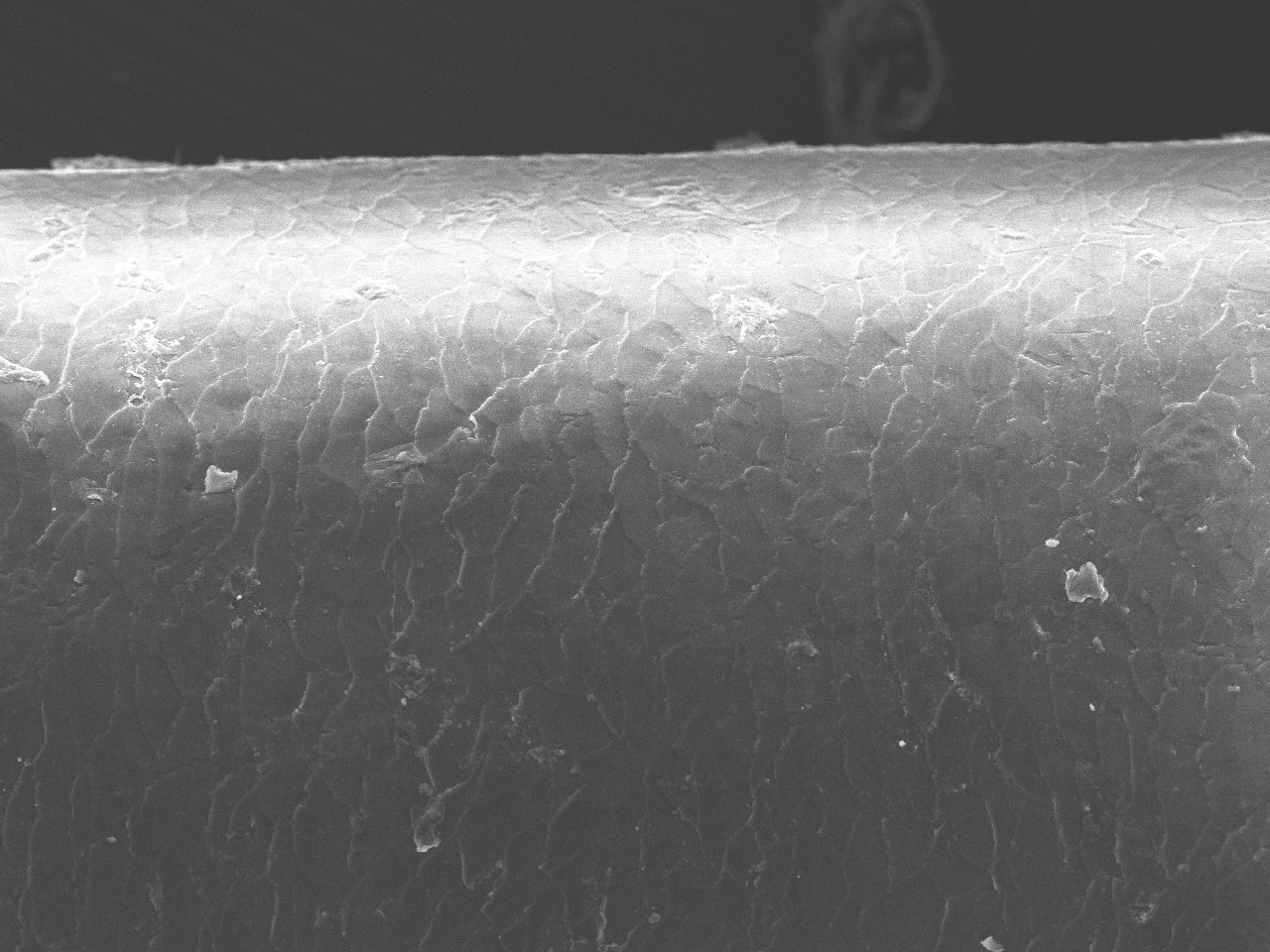

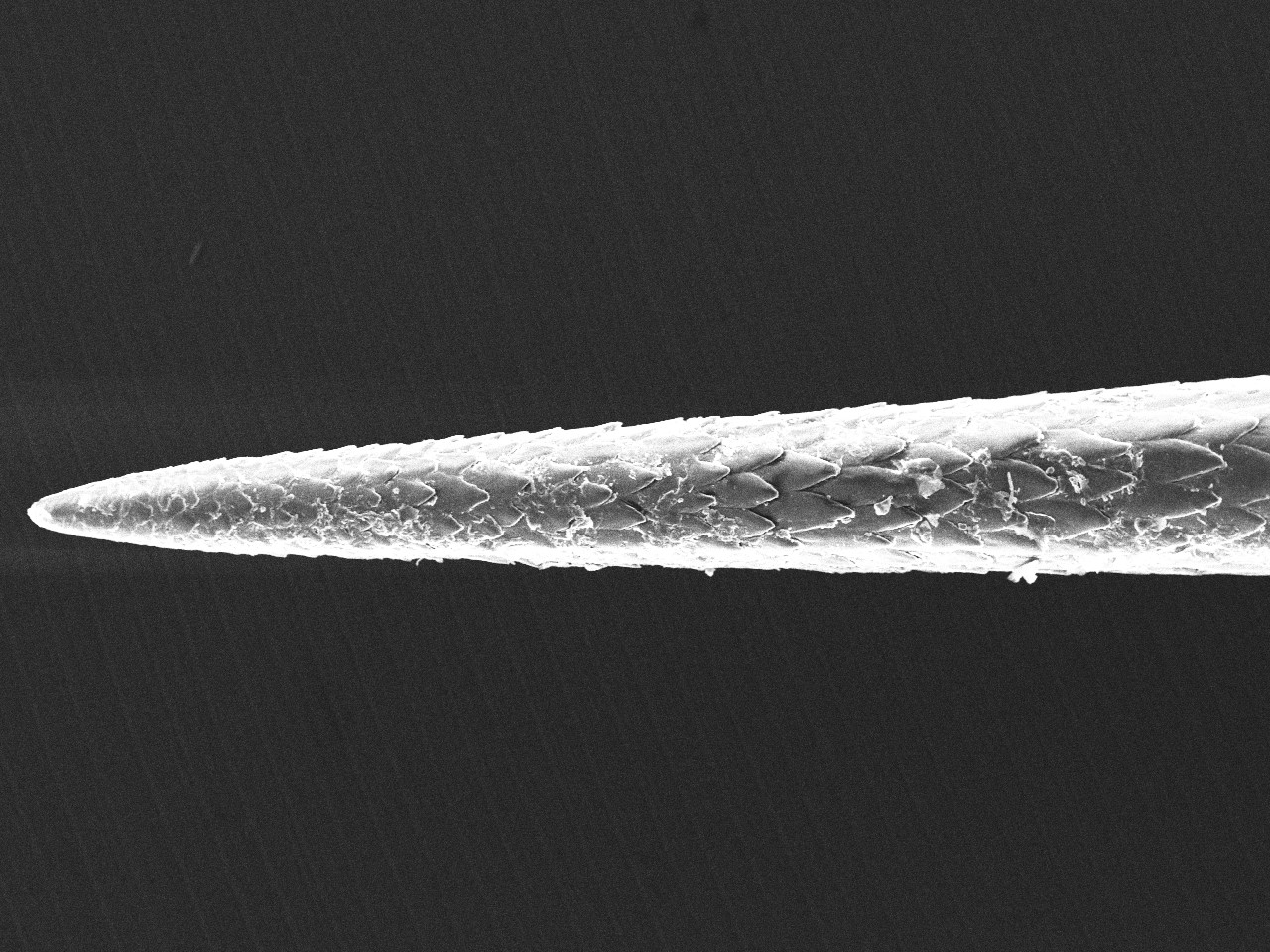

答えは「カナダヤマアラシの毛」でした。ヤマアラシの体には外敵から身を守るための針が生えています。この針は、毛が太く固く変化してできたものです。電子顕微鏡で拡大すると、ウロコのような構造「キューティクル」が観察できます。キューティクルは私たち人間の髪の毛にもある、毛を保護している構造です。形が変わっても、基本構造は変わらないのです。

また、ヤマアラシの毛の先端を拡大すると、キューティクルが根元側に向かって尖っています。この構造により、敵に刺さった針は抜けにくくなります。もしヤマアラシに出会っても、不用意に触らないほうが身のためですね。

【はままつフラワーパーク】

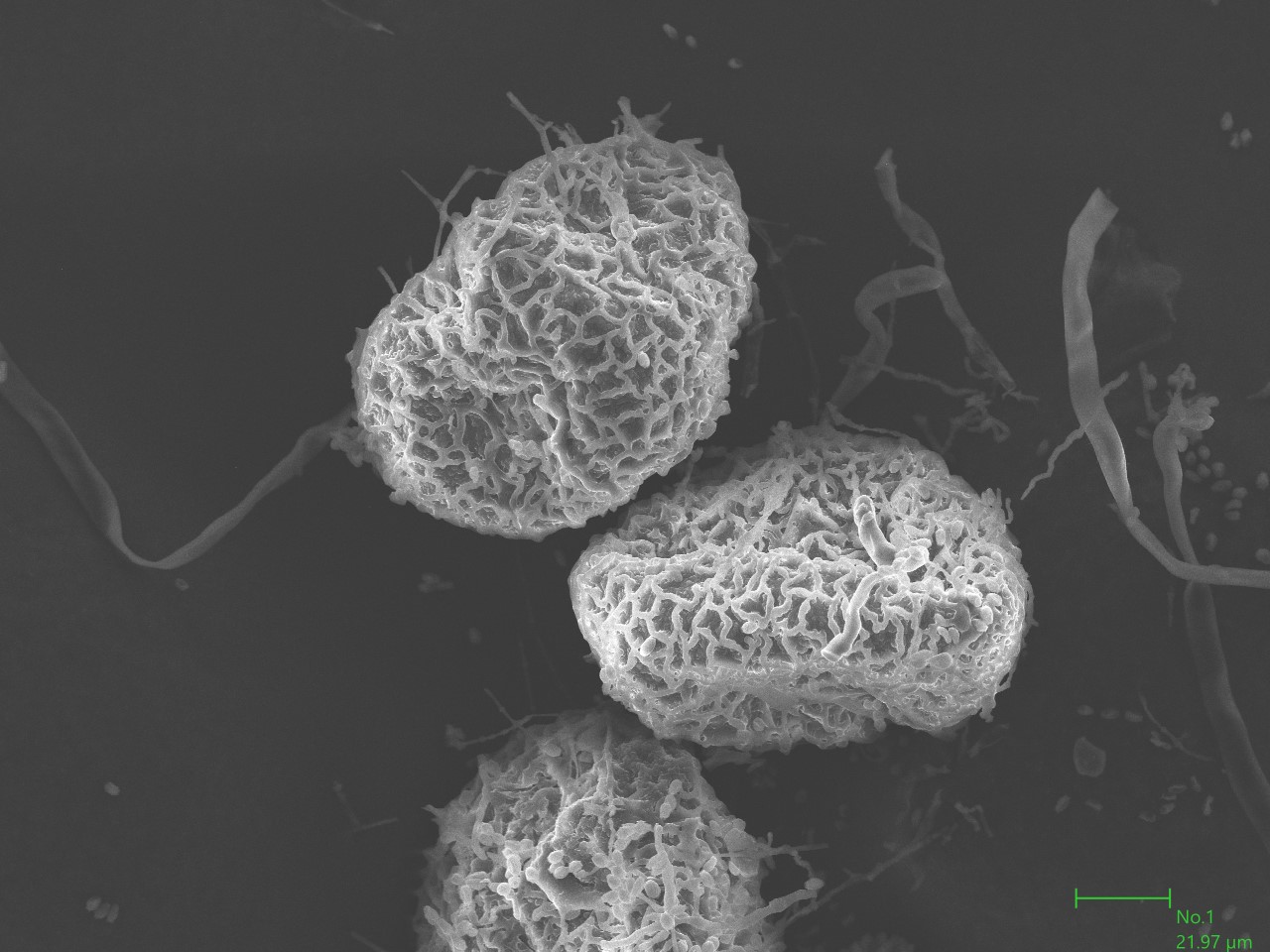

最後は浜松市動物園のお隣、はままつフラワーパークです。広大な敷地内には温室もあり、たくさんの植物を見ることができます。フラワーパークにも日本でここでしか見られない植物があります。ブラックアイリスというアヤメ科の植物です。名前の通り、黒い花びらが印象的なこちらの花は、ヨルダン(ヨルダン・ハシェミット王国)の国花であり、無許可での国外への持ち出しが禁じられています。貴重なブラックアイリスの花粉を電子顕微鏡で見てみましょう。

-

ブラックアイリス -

ブラックアイリスの花粉

約60µm(マイクロメートル)ほどの花粉は、表面が網目のようになっています。花粉は植物の種類によって多種多様な形をしています。そのほかのフラワーパークの花粉は、科学館公式noteよりご覧いただけます。

https://hamamatsu-sci-museum.note.jp/n/n5c7a99891bf9?magazine_key=m67a62cbea0f5#8e19bf83-1c1f-41d5-a13f-2e5a6e352520

浜松市内を電子顕微鏡でめぐる旅、いかがでしたでしょうか。

当館では2024年3月に春の特別展「浜松ミクロ散歩」を実施しました。今回紹介した施設のほかにも、科学館職員がさまざまな場所を訪れ、取材をしています。興味を持った方は是非、科学館公式noteをご覧ください。

https://hamamatsu-sci-museum.note.jp/m/m67a62cbea0f5

〇特別投影「プラネ旅ウム オーストラリアの星と物語」

プラネタリウムでは、オーストラリアに旅立って、南半球の星空やアボリジニに伝わる星の伝説をご紹介しました。

まずは、浜松から今の季節に見られる星座をご紹介しました。

星座も冬から春へとバトンタッチしていきます。冬の星座として、オリオン座やおうし座が西の空に見えています。オリオン座のオリオンは、ギリシャ神話に登場する巨人の狩人です。また、おうし座にはプレアデス星団があります。星団の名前になっている「プレアデス」とは、ギリシャ神話に登場する7人の姉妹たちです。

オーストラリアの先住民アボリジニの間では、ギリシャ神話ではなくオーストラリアの神話の登場人物を思い描いていました。オリオン座の星たちに「英雄ワーランナー」の姿、プレアデス星団の星たちには「7人の姉妹メイヤーメーイ」の姿を思い描いていたことが伝わっています。

場所も文化も全く違う西洋の人々とアボリジニの人々ですが、同じ星たちに似たような人物像を想像していたようです。

これは筆者の推測ですが、ベテルギウスの力強い輝きが狩人や英雄のような猛々しい男性の姿を、プレアデス星団の星たちが集まる様子が身を寄せ合う姉妹たちの姿を想起させたのでしょう。住んでいる場所や文化が違っていても人間の感性はどこかつながっているのかもしれません。

そして、南半球へ行くと日本からは見られない星座や星が見られます。浜松からはどの季節になっても、地平線の下にあって見えない星たちです。

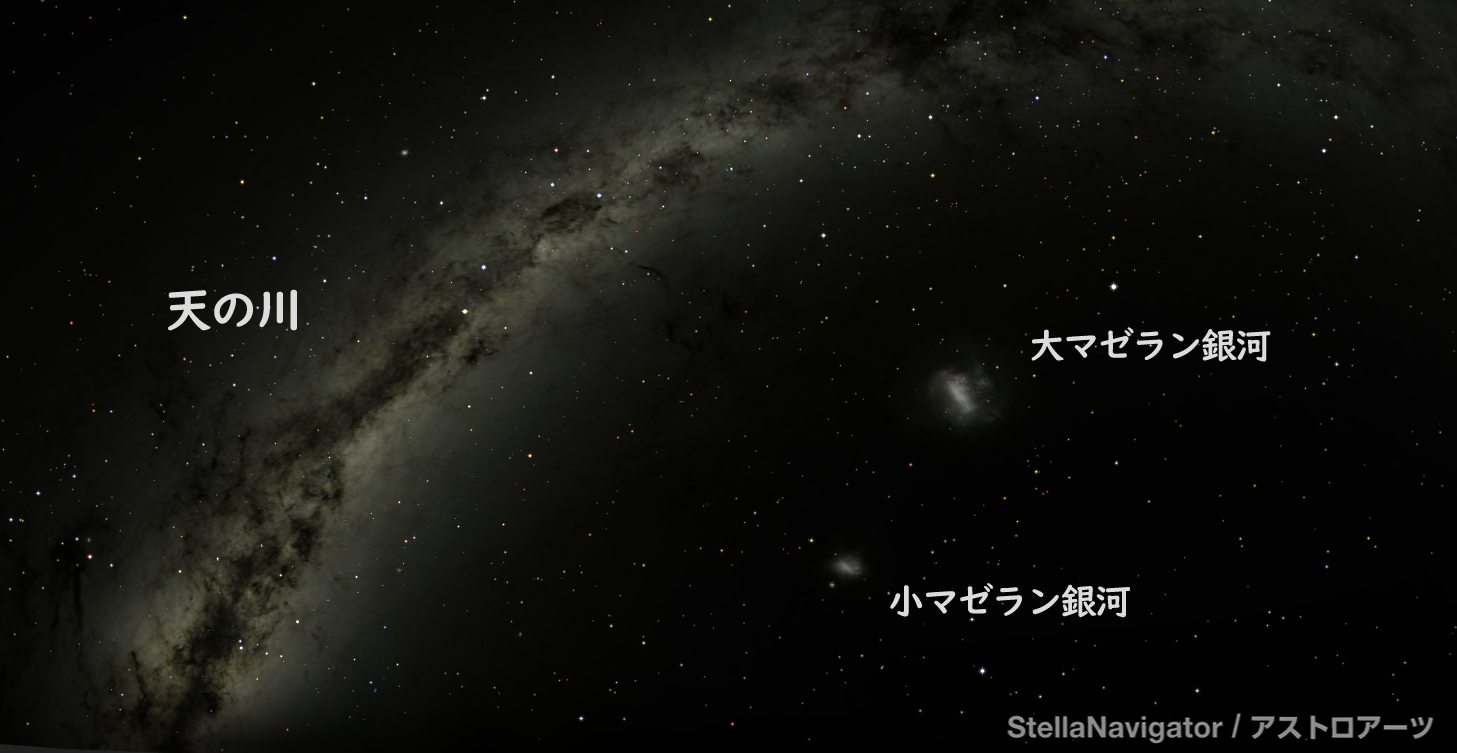

例えば、大マゼラン銀河・小マゼラン銀河という天体があります。天の川からちぎれた雲のように、ぼんやりと淡く光って見えるものです。北寄りの大きく見える方が大マゼラン銀河、南寄りの小さく見える方が小マゼラン銀河です。

私たちが今いる太陽系は、天の川銀河という銀河の中にあります。天の川は文字通り、天の川銀河の姿です。大マゼラン銀河・小マゼラン銀河は、天の川銀河の近くにある、別の小さな銀河です。

「近く」といっても、ほかの星たちよりもうんと遠くにあります。距離でいうと、大マゼラン銀河の方は20万光年・小マゼラン銀河の方は16万光年の彼方にあります。ほかの星たちまでの距離は近くて数光年、どんなに遠くても数万光年であることを踏まえると、その遠さがわかりますね。実際にオーストラリアに行ってマゼラン銀河の光を見たとしたら、そのとき私たちの目に届くのは、宇宙を16万年・20万年旅してきた光ということです。

マゼラン銀河のほかに有名なものといえば、みなみじゅうじ座でしょうか。十字架の形をした、日本からはほとんど見えない星座です。(国内でも宮古島・石垣島など、北緯25°程度まで南へ行けば、春の夜に見られます。)しかし、オーストラリアからは1年を通して見ることができます。4月〜6月が見ごろで、宵のころ十字がまっすぐ立って見えます。

天の川を漂うように輝く4つの星を結んでできるのが、みなみじゅうじ座です。みなみじゅうじ座ができたのは16世紀、人々がつぎつぎ海へと繰り出した大航海時代です。

とはいえ、オーストラリアにもとから住んでいたアボリジニの間では当然よく知られた星たちで、みなみじゅうじ座の4つの星たちには次のような伝説が残っています。

はるか昔、空の王バイアーメが大地を歩いていた頃、彼は赤土から二人の男と一人の女を創り出した。

彼らに生きる術として植物について教え、バイアーメは去っていった。

しばらくして干ばつが訪れ、食糧難となった。一人の男がカンガルーネズミを捕らえ、女は肉を分け合った。

しかし、もう一人の男は肉を拒み、衰弱していった。

女は何度も彼に肉を勧めたが、彼はついに怒り、日の沈む方へと歩き出してしまったのだった。

食事を終えた二人は、彼を追いかけた。砂丘や尾根を越え、彼の足跡を辿る。

湿った平地に辿り着くと、川の向こう岸に彼の姿を見つけた。

しかし、呼びかけも虚しく、彼は白いユーカリの大木ヤラアーンもとで息絶えた。

その時、彼らは男の傍に燃えるような目を持つ黒い像を見た。像は男の亡骸を、木の洞から中に落としてしまった。

二人が平原を急いでいると、張り裂けるような雷が轟いた。

そのとき、木は大地から引き抜かれ、黒い像とともに空へと飛び去っていった。

木には黒い像の燃えるような目が光っていた。

木に巣を作っていた二羽の白い鳥コッカトゥーは、木を追いかけながら悲しげな叫び声を上げていた。

精霊の木は空を飛び続け、ついに神のもとへ続くワーランブール(天の川)の近くに根を下ろした。

木の姿は消え、四つの燃えるような目だけが残っていた。

それは黒い像であった死の精霊ヨウィーと、最初の死者となった男の目だ。

二羽のコッカトゥーたちは、今もなお巣を求めて木を追い続けているという。

この男の死によって、部族に「死」という概念がもたらされた。

こうして、今でも南十字星は、ヤラアーンの木が根を下ろした場所として知られている。

(参考;K・ラングロー・パーカー著,松田幸雄訳,「アボリジニー神話」(青土社,1996.03))

なんとも不思議な世界観のお話ですね。

有名なギリシャ神話は、例えば、悪いことをした人が神様にお仕置きされる、といった風にわかりやすく教訓じみた話で伝わっていることが多いです。一方で、上の物語は人によって読み取る意味が変わってきそうで、とても味わい深いです。

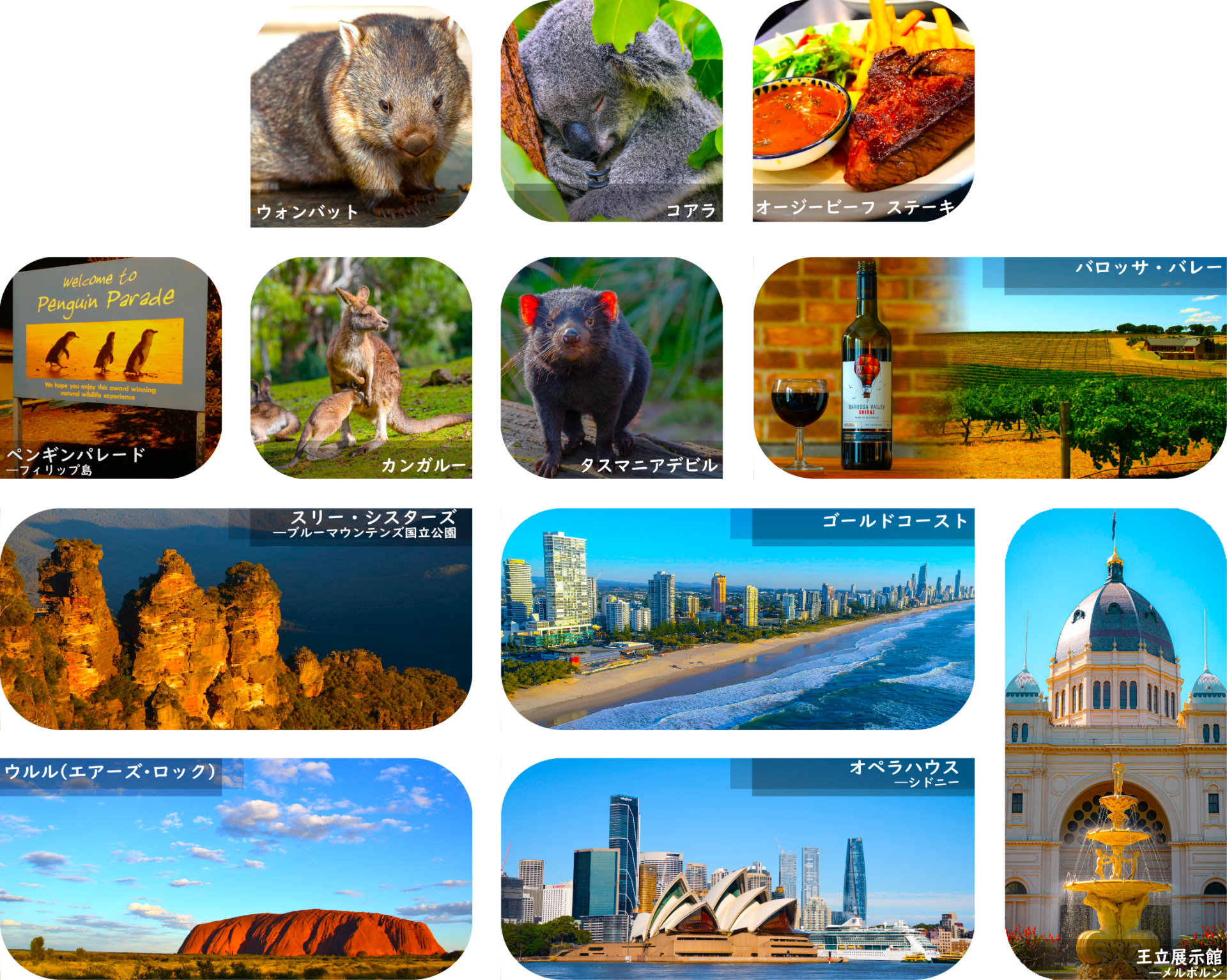

さて、もしも皆さんがオーストラリアに行くとしたらどんな場所に行きたいですか?動物たちを見つけに行ったり、雄大な地形を味わったり、都市で楽しむのも良いでしょう。世界遺産もたくさんあります。

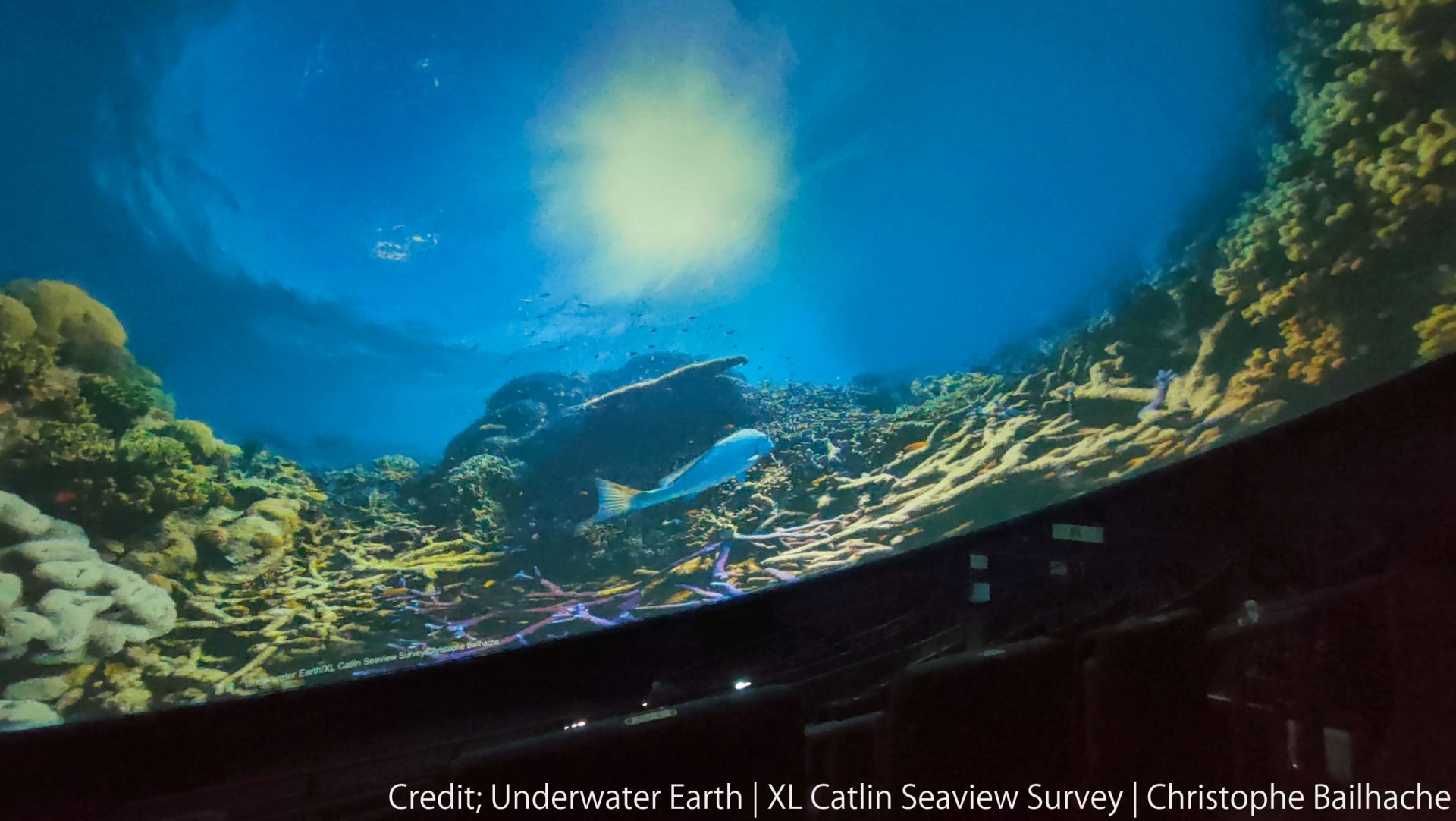

筆者が個人的に行きたい場所は、オーストラリア大陸の北東部に連なるサンゴ礁「グレートバリアリーフ」です。当日のプラネタリウムでは、実際にグレートバリアリーフで撮影された画像を投映してみました!

いつか本当のグレートバリアリーフにも潜りに行きたいです。

場所が変わると、見える星空はかなり変わります。見えなかった星が見えるようになったり、星の高さが普段と違ったり、星を見て感じる気持ちが変わったり…

旅に出たときは、観光名所や名産品に加えて、旅先から見る星空もぜひ楽しんでみてくださいね!

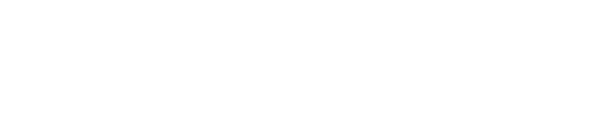

〇特別サイエンスショー「乗り物大実験」

旅の一つの楽しみとして、乗り物があります。車や電車、新幹線など、乗り物で移動している時間も旅の魅力の一つかもしれません。鉄道の旅で「ガタンゴトン、ガタンゴトン」と電車に揺られながら、ゆったりと季節の景色を楽しむのも趣きがありそうです。

しかし、どうして電車に乗った際に「ガタンゴトン」という音が聞こえるのでしょうか?今回はその理由について実験をしながら解説してみたいと思います。

「ガタンゴトン」と聞こえる原因は、線路にあります。

実は、線路のレールには、ところどころにすき間が作られています。車輪がそのすき間を通過するごとに「ガタンゴトン」という音が聞こえるのです。

実際に、2つの木の板の間にすき間を作り、車輪代わりに缶を転がすと、似たような音がします。

では、そもそもどうしてレールにすき間を作る必要があるのでしょう?

ヒントは、線路が主に鉄でできているということです。

実は、鉄などの金属は温度によって伸び縮みします。温度が高いと膨張し、温度が低いと収縮する性質を持っています。線路も同じように、主に鉄でできているため、夏場などは熱くなり、膨張します。

では、実際に金属をあたためると膨張するのか確かめてみます。

金属の球とわっかを用意します。通常の状態では、金属の球はわっかの穴よりも小さいため、通り抜けます。

金属の球をコンロの火であたためてみましょう。

しばらくあたためると、わっかに通らなくなりました。金属の球が膨張したことがわかります。

今度は逆に水の中に金属の球を入れて冷やしてみます。

すると、再びわっかを通り抜けるようになりました。金属球が収縮したことがわかります。

このように、線路のレールの主成分も鉄であるために、気温によってわずかに伸び縮みします。温度が1℃上昇すると、1mの鉄の棒の場合、約0.012mm膨張します。日本の標準的なレールの長さは25m(定尺レール)です。レールの長さが25mの場合、気温が冬場の0度から夏場の30度に上がると、約9mm伸びる計算になります。この膨張によってレールがゆがむのを防ぐために、線路のレールには、1cm程度のすき間が作られているというわけです。

最近では、200mを超えるロングレールも設置されています。レールの膨張の仕方の研究や接続方法の技術の進歩によって、長いレールを作ることが可能になっているそうです。

みなさんも、鉄道を利用した際に「ガタンゴトン」という音を聞いたら、鉄の膨張のことを思い出してみてください。

参考資料:

日本天文学会 天文学辞典「大マゼラン銀河」https://astro-dic.jp/large-magellanic-cloud/

日本天文学会 天文学辞典「小マゼラン銀河」https://astro-dic.jp/small-magellanic-cloud/

K・ラングロー・パーカー著,松田幸雄訳,「アボリジニー神話」(青土社,1996.03)https://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~masako/exp/netuworld/syoutai/boutyou2.html